- 桃城散人 林玉山98回顧展(55)

- 馮大中(1)

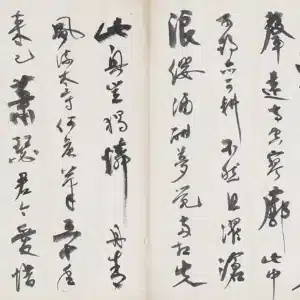

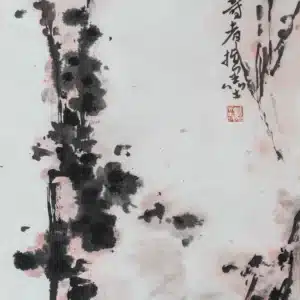

- 于右任(64)

- 焦秉貞(1)

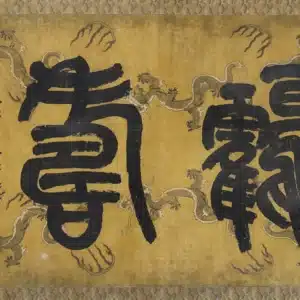

- 乾隆(1)

- 吳湖帆(24)

- 郭柏川(3)

- 楚戈(4)

- 陳庭詩(3)

- 黃昭雄(3)

- 李轂摩(1)

- 何懷碩(2)

- 唐雲(20)

- 程十髮(13)

- 趙雲壑(1)

- 黃玉成(2)

- 侯翠杏(1)

- 洪通(1)

- 郭尚先(1)

- 陳含光(1)

- 吳歷(1)

- 無款(9)

- 趙麟(1)

- 杜忠誥(1)

- 犬養毅(1)

- 五島耕畝(1)

- 陳景容(11)

- 陳陽春(1)

- 黃土水(12)

- 胡郯卿(1)

- 朱嘉(1)

- 李公麟揭缽圖卷探究(2)

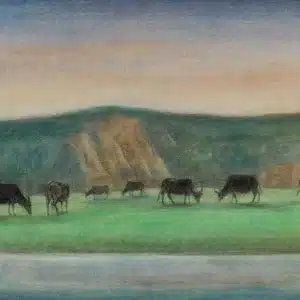

- 張立平油畫作品選(2)

- 草割孟(1)

- 郭掌從(1)

- 蕭勤(2)

- 李元亨(1)

- 施並錫(1)

- 余塘(1)

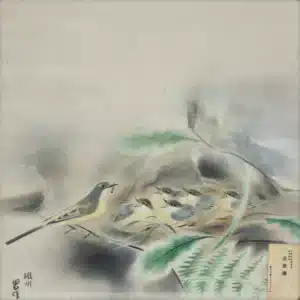

- 田世光(3)

- 劉君禮(1)

- 趙叔孺(1)

- 張敔(1)

- 張熊(3)

- 鄭孝胥(1)

- 蕭愻(1)

- 沈曾植(1)

- 顧洛(1)

- 蔡榮祐 現代陶藝廣達燒 陶藝近作展(6)

- 金城(2)

- 池曾植(1)

- #近現代中國名家(20)

- 賴德雲(1)

- 黃鷗波(169)

- 世紀之光 近現代華人西畫名家精選集(99)

- 宋石(1)

- 馬白水(12)

- 金農(2)

- 沈葆楨(1)

- 傅抱石(28)

- 潘思同(9)

- 劉其偉(17)

- 李元佳(4)

- 蕭進興(2)

- 朱屺瞻(24)

- 何海霞(6)

- 張仃(10)

- 崔子范(1)

- 鄭乃珖(1)

- 郭軔(4)

- 王壯為(1)

- 李錫奇(27)

- 陳奕禧(1)

- 鄭貽林(1)

- 沈宗騫(1)

- 閔貞(1)

- 董源(1)

- 張炳煌(1)

- 福井江亭(1)

- 橋本關雪(2)

- 楊興生(2)

- 秦立生(72)

- 薩爾瓦多‧達利(1)

- 陸儼少(16)

- 馬晉(1)

- 玉石(90)

- 樸體素顏-蔡榮祐陶藝作品集(26)

- 耿雄(1)

- 簡志雄(1)

- 鄭瓊娟(1)

- 林惺嶽(1)

- 王守英(1)

- 謝曦(1)

- 漸江(弘仁)(1)

- 專家講畫(139)

- 楊之光(5)

- 錢伯垌(1)

- 史周(1)

- 邵章(1)

- 畢簡(1)

- 馮超然(7)

- 高逸鴻(1)

- 謝棟樑雕塑大觀(1)

- 宋美齡(1)

- 李澤安(1)

- #浮世繪(3)

- 何水義(1)

- 儒風薰染 黃鷗波藝術紀念展(45)

- 張大千(222)

- 王農(3)

- 藍蔭鼎(10)

- 虛谷(5)

- 陸潤庠(1)

- 江明賢(1)

- 余本(1)

- 范洪甲(12)

- 汪汝同(4)

- 曾后希(2)

- 白丰中(2)

- 吳詠香(2)

- 姜筠(3)

- 沈柔堅(4)

- 錢松喦(8)

- 賴傳鑑(1)

- 謝宗安(1)

- 陳璽仁(1)

- 陳璚(1)

- 上官惠(2)

- 周用(1)

- 項文彥(1)

- 李嵩(1)

- 李燕生(1)

- 野口小蘋(1)

- 福田平八郎(1)

- 丁紹光(3)

- 陳景亮(1)

- 熊秉明(1)

- 程璋(2)

- 渡海三家 張大千/溥心畬/黃君璧彩墨精華特展(47)

- 陳德旺(1)

- 台灣現代陶藝-廣達燒 蔡榮祐陶藝近作展(83)

- 蔡銑(1)

- 趙宗冠(1)

- 許敏雄(1)

- 徐孝游(1)

- 張朝凱(1)

- 蕭如松(1)

- 王一亭(1)

- 回顧與前瞻 石牛老牧 胡念祖創作歷程(70)

- 關山月(9)

- 劉德六(5)

- 錢大昕(1)

- 吳滔(1)

- 董誥(1)

- 吳澂(1)

- 齊子茹(1)

- 樸石 林淵原創作品集(1)

- 弘濤(1)

- 周桂珍(1)

- #清初四僧(4)

- 盧錫炯(1)

- 盧雲生(3)

- 廖繼春(8)

- 狩野探幽(2)

- 朱銘(7)

- 朱耷(1)

- 康有為(3)

- 李義弘(13)

- 趙獸(27)

- 徐藍松(11)

- 登峰造極 張大千逝世三十週年紀念精選(43)

- 井松嶺(2)

- 潘天壽(10)

- 吳平(22)

- 丁衍庸(3)

- 徐志文(1)

- 李振明(3)

- 朱坤章(1)

- 彭醇士(35)

- 侯金水(2)

- 黃元治(1)

- 朱之蕃(1)

- 周凱(1)

- 黃慎(2)

- 王冕(1)

- 林隆達(1)

- 島田墨仙(1)

- 山口蓬春(1)

- 顧重光(1)

- 莊喆(3)

- 楊英風(1)

- 天祥(1)

- 陳子和(6)

- 陳春德(1)

- 郭東榮79長流回顧展(6)

- 王再添(1)

- 潘朝森(1)

- 蕭薇琪(1)

- 李足新(1)

- 王悅之(1)

- 蒲添生(3)

- 與謝蕪村(1)

- 老牧新耕 胡念祖教授八七創作展專輯(107)

- 林墉(7)

- 沙馥(4)

- 徐鉽(2)

- 張問陶(1)

- 林紓(1)

- 沈覺初(2)

- 楊仁愷(1)

- 龎均的藝術(5)

- 長流美術館50週年紀念選(603)

- 周定芳(1)

- 盛元芳(10)

- 武德淳(2)

- 林玉山(123)

- 陳進(10)

- 齊白石(68)

- 吉村孝敬(1)

- 楊三郎(35)

- 任熊(6)

- 孫文(1)

- 楊善深(50)

- 倪貽德(1)

- 徐寶琳(1)

- 陳少梅(2)

- 王雪濤(6)

- 劉墉(3)

- 周澄(2)

- 啟功(43)

- 亞明(4)

- 劉平衡(2)

- 沈哲哉(2)

- 卜乃夫(1)

- 唐士(1)

- 黃道周(1)

- 允禧(1)

- 林子奐(1)

- 黃璧(1)

- 李昇(1)

- 岡田半江(1)

- 橫山大觀(1)

- 酒井三良(1)

- 賴威嚴(2)

- 蔣蓉(1)

- 向京(1)

- 溥佺(1)

- 葉公超(1)

- 陳夏雨(2)

- 蕭瀚人物畫集(12)

- 陶文岳(1)

- 游守中(4)

- 陳瑞福(1)

- 陳韋辰(1)

- 古瓷情新玩意 名家彩瓷展(1)

- 後藤新平(1)

- 傅小石(4)

- 胡念祖畫集(24)

- 張書旂(2)

- 陸恢(5)

- 瞿應紹(2)

- 顧若波(1)

- 吳華源(1)

- 古民(1)

- 薛慧山(1)

- 畫境.行旅 海峽兩岸油畫藝術聯展(1)

- 駒井源琦(1)

- 馮彩霞(1)

- 朱毅勇(1)

- 傅慶豐(1)

- 劉國松(24)

- 郭雪湖(5)

- 徐悲鴻(27)

- 李庚(1)

- 秦松(217)

- 查士標(3)

- 吳作人(16)

- 鄭善禧(25)

- 方君璧(1)

- 張義雄(5)

- 余承堯(26)

- 高行健(3)

- 謝之光(3)

- 俞致貞(2)

- 顧麟士(4)

- 戚維義(1)

- 王藍(1)

- 謝里法(3)

- 李葉霜(21)

- 黃㺱(1)

- 楊草仙(2)

- 尤求(1)

- 邵彌(1)

- 楊妹子(1)

- 黃筌(1)

- 荻生徂徠(1)

- 中村不折(3)

- 川端玉章(1)

- 毛岱宗(56)

- 陳佐導(1)

- 賴哲祥(3)

- 熊松泉(3)

- 不朽傳奇 陳永森105歲誕辰紀念展(84)

- 李梅樹(2)

- 蕭瀚畫展專集(60)

- 陳逸飛(2)

- 陳錦芳(4)

- 許賓香(1)

- 俞慎固(1)

- 陳師曾(8)

- 鏑木清方(1)

- 宋文治(9)

- 曹容(198)

- 方人定(1)

- 張迺耆(1)

- 朱為弼(1)

- 徐宗浩(1)

- 汪梅鼎(1)

- 品畫論(36)

- 吳梅嶺(1)

- 閑逸七人油畫聯展(3)

- 徐渭(1)

- 小室翠雲(1)

- 徐秀堂(1)

- 廖修平(1)

- 畫壇巨擘 林玉山逝世十周年紀念專輯(76)

- 池上秀畝(3)

- 張萬傳(36)

- 華三川(1)

- 袁金塔(11)

- 奚岡(2)

- 吳冠中(16)

- 千古傳奇 張大千藝術展作品集(44)

- 吳大羽(2)

- 蔣瑞坑(8)

- 陳丹誠(2)

- 高劍僧(2)

- 黃才松(2)

- 俞劍華(1)

- 諸聞韻(1)

- 潘絜茲(1)

- 陳定山(1)

- 黃志超(1)

- 王靜芝(1)

- 方孝孺(1)

- 鄧石如(1)

- 方大猷(1)

- 曹肯穀(1)

- 楊晉(1)

- 韓幹(1)

- 一蕙齋芳幾(1)

- 竹內栖鳳(1)

- 渡邊省亭(1)

- 張立平(8)

- 孫超(1)

- 謝棟樑(6)

- 仲山(1)

- 近代十大名家書畫選(4)

- 張木養(1)

- 長流藝聞(4)

- 賴毅(1)

- 章恆欽(1)

- 林憲茂(1)

- 徐鳴(1)

- 陳半丁(7)

- 池田桂仙(1)

- 魏紫熙(2)

- 張光賓(8)

- 何香凝(2)

- 吳熙載(1)

- 邵松年(1)

- 陳銑(1)

- 張廷濟(1)

- 大藝術家(497)

- 千景萬象-胡宏述現代油墨創作展(53)

- 郭軔 八十春 油畫精品展(1)

- 品畫錄(149)

- 橋本雅邦(1)

- 譚延闓(1)

- 李叔同(弘一法師)(51)

- 許深州(11)

- 立石鐵臣(1)

- 歐豪年(92)

- 台灣當代巨匠書畫展(15)

- 趙少昂(18)

- 惲壽平(1)

- 林風眠(49)

- 百年華人繪畫(590)

- 關紫蘭(3)

- 張啟華(2)

- 季康(5)

- 高一峰(2)

- 劉延濤(2)

- 陳衡恪(1)

- 林鍇(1)

- 張大壯(1)

- 邵幼軒(1)

- 黃銘昌(1)

- 丁治磐(2)

- 伊秉綬(3)

- 鄭簠(1)

- 方薰(1)

- 范坦(1)

- 蔣廷錫(1)

- 姚綬(1)

- 圓山應舉(1)

- 荒木十畝(1)

- 安田靭彥(1)

- 柯適中(2)

- 宋龍飛(1)

- 拉米(1)

- 錢慧安(4)

- 高奇峰(3)

- 本位.對應.李錫奇(14)

- 臺灣畫達人 黃鷗波論文集、書畫集(130)

- 何肇衢(2)

- 陳香伶(1)

- 陸承石(1)

- 陳孟澤(1)

- 梅蘭芳(11)

- 西鄉南州(1)

- 朱德群(2)

- 釋星雲(8)

- 黃磊生(2)

- 李育(1)

- 王素(1)

- 程庭鷺(1)

- 姚士粦(1)

- 藝術專題研究(55)

- 回首:解構經典-薛松作品集(5)

- 凃克(96)

- 邵晶坤(1)

- 狩野興以(1)

- 胡適(1)

- 李善單(27)

- 臺灣之光 近現代西畫美術名家精選集(299)

- 陳永森(92)

- 豪氣萬千 歐豪年八十水墨特展(52)

- 江兆申(20)

- 閻振瀛(10)

- 趙之謙(6)

- 常玉(6)

- 顏水龍(5)

- 龐薰琹(4)

- 楊啟東(2)

- 呂蒙(2)

- 李霞(4)

- 陳子莊(37)

- 陳瑞康(2)

- 陳朝寶(8)

- 李重重(14)

- 周以鴻(1)

- 吳炫三(7)

- 汪中(1)

- 成親王(愛新覺羅永瑆)(1)

- 錢坫(1)

- 王原祁(2)

- 徐賁(1)

- 諸昇(1)

- 文徵明(1)

- 谷文晁(1)

- 下村觀山(2)

- Robert Cleminson(1)

- 胡宏述(54)

- 李茂宗(1)

- 蕭一(1)

- 顧伯達(1)

- 高劍父(15)

- 周昌新(20)

- 臺灣美術全集34-黃鷗波(77)

- 廖本生(1)

- 黃進龍(1)

- 許自貴(1)

- 溫慶昇(1)

- 于非闇(10)

- 富鋼鐵齋(1)

- 劉文西(20)

- 王個簃(3)

- 戈荃(1)

- 朱鶴年(3)

- 吳穀祥(3)

- 羅復堪(1)

- 蒲華(4)

- 陳瑞庚(1)

- 陳景容選集(5)

- 秦立生畫集(16)

- 張伯超(1)

- 狩野探信(1)

- 林語堂(1)

- 登巴法王(1)

- 陳敬輝(3)

- 結城素明(3)

- 豪墨長流 歐豪年書畫集粹(19)

- 李奇茂(3)

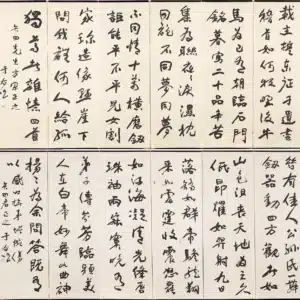

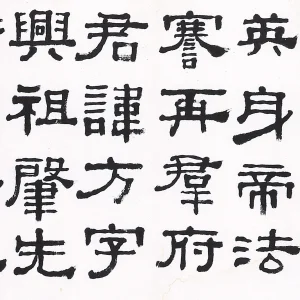

- 華夏精粹 唐宋元明清書畫大展(74)

- 龔賢(1)

- 常書鴻(15)

- 李可染(27)

- 陳抱一(2)

- 陳承潘(1)

- 黃賓虹(31)

- 喻仲林(1)

- 徐操(3)

- 賀天健(7)

- 李蕭錕(1)

- 賴添雲(1)

- 王修功(4)

- 曾茂煌(2)

- 王軼猛(1)

- 呂世宜(1)

- 鮑俊(1)

- 王振鵬(1)

- 馬荃(1)

- 鄧濤(1)

- 任伯年(11)

- 立原任(1)

- 松林桂月(2)

- 佚名(1)

- 林文強(2)

- 蔡榮祐(107)

- 林淵(1)

- 顧澐(3)

- 鍾馗(7)

- 大師筆下的福爾摩沙-周昌新台灣環島創作重彩油畫集(21)

- 楊之仁(1)

- 葉繁榮(1)

- 王高賓(1)

- 林金標(1)

- 林進達(1)

- 朱偁(1)

- 伊東深水(1)

- 王西京(24)

- 劉旦宅(6)

- 唐澄(1)

- 張之萬(2)

- 翟繼昌(2)

- 黃均(1)

- 俞樾(1)

- 武中齊(1)

- 黃鷗波 詩畫交融(2)

- 甄溟(1)

- 林欽賢(1)

- 朱耷(八大山人)(2)

- 溥靖秋(1)

- 藝覽窗前(28)

- 陳慧坤(7)

- 矢澤弦月(2)

- 葉子揚(1)

- 胡念祖(174)

- 李公麟(1)

- 石川欽一郎(6)

- 劉海粟(17)

- 陳銀輝(2)

- 唐一禾(2)

- 吳棟材(2)

- 陳雋甫(1)

- 于彭(2)

- 吳子深(1)

- 黃秋園(2)

- 應野平(5)

- 葉淺予(2)

- 游曉昊(2)

- 司徒立(1)

- 吳敬恆(1)

- 汪定執(1)

- 謝蘭生(1)

- 王紱(1)

- 馬遠(1)

- 黎簡(1)

- 石虎(24)

- 渡邊華山(1)

- 池大雅(1)

- 葉火城(3)

- 簡昌達(2)

- 連寶猜(1)

- 葉醉白(1)

- 近代百家書畫名蹟集粹(22)

- 佛像(17)

- 龐均走過58年藝術生涯(9)

- 許澂白(1)

- 楊永福(1)

- 楊嚴囊(1)

- 邱于欣(1)

- 王俊棠(1)

- 華卿(1)

- 伊勢若冲(1)

- 趙望雲(2)

- 林曦明(2)

- 清翫雅集會員舊藏(129)

- 倪田(4)

- 蕭俊賢(3)

- 趙起(1)

- 余紹宋(1)

- 席德芳(1)

- 溥儒(溥心畬)(233)

- 林天瑞(1)

- 韓玉龍(1)

- 陳賢(1)

- 陳其銓(1)

- 汪兆銘(2)

- 呂汝濤(1)

- 劉耕谷(7)

- 章思統(1)

- 郎靜山(34)

- 沈周(3)

- 李石樵(7)

- 潘玉良(21)

- 陳植棋(1)

- 周真太(1)

- 蔡蔭棠(3)

- 陳樹人(5)

- 陳文希(2)

- 丁雄泉(1)

- 傅申(2)

- 黃光男(2)

- 黎雄才(10)

- 王惠民(3)

- 梁奕焚(2)

- 王愷和(1)

- 倪元璐(1)

- 吳觀岱(1)

- 王翬(1)

- 高簡(1)

- 錢杜(1)

- 聶鷗(1)

- 瀧和亭(1)

- 木村武山(1)

- 劉啟祥(1)

- 韋啟義(3)

- 林振龍(1)

- 李普同(2)

- 王震(6)

- 虎(50)

- 毛岱宗 愛我家園個展專輯(57)

- 朱雨香(1)

- 祁連(1)

- 黃秋月(1)

- 劉依聞(1)

- 簡錫圭(1)

- 葉漢卿(1)

- 堂本印象(1)

- 郭沫若(2)

- 謝稚柳(16)

- 傅增湘(1)

- 張賜寧(1)

- 吳徵(2)

- 王賢(1)

- 圓山真(1)

- 孫思敬(1)

- 千扇之美(6)

- 有fu藝術(54)

- 長流美術館50週年紀念(1)

- SPEY珍稀收藏紀念版(10)

- 王獻亞(1)

- 舒慶春(老舍)(1)

- 陳錦添(7)

- 清氣逸揚 溥心畬逝世五十週年紀念專輯(43)

- 三尾吳石(9)

- 黃君璧(62)

- 唐寅(3)

- 李仲生(1)

- 顏文樑(4)

- 張自正(5)

- 烏叔養(1)

- 姚慶章(5)

- 傅狷夫(16)

- 陳牧雨(1)

- 范伯洪(2)

- 湯滌(2)

- 陳大羽(1)

- 陶一清(1)

- 趙國宗(1)

- 林崇漢(1)

- 朱玖瑩(1)

- 孫星衍(1)

- 汪洵(1)

- 王鑑(1)

- 張中(1)

- 戴本孝(1)

- 何家英(1)

- 鐵齋(1)

- 平福百穗(2)

- 陳清汾(2)

- 薛松(4)

- 張繼陶(1)

- 五千年巔峰 中國近現代彩墨名家精選集(70)

- 胡振(1)

- 書鴻印象 常書鴻油畫個展專輯(15)

- 本位.淬鋒.李錫奇—創作歷程50年(13)

- 胡若思(1)

- 簡世哲(1)

- 陳昭宏(1)

- 陳兆聖(1)

- 杜詠樵(1)

- 謝琯樵(1)

- 沈銓(1)

- 沙孟海(4)

- 吳衍慈(1)

- 張蹇(1)

- 江寒汀(2)

- 鄭午昌(4)

- 楊沂孫(1)

- 石雲潤(1)

- 林清霓(1)

- 長流美術館5週年館慶特展:從人體的律動穿透藝術 正視人體之美(30)

- 國寶名跡3D遊記(1)

- 生態.時尚.消費-作品展(1)

- 竹田春信(1)

- 楊年耀(1)

- 旭日東昇(1)

- 呂鐵州(3)

- 溥儒書畫集(3)

- 孫家勤(2)

- 蘇峰男(2)

- 仇英(1)

- 李澤藩(7)

- 關良(11)

- 李青萍(3)

- 方昭然(13)

- 王攀元(3)

- 黃冑(1)

- 石魯(27)

- 程芥子(3)

- 董壽平(12)

- 白雪石(5)

- 汪亞塵(13)

- 張炳南(1)

- 林一瑜(1)

- 臺靜農(20)

- 桂馥(2)

- 馬一浮(2)

- 石谿(2)

- 張宏(1)

- 藍瑛(1)

- 蕭瀚(71)

- 伊藤博文(1)

- 西山翠嶂(1)

- Andre Cottavoz(1)

- 曾景文(1)

- 北村西望(2)

- 王康樂(2)

- 錢瘦鐵(2)

- 秦松Chin Sung畫詩書三不絕(86)

- 賴添雲作品集 膠彩.水彩.詩詞(2)

- 仲芬(1)

- 陳俊光(1)

- 趙紅斌(2)

- 陳英偉(1)

- 翁崇彬(1)

- 蔡雪溪(1)

- 川合玉堂(1)

- 林散之(8)

- 胡公壽(4)

- 王禮(4)

- 俞明(2)

- 趙之琛(2)

- 錢振鍠(1)

- 梁啟超(2)

- 劉太希(2)

- 奇巧縱橫 兩岸四地畫家畫兩岸(4)

- 陸小曼(1)

- 朱慕蘭(1)

- #日本大家(7)

- 王維安(1)

- 木下靜涯(2)

- 劉國松的宇宙(10)

- 慈禧太后(1)

- 時間的刻度 臺灣美術戰後五十年作品展(88)

- 董其昌(2)

- 陳澄波(6)

- 繼往開來 長流四十週年紀念專輯(248)

- 衛天霖(3)

- 洪瑞麟(7)

- 趙春翔(3)

- 賴敬程(1)

- 王南雄(2)

- 呂佛庭(1)

- 黃山壽(6)

- 陳其寬(2)

- 黃幻吾(5)

- 詹浮雲(1)

- 林天從(1)

- 于兆漪(6)

- 翁同龢(2)

- 高邕(2)

- 任薰(6)

- 陳居中(1)

- 蘇漢臣(1)

- 沈尹默(46)

- 山田文厚(1)

- 野田九浦(2)

- 郭東榮(6)

- 沈國仁(1)

- 高村光雲(1)

- 戴質卿(1)

- 陳方(1)

- 秦松畫集(124)

- 趙無極(6)

- 張聿光(1)

- 鐘俊雄(1)

- 朝倫.巴特爾(2)

- 朱為白(1)

- 陳美惠(1)

- 柴原雪(1)

- 酒井抱一(2)

- 趙樸初(6)

- 陳佩秋(4)

- 郭麐(1)

- 王澤(1)

- 釋真然(2)

- 溥伒(3)

- 魯迅(1)

- 李瑶屏(1)

- 黃鷗波八十回顧展(1)

- 謝峰生(1)

- 長流古玉 珍品集(1)

- #台日交流前輩畫家(5)

- 蔡友(1)

- 林之助(7)

- 劉國松繪畫一甲子(3)

- 涂璨琳(2)

- 孫雲生(1)

- 石濤(4)

- 華夏精粹 唐宋元明清書畫大展 書法(46)

- 吳昌碩(91)

- 呂基正(3)

- 倪蔣懷(1)

- 席德進(11)

- 余偉(1)

- 張穀年(3)

- 沈耀初(6)

- 呂鳳子(1)

- 顧炳星(1)

- 豐子愷(4)

- 張炳堂(2)

- 黃永和(2)

- 邱錫勳(1)

- 張照(2)

- 章炳麟(1)

- 朱繡(1)

- 陸鳴謙(1)

- 劉松年(1)

- 薛平南(1)

- 乃木希典(1)

- 菊池契月(1)

- 龎均(15)

- 謝孝德(2)

- 帖佐美行(1)

- 李苦禪(13)

- 繆谷瑛(1)

- 傳奇女傑 潘玉良特展(21)

- 張立平-遊情寫意 個展專輯(9)

- 孫正和(1)

- 郭淑莉(1)

- 陳主明(1)

- 王春香(1)

- 藍榮賢(1)

- 林葆家(2)

- 狩野 芳崖(1)

- 楊延文(3)

- 來楚生(1)

- 姜漁(2)

- 陳邦直(1)

- 王師子(2)

- 張培敦(1)

- 胡也佛(1)

- 朱之哲(1)

- 中西美術之橋 于兆漪八十畫藝回顧(3)

- 陳澄晴(1)

- 春望.遠航.秦松(22)

- #石井光次郎舊藏(7)

- 賴玉嬌(1)

查看購物車 “畫壇巨擘 林玉山逝世十周年紀念專輯” 已加入您的購物車

陳其銓(1917-2003)/黃鷗波(1917-2003)/井松嶺(1928-2012)/王獻亞(B.1925)/楊年耀(B.1923) /王維安(B.1925)/蔡友(B.1947)/黃才松(B.1951)/賴玉嬌(1919-2017)/賴德雲 /何水義/盧錫炯(B.1945)墨緣冊頁

趙無極(1920-2013)20.10.90

楊三郎(1907-1995)嘉義公園

(圖一)楊三郎(1907-1995);嘉義公園 油彩畫布 53x65cm

(圖二)陳澄波(1895-1947);嘉義遊園地 油彩畫布 130.2 x 162.5cm;國立臺灣美術館典藏品

藝覽窗前——長流揀選佳構 (2025展期8月22日—10月26日)

陳澄波與楊三郎的嘉義之約

嘉義,是風景畫家夢中的舞台,從舊城轉型的過程中,公園不僅是地景,更是歷史與記憶的容器;本主題以「嘉義公園」為共同出發點,邀請觀者走進兩位台灣近代繪畫巨匠——陳澄波與楊三郎——筆下的世界,看見他們如何以各自的視角與筆觸,書寫這片熟悉又深情的土地。

一處池水波光粼粼的公園,在兩人眼中,呈現截然不同的情感語彙:

1930年代的陳澄波,以鮮明色彩與幾何構圖,刻劃出都市化進程中的生命躍動;而戰後的楊三郎,則以光影層疊與自然筆調,沉靜地描繪風景背後的心靈流動。

陳澄波(1895–1947)與楊三郎(1907–1995),一位是日治時期本土油畫的旗手,一位是戰後台灣風景畫的拓荒者,兩人皆畢業於東京美術學校,回台後共同創立台陽美術協會,致力於推動本土藝術教育與展演制度,這份對於藝術的熱忱與理想,成就了他們跨越時代的精神交會。

儘管生命軌跡不同,兩人始終在畫布上展開無聲的對話,兩人雖未曾於同一時間描繪相同地景,但他們的作品,正如兩條交錯的河流,在台灣美術史的土地上,留下了深深的痕跡。

陳澄波與楊三郎的藝術對話

在陳澄波的《嘉義公園》中,畫面以古榕盤根錯節為中心,枝葉覆蓋水面,水中鶴群與白鵝悠游其間,岸邊則見紅燈籠、曲橋與亭榭,人物隱現於林蔭步道間,構成一幅充滿生機與靜謐交錯的在地風景畫,他以鮮活的色彩與濃厚的筆觸,捕捉自然與人文交融的瞬間,呈現出對地方情感的真摯凝視,亦展現其融合西方構圖與本土風景的藝術語言。

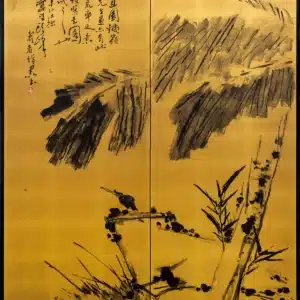

相較之下,楊三郎筆下的《嘉義公園》是一幅內在寧靜的投射,他以戶外寫生的自然筆法,刻意排除人物,強化了畫家與自然之間無聲的對話,為觀者留下沉思與感受的空間,畫中水光與林影被轉化為情緒的載體,構築出簡約而深邃的詩意氛圍,構圖不求戲劇張力,而著重光影與色塊層疊所引發的情感共鳴,呈現出深秋暮色中溫柔靜謐的美感,其意境之深,足與米勒的《拾穗》、莫內的《睡蓮》比肩,堪為印象派經典精神的當代表現。 潘天壽(1897-1971)芭蕉梅竹金地屏風

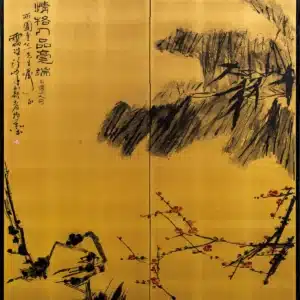

潘天壽(1897-1971);芭蕉梅竹金地屏風

設色金箋 145x130cmx2

藝覽窗前——長流揀選佳構 (2025展期8月22日—10月26日)

前言:筆墨立言的時代回聲

在二十世紀中國動盪的歷史進程中,潘天壽(1897–1971)以堅實筆墨為時代立言,他不僅是畫家,更是一位以文化為志的守望者;不僅書畫俱精,更以教育與理論奠定中國畫現代轉型的基石,面對民族危亡與文化交錯的時代課題,潘天壽選擇以松石為象、殘荷為言,筆底不見戰爭的硝煙,卻字字句句都是民族精神的挺立。

筆墨的靈魂:剛柔並濟的藝術語言

在這場特展中,我們特別聚焦他於抗戰與新中國時期的代表之作——一件風格獨具的金地屏風畫,這件作品分為左右雙幅,畫面由高低錯落的芭蕉葉、墨竹與紅梅交織而成,構築出一幅詩意盎然的冬令景象,翠鳥安棲其間,姿態靈動,彷彿一抹生機破靜而來,悄然成為整幅畫的視覺重心與靈魂所在。

此作尤為特殊之處,在於其筆墨與指畫的並用,潘天壽以傳統筆法施以「側鋒」「頓筆」等變化,搭配指擦、拍點等技藝,使畫面充滿節奏與張力,芭蕉葉筆勢剛健如斧劈,梅枝以枯筆與淡赭交融,既見剛勁骨架,也含柔婉韻味,整體肌理層層堆疊,尤其在金地留白的映襯下,更顯墨色厚重、氣象萬千。

畫作左幅的題跋,是潘天壽晚年書風的代表,筆意奔放中見沉著,書體融合篆、隸、草書之意,展現其「書畫同源」理念,亦與畫面相映成趣;題句「清格入品毫端」,深蘊畫家對書畫精神的理解——情感與人格融於筆墨之端,方能入品之列、臻於上乘;署贈對象為日本知名文化人物西園寺公一,亦見此作所懷之文化外交情誼。

文化的脊梁:堅守傳統與創新之間

在那個文化急遽轉型的年代,中國畫面臨西風東漸的衝擊與質疑,潘天壽堅持「民族的才是世界的」,以竹、梅為象徵,重申人格與風骨的價值,他不拘泥於傳統技法,反而將指畫融入,開啟媒材與感知上的創造性實驗,為中國畫拓展出新的形式與美學可能。

金地的使用,不僅是一種視覺華美的處理,也象徵著儒道佛思想的深層交融,畫中的留白與墨色構成虛實之間的對話,道出東方哲學中「無為而成」、「有無相生」的精神風貌,整件作品不只是裝飾性的呈現,更是一場筆墨、思想與歷史的共振。

正如潘天壽所言:「畫竹不是學文人,是從石濤、八大山人來的。」這幅屏風無疑體現了他對文人畫精神的現代表述,大畫幅、大氣勢、大格局,是他對時代回應的方式;而筆與指的融合、書與畫的合一,更是他個人風格的集中體現。

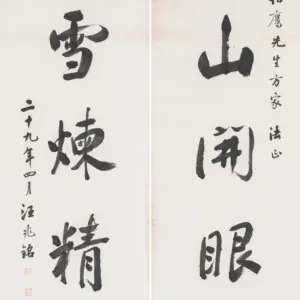

觀賞此畫,不僅是進入一位藝術家創作的世界,更是重新凝視文化記憶的一次深刻旅程,潘天壽以筆墨為骨,以精神為魂,將「藝術即文化」的信念落實於紙上,在這片金光之中,我們或許能感受到那份穿越時代的力量——堅毅而沉靜,如孤松立雪,峻石迎風,為後世留下文化的脊梁與筆墨的靈魂。 汪兆銘(1883-1944)〈江山風雪〉書法對聯

汪兆銘(1883-1944);〈江山風雪〉書法對聯

水墨紙本 1940年作 132x11cmx2

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

藝術賞析:風骨猶存與內心寫照

此副對聯以行書寫就,筆勢沉穩,結構清秀,筆畫間流露出嫻熟的技巧和深厚的傳統功底,給人一種文雅從容的視覺感受。釋文「江山開眼界,風雪煉精神」是極具氣魄與哲理的佳句,字面上歌詠了一種以壯闊河山開拓胸襟、以嚴酷環境砥礪意志的崇高境界。

上款解讀:悲劇性承載的精神自畫像與時代切片

上款人「潘伯鷹」(1905-1965),為當時著名的學者、詩人與書法家,在文壇具有深厚聲望與影響力,其身分本身即承載重要的文化象徵,汪兆銘選擇將此作饋贈給他,清楚顯示出其仍積極與文化界保持聯繫,藉以營造政權的「文化合法性」與形象工程。

然而,當這句充滿理想主義色彩的話語,與書寫者汪兆銘在 1940 年的歷史身份與政治行動並置時,便產生了強烈的歷史反諷與深刻張力,這一方小小的上款,如同時代的切片,折射出知識分子在大時代洪流中所面對的複雜政治處境與艱難抉擇,也讓這件作品超越書法本身,成為見證歷史與價值觀衝撞的重要載體。 徐悲鴻(1895-1953)奔馬

徐悲鴻(1895-1953);奔馬

設色紙本 1944年作 140x88cm

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

藝術賞析:悲鴻墨骨與民族魂

這幅作於1944年的〈奔馬〉,是徐悲鴻藝術風格最成熟時期的代表,他融合西方寫實主義與中國筆墨精神,創造出獨一無二的「悲鴻馬」,駿馬四蹄騰空、頭頸高昂,以一種一往無前的姿態向前衝刺,其以酣暢淋漓的氣韻與精準有力的線描相結合,使馬既具備西洋畫的造型準確度,又不失中國寫意畫的筆墨神韻,這匹馬是人格化、時代化的精神圖騰,象徵著在民族危難之際,整個中華民族的不屈意志。

上款解讀:鐵血見證的時代共鳴

上款人「梧生將軍」即抗日名將吳奇偉(1902–1953),字梧生,曾歷任國民革命軍第四軍軍長、第十二集團軍總司令、廣東省政府主席及華南防衛總司令等要職,是華南地區重要的軍政實力派人物,為當時中國軍政舞台上極具代表性的將領之一。徐悲鴻將這幅充滿力量的〈奔馬〉贈予前線指揮官,是一次「文膽獻武將」之舉,是後方文化界對前線將士的最高致敬與聲援,這幅作品因此成為抗日戰爭時期民族精神的視覺象徵,它的筆墨間,浸透了戰爭的苦難與民族的不屈。 于非闇(1889-1959)四季花鳥屏

于非闇(1889-1959);四季花鳥屏

設色灑金紙本 1943年作 63x21.5cmx4

鑑藏印:榮寶齋珍藏

金地流光,花鳥傳情

于非闇(1889-1959),原名照,字非闇,號梅邨,近現代著名工筆花鳥畫家,早年師從陳師曾,融匯宋元院體與文人筆意,並吸收西方寫生與設色技法,形成典雅清新的個人風格,是近代花鳥畫承古開新的代表人物。

〈四季花鳥屏〉完成於1943年,為于非闇五十四歲時的精心之作,此期正值于非闇個人藝術風格臻於圓熟、技法邁入化境的黃金時期,畫家擇金箋為底,以雙勾重彩之法,層層敷染細膩設色,將「春、夏、秋、冬」四時之景,凝鑄為四幅呼應自然節律的畫屏。四屏主題分別為:「春木鸚鵡」寓「迎春報喜」,「夏牡丹鸚哥」寓「比翼雙飛」,「秋桂花雀」喻「和合清節」,「冬荷翠鳥」象徵「清廉堅貞」,隨著四時遞嬗次第展開,全作節奏明暢、構圖精嚴,色彩溫潤雅致而不流於豔俗,四屏相映,宛若四闋無聲的詩章——春萌希望、夏綻繁盛、秋揚高潔、冬蘊沉靜——淋漓盡致地展現出于非闇以筆墨書寫四季流轉、心物交融的詩意境界。

此作既承宮廷繪畫之華貴氣象,亦蘊文人筆意之清逸靜氣,富麗中見幽雅,端莊中藏靈動,如此四條屏之構,已超越傳統花鳥畫的框架,開創出別具時代風華的藝術境界。于非闇以精湛筆法與高雅氣韻,奠定其於近現代中國藝術史上的重要地位,為藝壇所推崇,亦為後世所珍視。

藏印|榮寶齋珍藏

榮寶齋前身為「松竹齋」,創建於1672年(清康熙十一年),為中國最具代表性的書畫經營老字號之一,歷經三百餘年風華,榮寶齋不僅是書畫經營場所,更是深具影響力的文化品牌,見證了近現代中國藝術的發展與流傳,此作四屏每幅右下方裱褙處皆可見榮寶齋鑑藏印,印記端正清晰,為其流傳有序與權威收藏之重要證明。

設色灑金紙本 1943年作 63x21.5cmx4

鑑藏印:榮寶齋珍藏

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

金地流光,花鳥傳情

于非闇(1889-1959),原名照,字非闇,號梅邨,近現代著名工筆花鳥畫家,早年師從陳師曾,融匯宋元院體與文人筆意,並吸收西方寫生與設色技法,形成典雅清新的個人風格,是近代花鳥畫承古開新的代表人物。

〈四季花鳥屏〉完成於1943年,為于非闇五十四歲時的精心之作,此期正值于非闇個人藝術風格臻於圓熟、技法邁入化境的黃金時期,畫家擇金箋為底,以雙勾重彩之法,層層敷染細膩設色,將「春、夏、秋、冬」四時之景,凝鑄為四幅呼應自然節律的畫屏。四屏主題分別為:「春木鸚鵡」寓「迎春報喜」,「夏牡丹鸚哥」寓「比翼雙飛」,「秋桂花雀」喻「和合清節」,「冬荷翠鳥」象徵「清廉堅貞」,隨著四時遞嬗次第展開,全作節奏明暢、構圖精嚴,色彩溫潤雅致而不流於豔俗,四屏相映,宛若四闋無聲的詩章——春萌希望、夏綻繁盛、秋揚高潔、冬蘊沉靜——淋漓盡致地展現出于非闇以筆墨書寫四季流轉、心物交融的詩意境界。

此作既承宮廷繪畫之華貴氣象,亦蘊文人筆意之清逸靜氣,富麗中見幽雅,端莊中藏靈動,如此四條屏之構,已超越傳統花鳥畫的框架,開創出別具時代風華的藝術境界。于非闇以精湛筆法與高雅氣韻,奠定其於近現代中國藝術史上的重要地位,為藝壇所推崇,亦為後世所珍視。

藏印|榮寶齋珍藏

榮寶齋前身為「松竹齋」,創建於1672年(清康熙十一年),為中國最具代表性的書畫經營老字號之一,歷經三百餘年風華,榮寶齋不僅是書畫經營場所,更是深具影響力的文化品牌,見證了近現代中國藝術的發展與流傳,此作四屏每幅右下方裱褙處皆可見榮寶齋鑑藏印,印記端正清晰,為其流傳有序與權威收藏之重要證明。

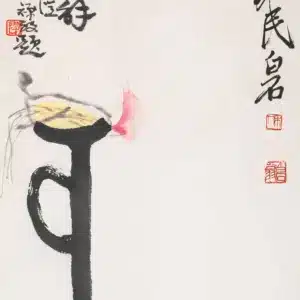

齊白石(1864-1957)燈下蛾影圖;李苦禪題

齊白石(1864-1957);燈下蛾影圖;李苦禪題

設色紙本 67.5x28cm

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

簡約筆墨中的深邃意境

齊白石以深厚的筆墨功力與獨具慧眼的象徵視角,將生活中細微之物昇華為蘊涵哲理的藝術意象,在他浩瀚的創作題材中,燭火與飛蛾的主題雖屬少見,卻堪稱其晚年藝術語彙中意蘊深遠的代表之作,《燈下蛾影圖》正是此類象徵性創作的典範,筆墨簡潔,意境深幽,餘韻無窮。

畫中僅見一盞孤燈、一隻撲火的飛蛾,兩者構成動靜交融、虛實相生的畫面,這看似尋常的組合,實則蘊含深刻哲思:既寓人性對光明的追尋,也映照人生面對宿命的掙扎,折射出齊白石「以小見大、以拙寓智」的藝術觀。

構圖極盡簡約:燈臺以濃墨重筆勾勒,穩重而沉著;火焰僅以一抹朱紅點染,成為畫面與精神的雙重焦點;飛蛾則以淡墨勾描,姿態輕靈,如正迎光而舞。黑、紅、白三色對比鮮明,留白之處虛實開闊,使畫面在靜謐之中孕育張力,齊白石以最簡省的筆墨語言,營造最豐富的精神內涵,充分體現其晚年「妙在似與不似之間」的美學追求。

李苦禪題跋的禪意詮釋

畫幅上方有齊白石弟子李苦禪所題一跋:「燈明晝而如木解昧處,此白石老人畫憶於目前濃然。禪敬題。」此語簡意遠,富含禪機,為畫意增添哲學深度。

「燈明晝而如木解昧處」,語涉光明能破除迷障之意,將畫中燈火之光比擬為洞照幽暗的智慧之燈,如木之理節分明,無所罣礙,象徵本畫具有開悟破妄之力,與禪宗「明心見性」之旨相契,「畫憶於目前濃然」則為對白石筆意的由衷讚賞,「濃然」不僅指墨色酣暢、筆勢雄渾,更是情感充沛、意境雋永之寫照。

此題跋不僅為畫作賦予深層哲理詮釋,更是齊白石與李苦禪之間師徒情誼與精神對話的具體展現,畫以形傳神,跋以文釋心,二者相映生輝,共同建構出一幅藝術與禪理交融的心靈圖景。

師徒精神與詩書畫印的融合

此作於章法佈局亦極見匠心,畫右題款下鈐「木人」「白石翁」二印,下方飛蛾之側再加「寄萍堂」壓角印,三印一線,構成由上而下的視覺節奏,既呼應畫面焦點,又增添層次之感;左側李苦禪跋語旁則鈐有「李」字白文印,與右方諸印遙相對話,平衡畫面布局。

印章大小錯落、紅墨交錯,不僅增添裝飾美感,更巧妙調控畫面節奏與氣韻。齊白石長於篆刻,擅將印章與構圖融合為一,使本作實現詩、書、畫、印「四絕合一」的藝術理想,每一枚印章不只是畫面的裝點,更是意境的延伸與神采的提點。

結語:超越物象的精神意蘊

《燈下蛾影圖》雖題材細微,然寓意深遠,齊白石以一燈一蛾,寄託對人生、命運與光明的思索;李苦禪則以一跋一語,道出畫中禪機與詩意,兩人一畫一文、一師一徒,共築出藝術與精神相通的橋梁,使此作超越具象描繪,成為中國近現代繪畫中難得兼具形式美與思想深度的經典之作。

溥儒(1896-1963)楷書《一元復始》

溥儒(1896-1963);楷書《一元復始》

設色紙本 1954年作 68x52cm

上款人:中本紡織公司

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

藝術價值與獨特性

溥儒《一元復始》二十四節氣八卦圖,以三重圓環結構融書法、哲理、曆法與易學於一體,構圖嚴謹而意境深遠,畫面中央為其自創的「一元復始」合體字,筆勢渾穆、氣象內斂,象徵宇宙初啟、陰陽未分的太初之境;中層環列二十四節氣,以「春、夏、秋、冬」四字為綱,每季統領六氣,展現四時流轉、萬物生息的天地節律;外層繪八卦方位,並以朱紅線相連,喻示陰陽交感、能量周流的宇宙動態。

此作形制於溥儒作品中極為罕見,內容上更是首度將易理、節氣、卦象與書法四重體系有機融合,全圖從「道心」出發,貫穿「時序」循環,終以「卦理」成形,既是《易經》宇宙觀的圖像詮釋,亦為「天人合一」哲思的視覺曼陀羅,展現出超越傳統書畫範疇的精神維度,其嚴密的曆法對應、層疊的哲理結構與凝煉的筆墨韻致,共同成就「以書證道、以畫觀理」的獨特價值。

尤為珍貴的是,此圖原為日曆牌首頁的實用設計,卻承載深厚文化底蘊,成為商業與藝術融合的典範,全幅不僅為藝術珍品,更於文化史與思想層面具不可取代的意義,堪稱溥儒融會傳統與創新的心法極致。

上款淵源與歷史見證

此圖作於甲午年(1954),為中本紡織公司特聘溥儒設計之日曆牌首頁。上款「中本紡織公司」創立於1949年,為戰後臺灣毛紡產業的領導企業,兼具資金、技術與規模優勢,對臺灣早期工業化與經濟發展影響深遠。

1952年,政府為照顧渡海來臺的溥儒,特別安排其出任中本紡織公司董事,此舉不僅反映溥儒在當時文化界的崇高地位,也象徵政經與藝術界的密切互動。本幅上款即為這段特殊歷史的具體見證——在時代交會之中,溥儒以一幅兼具哲理、書藝與象數之作,留下了藝術與時代精神交融的永恆印記。 溥儒(1896-1963)楷書《蝶繞龜浮》

溥儒(1896-1963);楷書《蝶繞龜浮》

水墨灑金紙本墨彩折枝花卉 1953年作 32x4.5cmx2

上款人:詠香女弟

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

詩書畫三絕的春日贈禮──溥儒楷書《蝶繞龜浮》

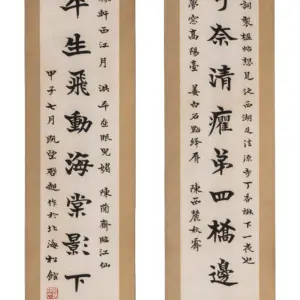

筆墨交融的春日詩境 此聯取意自然生機,以「蝶、柳、龜、蓮」等詩意意象構築一幅春日圖景,上聯「蝶繞柳枝飛似絮」,描寫春風拂柳、蝶舞如雪;下聯「龜浮蓮葉狀如錢」,則見池畔蓮葉圓潤、浮龜嬉水,象徵祥瑞與圓滿,整體寓柔與剛、生機與靜謐之對映,構成清雅而富文人氣息的動靜之趣。 書體為溥儒所長的行楷,筆勢挺拔而節奏疏朗;字距間留白精妙,墨色濃淡自然轉化,畫面兼施設色,以沒骨法點染花葉,色彩柔麗而不媚,綠、粉、赭色互映,詩、書、畫三者渾然一體,充分展現溥儒深厚的書畫修養與典雅氣韻,其筆法中可見宋元氣息與明清書風的融會,尤以收放自如的筆勢與溫潤的墨韻,體現他「書中有畫、畫中有詩」的藝術理念。 師徒唱和的雅集歲月 本作上款「詠香女弟」即吳詠香,早年就讀北平藝專,師承溥儒,後與畫家陳隽甫結為伉儷,溥儒素重其才華,曾以「鷗波館」為其齋號,取趙孟頫與管道昇夫婦詩畫同修之典,1950年後,溥儒寓居台北臨沂街,吳氏夫婦亦居近處,師徒情誼更為密切。 據蘇富比拍賣紀錄,癸巳(1953)年夏,溥儒又為陳隽甫、吳詠香題書「小齋臨水,吟詩作畫,有好和之美」,該作於2020年蘇富比拍賣會上成交價為875,000港元,足見市場對其文人題詠書畫的高度重視與收藏價值。此件〈蝶繞柳枝・龜浮蓮葉〉對聯作於同年春,正屬這段往來最頻繁的時期,應為溥儒寄情弟子、雅贈詩友的代表之作,此中情誼與贈聯的文人互賞精神,呈現出戰後初期台灣藝壇中師友唱和的溫厚氛圍。 詩情筆韻的人文映照 此聯不僅是溥儒書畫融合之典範,更映照他在台灣書畫創作中的溫潤情懷與文人風度,詩意、筆意與人情交織,使作品兼具藝術性與時代的溫度,其題材清新、筆墨含蓄,展現文人以自然寄情、以筆墨言志的精神風貌,成為溥儒晚年最具詩意與人情味的書畫佳作之一,也象徵他將傳統詩書畫精神於台灣再現與延續的藝術高度。于右任(1879-1964)〈有田無樹〉魏碑書法對聯

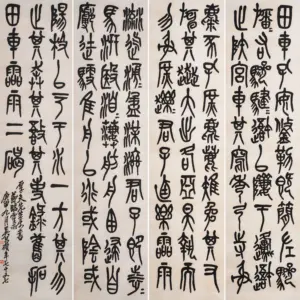

于右任(1879-1964);〈有田無樹〉魏碑書法對聯

雲龍紋黃蠟箋 170x47cmx2

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

藝術賞析:魏碑風骨與亂世祈願

此聯為于右任早期魏碑書風之代表,筆墨間凝鑄金石氣韻,於抗戰烽火中更顯精神力量,筆畫如刀劈斧鑿,起落收放之間盡顯斬釘截鐵之勢,成為民族堅韌意志的具象化表達,書於雲龍紋黃臘箋上,在物資匱乏的戰爭年代尤顯珍稀,聯文「有田皆種玉,無樹不開花」,以浪漫筆觸勾勒理想盛世的圖景,寄託著對戰亂中國土重建的深切期許,也展現了人們對和平與繁榮的殷切嚮往。

上款解讀:文武精神的時代共鳴

上款人「辭修先生」,即陸軍一級上將、抗日名將陳誠(1898-1965),爾後擔任中華民國副總統。此聯是後方文壇與前方戰場的精神共鳴,其剛正雄渾的書風,既是于右任作為監察院長的身份寫照,亦暗合受贈者作為軍人的鐵血氣質,它見證了二人歷經烽火與時代劇變的共同理想與未竟之憾,承載了一代人在歷史洪流中的悲壯與蒼涼。 汪兆銘(1883-1944)〈只知有國〉書法條幅

汪兆銘(1883-1944);〈只知有國〉書法條幅

設色金絹 1935年作 163x54cm

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

藝術賞析:行草筆墨中的慷慨與糾結

此作以行草體書就,筆法流暢勁健,在轉折處兼具方折勁力與圓轉牽絲,體現了書寫者嫻熟的技巧,然而,細觀可見頓挫與飛白,暴露了筆力遒勁之外的一絲掙紮與緊繃,彷彿是書寫者內心世界的無意識流露,字的結體修長挺拔,風骨嶙峋,恰如汪兆銘本人留給世人的文人政治家形象。

上款解讀:充滿矛盾的歷史證物

上款人「雨山長尾甲」(1864-1942),為日本近代著名漢學家與書法研究者,號「雨山」,一生潛心研習中國經史與碑帖書法,並與中日書畫名家往來密切,是推動兩國藝術文化交流的重要學者與收藏家之一。當汪兆銘以極富表現力的行草書寫「只知有國,不知有身」時,這不僅是一句政治宣示,更像是一種對自身抉擇的強烈辯白與心理構築,在烽火連天的 1940 年代,他將此作贈予日本漢學家「雨山長尾甲先生」,此舉在歷史的審視下顯得格外蒼白,也更加凸顯其時代處境的複雜與矛盾。這幅作品,既是那個撕裂年代的特殊印記,也見證了個人氣節與民族大義之間的深層糾葛,成為歷史與書法交織下無可迴避的沉重見證。 溥儒(1896-1963)招財進寶

溥儒(1896-1963);招財進寶

設色紙本 1956年作 27.5x14cm

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

福自筆生,寶從心來——溥儒《招財進寶》的文人雅趣與收藏價值

《招財進寶》為溥儒於1956年創作的設色紙本小品,尺寸27.5×14 cm,作品以傳統吉祥語為題,構圖凝練嚴謹,筆意細膩而精緻,兼具文人書卷氣與民間祥瑞意涵,溥儒以細筆勾勒財神形象,線條圓潤流暢,設色沉靜典雅,將民俗題材提煉為文人畫的清雅格局,人物神態祥和而不落俗套,筆墨間滲透出儒雅之氣,展現他以文人筆墨融通世俗信仰的獨到視野,畫中所呈現者,不僅是招財之象,更是一種「以道致富、修德養心」的文化理想,寄寓溥儒將福德與修身並重的儒家精神。

兼論長流本與佳士得拍品之對照與藝術史意義

相較於佳士得2017年拍售的《增福財神象》(設色紙本 61×20 cm,成交價 HK$2,375,000),兩作雖同以財神為題,表現語彙卻風格迥異:佳士得拍品為稍大立軸,人物形象宏偉莊嚴,氣象端凝;長流藏本則精巧清雅,筆韻含蓄悠遠,適於案頭靜賞,前者重在儀典之勢與富貴之相,後者則以靜穆文雅取勝,顯現溥儒於同一題材中靈活轉換的筆墨語言與心境深度。

溥儒精於山水、人物,亦擅花卉、翎毛、走獸與草蟲,吉祥題材之作傳世極為少見,《招財進寶》堪稱其「以小見大」的代表,既展現他將文人筆墨拓展至民間信仰題材的創作包容性,也補足學界對其「吉祥人物」系列的研究空白,此作在藝術史與收藏層面皆具獨特價值——不僅是文人精神與民間信仰交融的見證,更為溥儒晚年筆墨中溫潤從容、寄德於藝的典範之作,體現他以筆為道、以畫修心的藝術哲學。

溥儒(1896-1963)蒼松白鶴

溥儒(1896-1963);蒼松白鶴

設色紙本 1957年作 174x90cm

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

藝術賞析:硃砂松魄與北宗風骨

此幅〈蒼松白鶴〉承襲北宗山水的雄渾氣象,更在色彩運用上展現大膽突破,畫面採用貫通天地之垂直構圖,兩株蒼松自左下盤桓而起,枝幹如虯龍探空,具擎天之勢。本作最奪目之處,在於溥儒捨棄傳統墨色,獨運硃砂繪寫松樹主幹,硃砂乃純陽至寶,寓意吉祥,此舉既是對受贈者的崇高禮讚,亦達到「色骨交融」的至高境界。

上款解讀:以藝為禮的深情厚誼

上款人「震五先生」即方震五(1901–1994),字震武,黃埔軍校第四期畢業,中華民國資深將領,抗戰期間屢建戰功,戰後歷任要職,並熱愛書畫藝術,與文人名家往來密切。此作為祝賀方震五先生五十三歲壽辰而繪,溥儒以如此煌煌巨製為友人賀壽,其情誼之深、禮數之重,不言而喻,畫中松鶴長壽的寓意、題詩中「福長樂百年」的祝願,皆是藝術家對友人最誠摯情感的投射,這絕非應酬之作,而是為知己量身打造的深情饋贈,讓藝術成為友誼的至高見證。 張大千(1899-1983)臨摹初唐伎樂菩薩對幅

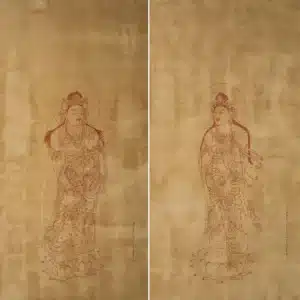

張大千(1899-1983);臨摹初唐伎樂菩薩對幅

設色絹本 1949年作 173x84cmx2

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

敦煌之緣與遐庵情誼的起點

從大千〈臨摹初唐伎樂菩薩對幅〉開始,我們得以追溯張大千敦煌緣起,也得以看見他與葉恭綽跨越二十年的深厚情誼,這幅畫不僅是一件藝術作品,更是一段文化記憶、一段文人心事的具體見證。

1928年,張大千與葉恭綽因共同擔任「全國第一次美術展覽會」審查委員而結識,葉恭綽,號「遐庵居士」,是近代書畫界、收藏界與文史學界的重量級人物,他在與年輕的大千談畫時,語重心長地指出,中國人物畫自唐吳道子、宋李公麟之後,已久無巨匠出現;仇英柔媚、陳洪綬詭譎,清代更乏振衰起弊之人,他勸大千不要困於當時盛行的山水、花卉,轉而投身人物畫創作,開創新境,這一席話,成為大千心中不滅的火種。

敦煌歲月:臨摹與信念的實踐

1941年,張大千西渡流沙,攜眷駐紮敦煌莫高窟與榆林窟兩年餘,親手臨摹魏、隋、唐、宋等時期的佛教壁畫三百餘幅,他以藝術家的敏銳與史家的責任,記錄風化中的壁畫,為後世留下無可取代的影像資產,多年後,他曾感念地說:「皆先生啟之也。」這位「先生」,正是遐庵居士葉恭綽。

作品賞析:唐風華韻與宗教莊嚴

這幅張大千〈臨摹初唐伎樂菩薩對幅〉,正是這段敦煌歲月的巔峰之作,作品以左右對開構圖,共八位伎樂菩薩對稱排布,展現唐朝佛國法會「八音供佛」的莊嚴景象,左幅四位持笙、簫、笛、手鼓,身姿婉轉靈動;右幅四位持排簫、琵琶、拍板、鈴鼓,神情靜穆安然,此類「八伎樂菩薩」的形象在敦煌壁畫中屢見不鮮,營造出節奏分明、層次豐富的音樂場景,象徵佛國法會的神聖與喜樂,也映照唐代中原與西域音樂文化的交融盛況。

作品中的天人烏髮如雲,僅以簡約的頭飾輕輕點綴,頸項與胸前佩戴瓔珞珠飾,身著貼身短衣與輕薄飄帶,下襬裙褶自然垂墜,形象莊嚴而優美,畫面設色以朱紅、赭石、石青、石綠為主,墨線勾勒細節,色彩明亮富麗,細看之下,局部顏料已有微微剝落、氧化痕跡,呈現細緻斑駁的質感,讓整幅作品在華麗之餘,多了一層歷史的厚度與歲月的氣息,彷彿時間本身也被封存於其中;畫面外圍特別增飾一圈色彩繽紛的雲紋邊框,纏枝雲葉紋理婉轉流動,與伎樂菩薩輕盈的律動姿態相互呼應,營造出如壇城般神聖的法會空間氛圍,使畫面不僅完整而富有節奏感,也更具宗教藝術的莊嚴儀式性。

張大千在敦煌的創作,對特別精彩的題材常會有「一稿多本」的現象,即以同一底稿臨摹數幅,其中部分作品自藏,部分則贈予摯友與重要人士,作為情誼與身份的象徵,〈伎樂菩薩對幅〉便是一例,1949年,大千即將遠赴海外,在這個充滿變動的年代,他特意將這幅精品題贈葉恭綽,畫幅左下落款:「遐庵居士供羖,己丑之夏蜀郡近事男張大千。」短短一行字,承載的是對恩師的由衷感念。

舊事回憶:《曹娥碑》與義舉之恩

事實上,葉恭綽在張大千人生的多個關鍵時刻,都曾挺身相助,早在1930年代,大千年輕氣盛、嗜賭成性,曾於一次賭局中手氣不佳,不僅輸光現金,甚至將自己極為珍視、隨身攜帶的王羲之《曹娥碑》唐宋拓本抵債,此碑文為書聖王羲之小楷名品,是書法史上的瑰寶,大千對之愛若至寶,當他冷靜下來,懊悔不已,失寶之痛深深烙印在他心底,成為他難以磨滅的記憶。

葉恭綽得知此事後,慨然出手,設法將《曹娥碑》尋回,並毫無條件地歸還給張大千,這不僅是文物回歸,更像是一場對迷途少年的精神救贖,大千對葉恭綽的義舉感激涕零,此後視他如師如友,深以為念,他日後多次在公開場合談及此事,從不避諱自己年少的荒唐,並以此彰顯葉公「重義輕利」的高尚風骨。

延續與回響:從《曹娥碑》到〈伎樂菩薩〉

這份情誼,從《曹娥碑》延續到了敦煌歲月,再延伸至〈樂菩薩對幅〉題贈之舉,宛如一條潛在的精神脈絡,串聯起兩人橫跨二十餘年的師友情誼,也讓這幅畫不僅僅是一幅作品,更像是一段「知遇與感恩」的見證。【註】

值得注意的是,目前四川博物院亦收藏一幅張大千臨摹的〈伎樂菩薩〉摹本,畫面僅有四位伎樂菩薩,且並未署有大千落款或題字;相較之下,本件以「八位伎樂菩薩」成對構圖,畫面結構更為宏闊,細節亦更臻完備,不難看出這幅贈遐庵之作在整體完成度與藝術表現力皆更為出色,也因此更具特殊意義

從葉恭綽的啟蒙,到敦煌歲月的實踐,再到贈畫離別的深情,張大千〈臨摹初唐伎樂菩薩對幅〉濃縮了藝術、友情與歷史的交織,鮮明的色彩、斑駁的痕跡、莊嚴的對幅構圖與題跋墨跡,共同構築了二十世紀中國藝術史上一個極為動人的場景,這幅畫既屬於張大千,也屬於敦煌,更屬於那一代文人對文化信念的堅持與守護。

【註】此段情誼在民國六十四年三月《葉遐庵先生書畫選集》出版時,張大千除親為書封題字,並為其作序,序中對曾祖舊藏《王右軍曹娥碑》失而復得一事,敘之甚詳,足證兩人情誼之深厚。

Read more

溥儒(溥心畬)(1896-1963)古甗花卉圖

溥儒(溥心畬)(1896-1963);古甗花卉圖

設色紙本 127.5x50

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)