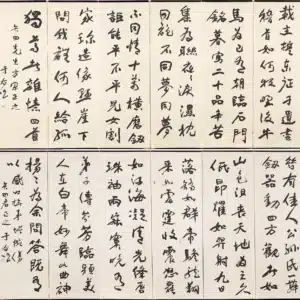

張大千(1899-1983);臨摹初唐伎樂菩薩對幅

設色絹本 1949年作 173x84cmx2

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

敦煌之緣與遐庵情誼的起點

從大千〈臨摹初唐伎樂菩薩對幅〉開始,我們得以追溯張大千敦煌緣起,也得以看見他與葉恭綽跨越二十年的深厚情誼,這幅畫不僅是一件藝術作品,更是一段文化記憶、一段文人心事的具體見證。

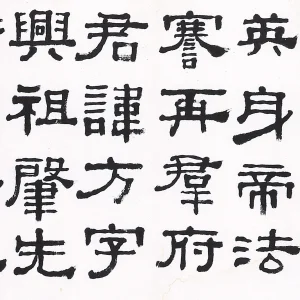

1928年,張大千與葉恭綽因共同擔任「全國第一次美術展覽會」審查委員而結識,葉恭綽,號「遐庵居士」,是近代書畫界、收藏界與文史學界的重量級人物,他在與年輕的大千談畫時,語重心長地指出,中國人物畫自唐吳道子、宋李公麟之後,已久無巨匠出現;仇英柔媚、陳洪綬詭譎,清代更乏振衰起弊之人,他勸大千不要困於當時盛行的山水、花卉,轉而投身人物畫創作,開創新境,這一席話,成為大千心中不滅的火種。

敦煌歲月:臨摹與信念的實踐

1941年,張大千西渡流沙,攜眷駐紮敦煌莫高窟與榆林窟兩年餘,親手臨摹魏、隋、唐、宋等時期的佛教壁畫三百餘幅,他以藝術家的敏銳與史家的責任,記錄風化中的壁畫,為後世留下無可取代的影像資產,多年後,他曾感念地說:「皆先生啟之也。」這位「先生」,正是遐庵居士葉恭綽。

作品賞析:唐風華韻與宗教莊嚴

這幅張大千〈臨摹初唐伎樂菩薩對幅〉,正是這段敦煌歲月的巔峰之作,作品以左右對開構圖,共八位伎樂菩薩對稱排布,展現唐朝佛國法會「八音供佛」的莊嚴景象,左幅四位持笙、簫、笛、手鼓,身姿婉轉靈動;右幅四位持排簫、琵琶、拍板、鈴鼓,神情靜穆安然,此類「八伎樂菩薩」的形象在敦煌壁畫中屢見不鮮,營造出節奏分明、層次豐富的音樂場景,象徵佛國法會的神聖與喜樂,也映照唐代中原與西域音樂文化的交融盛況。

作品中的天人烏髮如雲,僅以簡約的頭飾輕輕點綴,頸項與胸前佩戴瓔珞珠飾,身著貼身短衣與輕薄飄帶,下襬裙褶自然垂墜,形象莊嚴而優美,畫面設色以朱紅、赭石、石青、石綠為主,墨線勾勒細節,色彩明亮富麗,細看之下,局部顏料已有微微剝落、氧化痕跡,呈現細緻斑駁的質感,讓整幅作品在華麗之餘,多了一層歷史的厚度與歲月的氣息,彷彿時間本身也被封存於其中;畫面外圍特別增飾一圈色彩繽紛的雲紋邊框,纏枝雲葉紋理婉轉流動,與伎樂菩薩輕盈的律動姿態相互呼應,營造出如壇城般神聖的法會空間氛圍,使畫面不僅完整而富有節奏感,也更具宗教藝術的莊嚴儀式性。

張大千在敦煌的創作,對特別精彩的題材常會有「一稿多本」的現象,即以同一底稿臨摹數幅,其中部分作品自藏,部分則贈予摯友與重要人士,作為情誼與身份的象徵,〈伎樂菩薩對幅〉便是一例,1949年,大千即將遠赴海外,在這個充滿變動的年代,他特意將這幅精品題贈葉恭綽,畫幅左下落款:「遐庵居士供羖,己丑之夏蜀郡近事男張大千。」短短一行字,承載的是對恩師的由衷感念。

舊事回憶:《曹娥碑》與義舉之恩

事實上,葉恭綽在張大千人生的多個關鍵時刻,都曾挺身相助,早在1930年代,大千年輕氣盛、嗜賭成性,曾於一次賭局中手氣不佳,不僅輸光現金,甚至將自己極為珍視、隨身攜帶的王羲之《曹娥碑》唐宋拓本抵債,此碑文為書聖王羲之小楷名品,是書法史上的瑰寶,大千對之愛若至寶,當他冷靜下來,懊悔不已,失寶之痛深深烙印在他心底,成為他難以磨滅的記憶。

葉恭綽得知此事後,慨然出手,設法將《曹娥碑》尋回,並毫無條件地歸還給張大千,這不僅是文物回歸,更像是一場對迷途少年的精神救贖,大千對葉恭綽的義舉感激涕零,此後視他如師如友,深以為念,他日後多次在公開場合談及此事,從不避諱自己年少的荒唐,並以此彰顯葉公「重義輕利」的高尚風骨。

延續與回響:從《曹娥碑》到〈伎樂菩薩〉

這份情誼,從《曹娥碑》延續到了敦煌歲月,再延伸至〈樂菩薩對幅〉題贈之舉,宛如一條潛在的精神脈絡,串聯起兩人橫跨二十餘年的師友情誼,也讓這幅畫不僅僅是一幅作品,更像是一段「知遇與感恩」的見證。【註】

值得注意的是,目前四川博物院亦收藏一幅張大千臨摹的〈伎樂菩薩〉摹本,畫面僅有四位伎樂菩薩,且並未署有大千落款或題字;相較之下,本件以「八位伎樂菩薩」成對構圖,畫面結構更為宏闊,細節亦更臻完備,不難看出這幅贈遐庵之作在整體完成度與藝術表現力皆更為出色,也因此更具特殊意義

從葉恭綽的啟蒙,到敦煌歲月的實踐,再到贈畫離別的深情,張大千〈臨摹初唐伎樂菩薩對幅〉濃縮了藝術、友情與歷史的交織,鮮明的色彩、斑駁的痕跡、莊嚴的對幅構圖與題跋墨跡,共同構築了二十世紀中國藝術史上一個極為動人的場景,這幅畫既屬於張大千,也屬於敦煌,更屬於那一代文人對文化信念的堅持與守護。

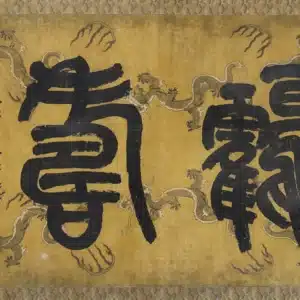

【註】此段情誼在民國六十四年三月《葉遐庵先生書畫選集》出版時,張大千除親為書封題字,並為其作序,序中對曾祖舊藏《王右軍曹娥碑》失而復得一事,敘之甚詳,足證兩人情誼之深厚。

Read more