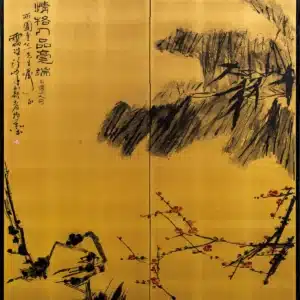

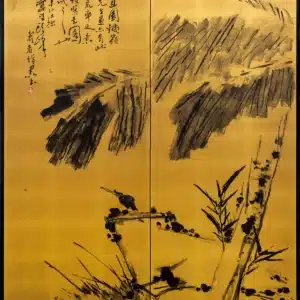

潘天壽(1897-1971);芭蕉梅竹金地屏風

設色金箋 145x130cmx2

藝覽窗前——長流揀選佳構 (2025展期8月22日—10月26日)

前言:筆墨立言的時代回聲

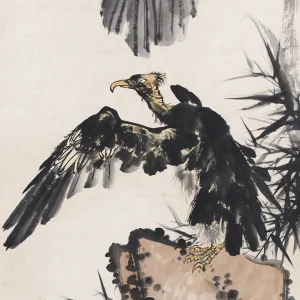

在二十世紀中國動盪的歷史進程中,潘天壽(1897–1971)以堅實筆墨為時代立言,他不僅是畫家,更是一位以文化為志的守望者;不僅書畫俱精,更以教育與理論奠定中國畫現代轉型的基石,面對民族危亡與文化交錯的時代課題,潘天壽選擇以松石為象、殘荷為言,筆底不見戰爭的硝煙,卻字字句句都是民族精神的挺立。

筆墨的靈魂:剛柔並濟的藝術語言

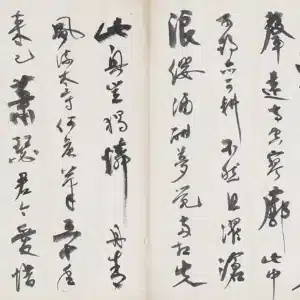

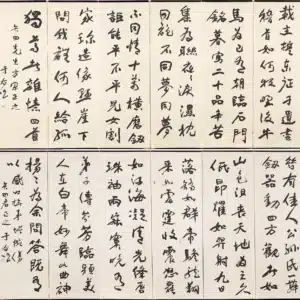

在這場特展中,我們特別聚焦他於抗戰與新中國時期的代表之作——一件風格獨具的金地屏風畫,這件作品分為左右雙幅,畫面由高低錯落的芭蕉葉、墨竹與紅梅交織而成,構築出一幅詩意盎然的冬令景象,翠鳥安棲其間,姿態靈動,彷彿一抹生機破靜而來,悄然成為整幅畫的視覺重心與靈魂所在。

此作尤為特殊之處,在於其筆墨與指畫的並用,潘天壽以傳統筆法施以「側鋒」「頓筆」等變化,搭配指擦、拍點等技藝,使畫面充滿節奏與張力,芭蕉葉筆勢剛健如斧劈,梅枝以枯筆與淡赭交融,既見剛勁骨架,也含柔婉韻味,整體肌理層層堆疊,尤其在金地留白的映襯下,更顯墨色厚重、氣象萬千。

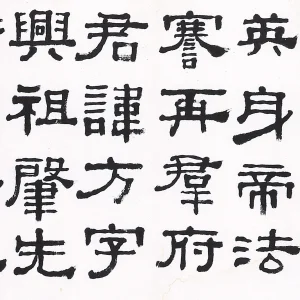

畫作左幅的題跋,是潘天壽晚年書風的代表,筆意奔放中見沉著,書體融合篆、隸、草書之意,展現其「書畫同源」理念,亦與畫面相映成趣;題句「清格入品毫端」,深蘊畫家對書畫精神的理解——情感與人格融於筆墨之端,方能入品之列、臻於上乘;署贈對象為日本知名文化人物西園寺公一,亦見此作所懷之文化外交情誼。

文化的脊梁:堅守傳統與創新之間

在那個文化急遽轉型的年代,中國畫面臨西風東漸的衝擊與質疑,潘天壽堅持「民族的才是世界的」,以竹、梅為象徵,重申人格與風骨的價值,他不拘泥於傳統技法,反而將指畫融入,開啟媒材與感知上的創造性實驗,為中國畫拓展出新的形式與美學可能。

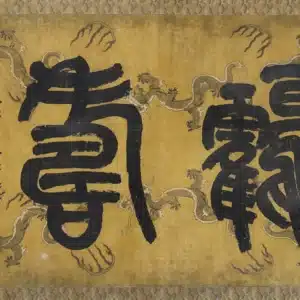

金地的使用,不僅是一種視覺華美的處理,也象徵著儒道佛思想的深層交融,畫中的留白與墨色構成虛實之間的對話,道出東方哲學中「無為而成」、「有無相生」的精神風貌,整件作品不只是裝飾性的呈現,更是一場筆墨、思想與歷史的共振。

正如潘天壽所言:「畫竹不是學文人,是從石濤、八大山人來的。」這幅屏風無疑體現了他對文人畫精神的現代表述,大畫幅、大氣勢、大格局,是他對時代回應的方式;而筆與指的融合、書與畫的合一,更是他個人風格的集中體現。

觀賞此畫,不僅是進入一位藝術家創作的世界,更是重新凝視文化記憶的一次深刻旅程,潘天壽以筆墨為骨,以精神為魂,將「藝術即文化」的信念落實於紙上,在這片金光之中,我們或許能感受到那份穿越時代的力量——堅毅而沉靜,如孤松立雪,峻石迎風,為後世留下文化的脊梁與筆墨的靈魂。