張大千

張大千 黃山勝景/行書 | 專家講畫 蔡介騰

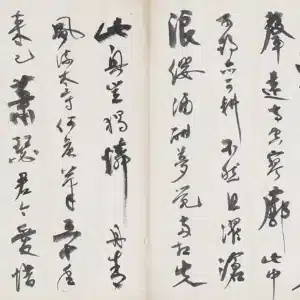

〈黃山勝景〉摺扇作品,1931年張大千33歲所繪製,從題款可見他用石濤的筆法表現,也顯現這個時期他對於石濤的研究興趣,此件作品在素白的紙上,純以水墨的層次表現,渲染的地方也處處可見筆痕墨漬的跡象,似乎是為了表達出純樸墨韻的質感,山形皴擦放逸的筆法偏多,有種草草用筆的逸趣,傳達文人書畫的氣息。從落款的字跡也可以看到青壯時期的書法樣態。

而這張畫也是他 對實際場景考察的成果,題款中提到以前大都誤認石柱峰是因為石峰禿立,而稱為「文筆生花」,而他當年繪此作時再遊黃山,從散花塢見到此峰此松皆在,他用實際的寫生觀察,破除前人的訛誤。

摹本與自運~論敦煌壁畫對張大千繪畫風格的陶染︱大藝術家 評介撰文:劉芳如

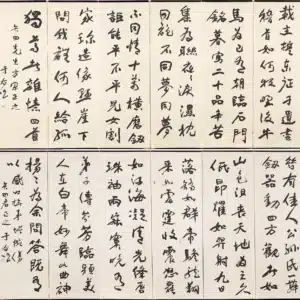

張大千誕生於四川內江,逝世於臺北的國畫大師張大千(1899-1983),畢生足跡遍歷海內外,其間不斷地師古開今,作品質量精彩且風格多元,絕對稱得上是現代藝壇中的「百變巨匠」。五十歲以前,張大千展現最大氣魄的壯舉,莫過於民國卅至卅二年(1941-1943)的「敦煌之行」了。歷時兩年七個月的潛心臨摹,他率領門生和青海喇嘛畫師共同完成了將近三百件敦煌壁畫摹本,自此,他的畫風擺脫早年學習文人畫時期的溫婉格調,轉趨於瑰麗雄奇、氣象恢弘,同時亦兼融有裝飾藝術的美感。

目前張大千敦煌摹本的典藏重鎮,莫過於臺北的國立故宮博物院和成都的四川博物院。另外,長流美術館也收藏了十二件摹本,於私人美術館中相當難得。本影片遴選其中數件,略為之介,並探析摹本與其自運作品之間的交集,援以理解敦煌藝術對張大千畫風中年轉型的深遠影響。