出品總覽

潘天壽(1897-1971)芭蕉梅竹金地屏風

藝覽窗前——長流揀選佳構 (2025展期8月22日—10月26日)

前言:筆墨立言的時代回聲

在二十世紀中國動盪的歷史進程中,潘天壽(1897–1971)以堅實筆墨為時代立言,他不僅是畫家,更是一位以文化為志的守望者;不僅書畫俱精,更以教育與理論奠定中國畫現代轉型的基石,面對民族危亡與文化交錯的時代課題,潘天壽選擇以松石為象、殘荷為言,筆底不見戰爭的硝煙,卻字字句句都是民族精神的挺立。

筆墨的靈魂:剛柔並濟的藝術語言

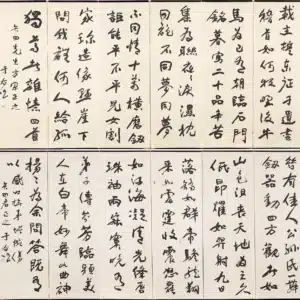

在這場特展中,我們特別聚焦他於抗戰與新中國時期的代表之作——一件風格獨具的金地屏風畫,這件作品分為左右雙幅,畫面由高低錯落的芭蕉葉、墨竹與紅梅交織而成,構築出一幅詩意盎然的冬令景象,翠鳥安棲其間,姿態靈動,彷彿一抹生機破靜而來,悄然成為整幅畫的視覺重心與靈魂所在。

此作尤為特殊之處,在於其筆墨與指畫的並用,潘天壽以傳統筆法施以「側鋒」「頓筆」等變化,搭配指擦、拍點等技藝,使畫面充滿節奏與張力,芭蕉葉筆勢剛健如斧劈,梅枝以枯筆與淡赭交融,既見剛勁骨架,也含柔婉韻味,整體肌理層層堆疊,尤其在金地留白的映襯下,更顯墨色厚重、氣象萬千。

畫作左幅的題跋,是潘天壽晚年書風的代表,筆意奔放中見沉著,書體融合篆、隸、草書之意,展現其「書畫同源」理念,亦與畫面相映成趣;題句「清格入品毫端」,深蘊畫家對書畫精神的理解——情感與人格融於筆墨之端,方能入品之列、臻於上乘;署贈對象為日本知名文化人物西園寺公一,亦見此作所懷之文化外交情誼。

文化的脊梁:堅守傳統與創新之間

在那個文化急遽轉型的年代,中國畫面臨西風東漸的衝擊與質疑,潘天壽堅持「民族的才是世界的」,以竹、梅為象徵,重申人格與風骨的價值,他不拘泥於傳統技法,反而將指畫融入,開啟媒材與感知上的創造性實驗,為中國畫拓展出新的形式與美學可能。

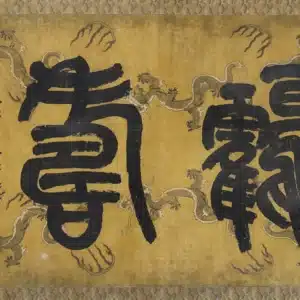

金地的使用,不僅是一種視覺華美的處理,也象徵著儒道佛思想的深層交融,畫中的留白與墨色構成虛實之間的對話,道出東方哲學中「無為而成」、「有無相生」的精神風貌,整件作品不只是裝飾性的呈現,更是一場筆墨、思想與歷史的共振。

正如潘天壽所言:「畫竹不是學文人,是從石濤、八大山人來的。」這幅屏風無疑體現了他對文人畫精神的現代表述,大畫幅、大氣勢、大格局,是他對時代回應的方式;而筆與指的融合、書與畫的合一,更是他個人風格的集中體現。

觀賞此畫,不僅是進入一位藝術家創作的世界,更是重新凝視文化記憶的一次深刻旅程,潘天壽以筆墨為骨,以精神為魂,將「藝術即文化」的信念落實於紙上,在這片金光之中,我們或許能感受到那份穿越時代的力量——堅毅而沉靜,如孤松立雪,峻石迎風,為後世留下文化的脊梁與筆墨的靈魂。 徐悲鴻(1895-1953)奔馬

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

藝術賞析:悲鴻墨骨與民族魂

這幅作於1944年的〈奔馬〉,是徐悲鴻藝術風格最成熟時期的代表,他融合西方寫實主義與中國筆墨精神,創造出獨一無二的「悲鴻馬」,駿馬四蹄騰空、頭頸高昂,以一種一往無前的姿態向前衝刺,其以酣暢淋漓的氣韻與精準有力的線描相結合,使馬既具備西洋畫的造型準確度,又不失中國寫意畫的筆墨神韻,這匹馬是人格化、時代化的精神圖騰,象徵著在民族危難之際,整個中華民族的不屈意志。

上款解讀:鐵血見證的時代共鳴

上款人「梧生將軍」即抗日名將吳奇偉(1902–1953),字梧生,曾歷任國民革命軍第四軍軍長、第十二集團軍總司令、廣東省政府主席及華南防衛總司令等要職,是華南地區重要的軍政實力派人物,為當時中國軍政舞台上極具代表性的將領之一。徐悲鴻將這幅充滿力量的〈奔馬〉贈予前線指揮官,是一次「文膽獻武將」之舉,是後方文化界對前線將士的最高致敬與聲援,這幅作品因此成為抗日戰爭時期民族精神的視覺象徵,它的筆墨間,浸透了戰爭的苦難與民族的不屈。 于非闇(1889-1959)四季花鳥屏

設色灑金紙本 1943年作 63x21.5cmx4

鑑藏印:榮寶齋珍藏

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

金地流光,花鳥傳情

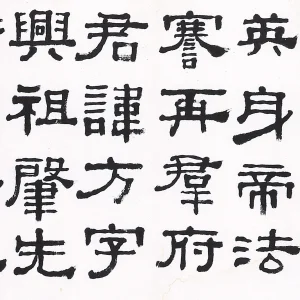

于非闇(1889-1959),原名照,字非闇,號梅邨,近現代著名工筆花鳥畫家,早年師從陳師曾,融匯宋元院體與文人筆意,並吸收西方寫生與設色技法,形成典雅清新的個人風格,是近代花鳥畫承古開新的代表人物。

〈四季花鳥屏〉完成於1943年,為于非闇五十四歲時的精心之作,此期正值于非闇個人藝術風格臻於圓熟、技法邁入化境的黃金時期,畫家擇金箋為底,以雙勾重彩之法,層層敷染細膩設色,將「春、夏、秋、冬」四時之景,凝鑄為四幅呼應自然節律的畫屏。四屏主題分別為:「春木鸚鵡」寓「迎春報喜」,「夏牡丹鸚哥」寓「比翼雙飛」,「秋桂花雀」喻「和合清節」,「冬荷翠鳥」象徵「清廉堅貞」,隨著四時遞嬗次第展開,全作節奏明暢、構圖精嚴,色彩溫潤雅致而不流於豔俗,四屏相映,宛若四闋無聲的詩章——春萌希望、夏綻繁盛、秋揚高潔、冬蘊沉靜——淋漓盡致地展現出于非闇以筆墨書寫四季流轉、心物交融的詩意境界。

此作既承宮廷繪畫之華貴氣象,亦蘊文人筆意之清逸靜氣,富麗中見幽雅,端莊中藏靈動,如此四條屏之構,已超越傳統花鳥畫的框架,開創出別具時代風華的藝術境界。于非闇以精湛筆法與高雅氣韻,奠定其於近現代中國藝術史上的重要地位,為藝壇所推崇,亦為後世所珍視。

藏印|榮寶齋珍藏

榮寶齋前身為「松竹齋」,創建於1672年(清康熙十一年),為中國最具代表性的書畫經營老字號之一,歷經三百餘年風華,榮寶齋不僅是書畫經營場所,更是深具影響力的文化品牌,見證了近現代中國藝術的發展與流傳,此作四屏每幅右下方裱褙處皆可見榮寶齋鑑藏印,印記端正清晰,為其流傳有序與權威收藏之重要證明。

齊白石(1864-1957)燈下蛾影圖;李苦禪題

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

簡約筆墨中的深邃意境

齊白石以深厚的筆墨功力與獨具慧眼的象徵視角,將生活中細微之物昇華為蘊涵哲理的藝術意象,在他浩瀚的創作題材中,燭火與飛蛾的主題雖屬少見,卻堪稱其晚年藝術語彙中意蘊深遠的代表之作,《燈下蛾影圖》正是此類象徵性創作的典範,筆墨簡潔,意境深幽,餘韻無窮。

畫中僅見一盞孤燈、一隻撲火的飛蛾,兩者構成動靜交融、虛實相生的畫面,這看似尋常的組合,實則蘊含深刻哲思:既寓人性對光明的追尋,也映照人生面對宿命的掙扎,折射出齊白石「以小見大、以拙寓智」的藝術觀。

構圖極盡簡約:燈臺以濃墨重筆勾勒,穩重而沉著;火焰僅以一抹朱紅點染,成為畫面與精神的雙重焦點;飛蛾則以淡墨勾描,姿態輕靈,如正迎光而舞。黑、紅、白三色對比鮮明,留白之處虛實開闊,使畫面在靜謐之中孕育張力,齊白石以最簡省的筆墨語言,營造最豐富的精神內涵,充分體現其晚年「妙在似與不似之間」的美學追求。

李苦禪題跋的禪意詮釋

畫幅上方有齊白石弟子李苦禪所題一跋:「燈明晝而如木解昧處,此白石老人畫憶於目前濃然。禪敬題。」此語簡意遠,富含禪機,為畫意增添哲學深度。

「燈明晝而如木解昧處」,語涉光明能破除迷障之意,將畫中燈火之光比擬為洞照幽暗的智慧之燈,如木之理節分明,無所罣礙,象徵本畫具有開悟破妄之力,與禪宗「明心見性」之旨相契,「畫憶於目前濃然」則為對白石筆意的由衷讚賞,「濃然」不僅指墨色酣暢、筆勢雄渾,更是情感充沛、意境雋永之寫照。

此題跋不僅為畫作賦予深層哲理詮釋,更是齊白石與李苦禪之間師徒情誼與精神對話的具體展現,畫以形傳神,跋以文釋心,二者相映生輝,共同建構出一幅藝術與禪理交融的心靈圖景。

師徒精神與詩書畫印的融合

此作於章法佈局亦極見匠心,畫右題款下鈐「木人」「白石翁」二印,下方飛蛾之側再加「寄萍堂」壓角印,三印一線,構成由上而下的視覺節奏,既呼應畫面焦點,又增添層次之感;左側李苦禪跋語旁則鈐有「李」字白文印,與右方諸印遙相對話,平衡畫面布局。

印章大小錯落、紅墨交錯,不僅增添裝飾美感,更巧妙調控畫面節奏與氣韻。齊白石長於篆刻,擅將印章與構圖融合為一,使本作實現詩、書、畫、印「四絕合一」的藝術理想,每一枚印章不只是畫面的裝點,更是意境的延伸與神采的提點。

結語:超越物象的精神意蘊

《燈下蛾影圖》雖題材細微,然寓意深遠,齊白石以一燈一蛾,寄託對人生、命運與光明的思索;李苦禪則以一跋一語,道出畫中禪機與詩意,兩人一畫一文、一師一徒,共築出藝術與精神相通的橋梁,使此作超越具象描繪,成為中國近現代繪畫中難得兼具形式美與思想深度的經典之作。