出品總覽

于右任(1879-1964)〈有田無樹〉魏碑書法對聯

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

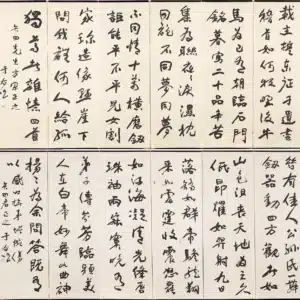

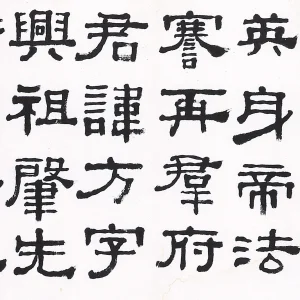

藝術賞析:魏碑風骨與亂世祈願

此聯為于右任早期魏碑書風之代表,筆墨間凝鑄金石氣韻,於抗戰烽火中更顯精神力量,筆畫如刀劈斧鑿,起落收放之間盡顯斬釘截鐵之勢,成為民族堅韌意志的具象化表達,書於雲龍紋黃臘箋上,在物資匱乏的戰爭年代尤顯珍稀,聯文「有田皆種玉,無樹不開花」,以浪漫筆觸勾勒理想盛世的圖景,寄託著對戰亂中國土重建的深切期許,也展現了人們對和平與繁榮的殷切嚮往。

上款解讀:文武精神的時代共鳴

上款人「辭修先生」,即陸軍一級上將、抗日名將陳誠(1898-1965),爾後擔任中華民國副總統。此聯是後方文壇與前方戰場的精神共鳴,其剛正雄渾的書風,既是于右任作為監察院長的身份寫照,亦暗合受贈者作為軍人的鐵血氣質,它見證了二人歷經烽火與時代劇變的共同理想與未竟之憾,承載了一代人在歷史洪流中的悲壯與蒼涼。 汪兆銘(1883-1944)〈只知有國〉書法條幅

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

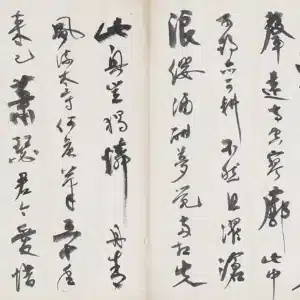

藝術賞析:行草筆墨中的慷慨與糾結

此作以行草體書就,筆法流暢勁健,在轉折處兼具方折勁力與圓轉牽絲,體現了書寫者嫻熟的技巧,然而,細觀可見頓挫與飛白,暴露了筆力遒勁之外的一絲掙紮與緊繃,彷彿是書寫者內心世界的無意識流露,字的結體修長挺拔,風骨嶙峋,恰如汪兆銘本人留給世人的文人政治家形象。

上款解讀:充滿矛盾的歷史證物

上款人「雨山長尾甲」(1864-1942),為日本近代著名漢學家與書法研究者,號「雨山」,一生潛心研習中國經史與碑帖書法,並與中日書畫名家往來密切,是推動兩國藝術文化交流的重要學者與收藏家之一。當汪兆銘以極富表現力的行草書寫「只知有國,不知有身」時,這不僅是一句政治宣示,更像是一種對自身抉擇的強烈辯白與心理構築,在烽火連天的 1940 年代,他將此作贈予日本漢學家「雨山長尾甲先生」,此舉在歷史的審視下顯得格外蒼白,也更加凸顯其時代處境的複雜與矛盾。這幅作品,既是那個撕裂年代的特殊印記,也見證了個人氣節與民族大義之間的深層糾葛,成為歷史與書法交織下無可迴避的沉重見證。 溥儒(1896-1963)招財進寶

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

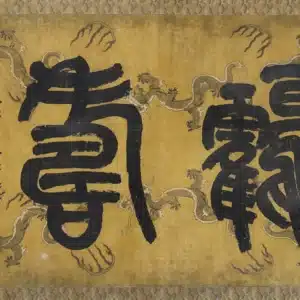

福自筆生,寶從心來——溥儒《招財進寶》的文人雅趣與收藏價值

《招財進寶》為溥儒於1956年創作的設色紙本小品,尺寸27.5×14 cm,作品以傳統吉祥語為題,構圖凝練嚴謹,筆意細膩而精緻,兼具文人書卷氣與民間祥瑞意涵,溥儒以細筆勾勒財神形象,線條圓潤流暢,設色沉靜典雅,將民俗題材提煉為文人畫的清雅格局,人物神態祥和而不落俗套,筆墨間滲透出儒雅之氣,展現他以文人筆墨融通世俗信仰的獨到視野,畫中所呈現者,不僅是招財之象,更是一種「以道致富、修德養心」的文化理想,寄寓溥儒將福德與修身並重的儒家精神。

兼論長流本與佳士得拍品之對照與藝術史意義

相較於佳士得2017年拍售的《增福財神象》(設色紙本 61×20 cm,成交價 HK$2,375,000),兩作雖同以財神為題,表現語彙卻風格迥異:佳士得拍品為稍大立軸,人物形象宏偉莊嚴,氣象端凝;長流藏本則精巧清雅,筆韻含蓄悠遠,適於案頭靜賞,前者重在儀典之勢與富貴之相,後者則以靜穆文雅取勝,顯現溥儒於同一題材中靈活轉換的筆墨語言與心境深度。

溥儒精於山水、人物,亦擅花卉、翎毛、走獸與草蟲,吉祥題材之作傳世極為少見,《招財進寶》堪稱其「以小見大」的代表,既展現他將文人筆墨拓展至民間信仰題材的創作包容性,也補足學界對其「吉祥人物」系列的研究空白,此作在藝術史與收藏層面皆具獨特價值——不僅是文人精神與民間信仰交融的見證,更為溥儒晚年筆墨中溫潤從容、寄德於藝的典範之作,體現他以筆為道、以畫修心的藝術哲學。