廖繼春(1902-1976)瓶花

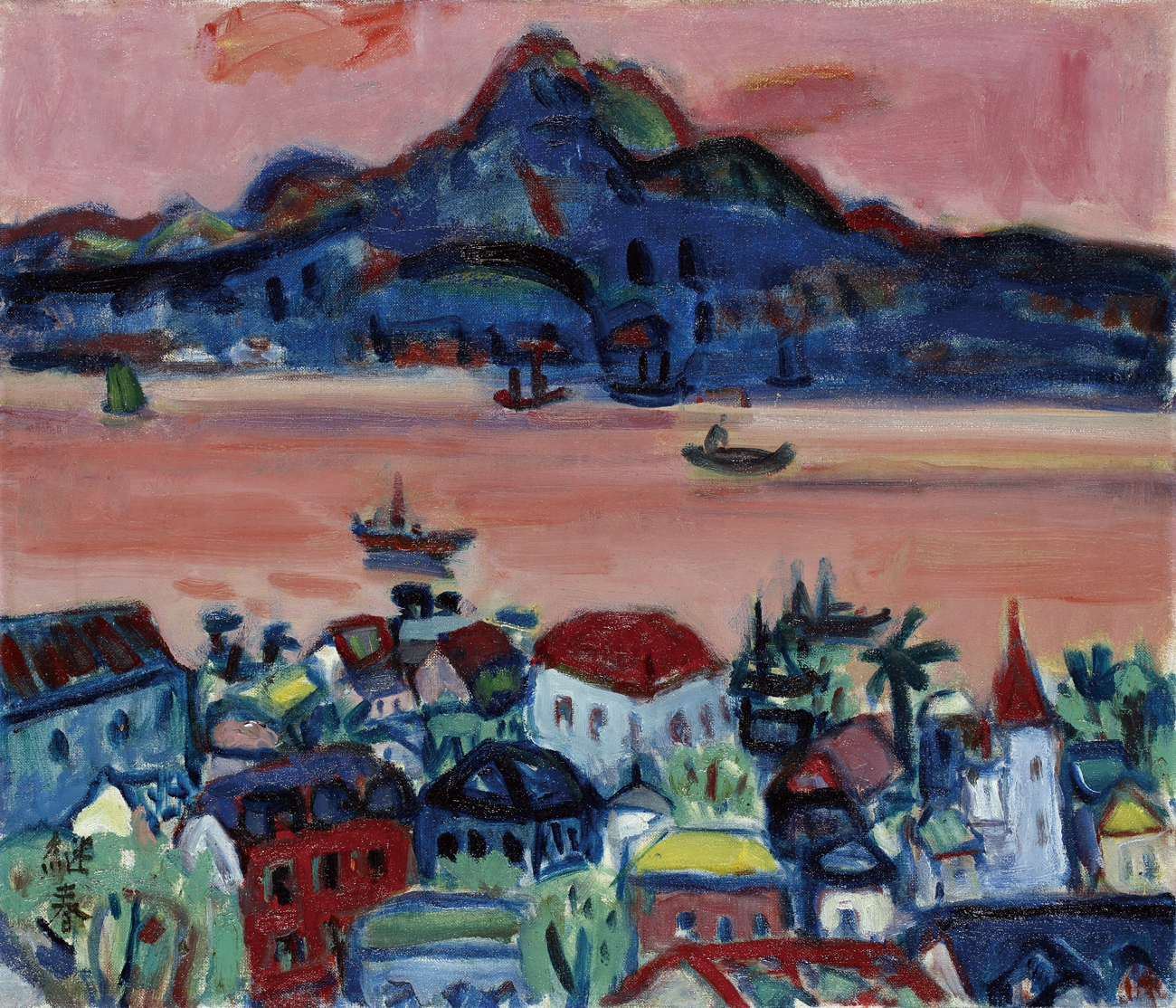

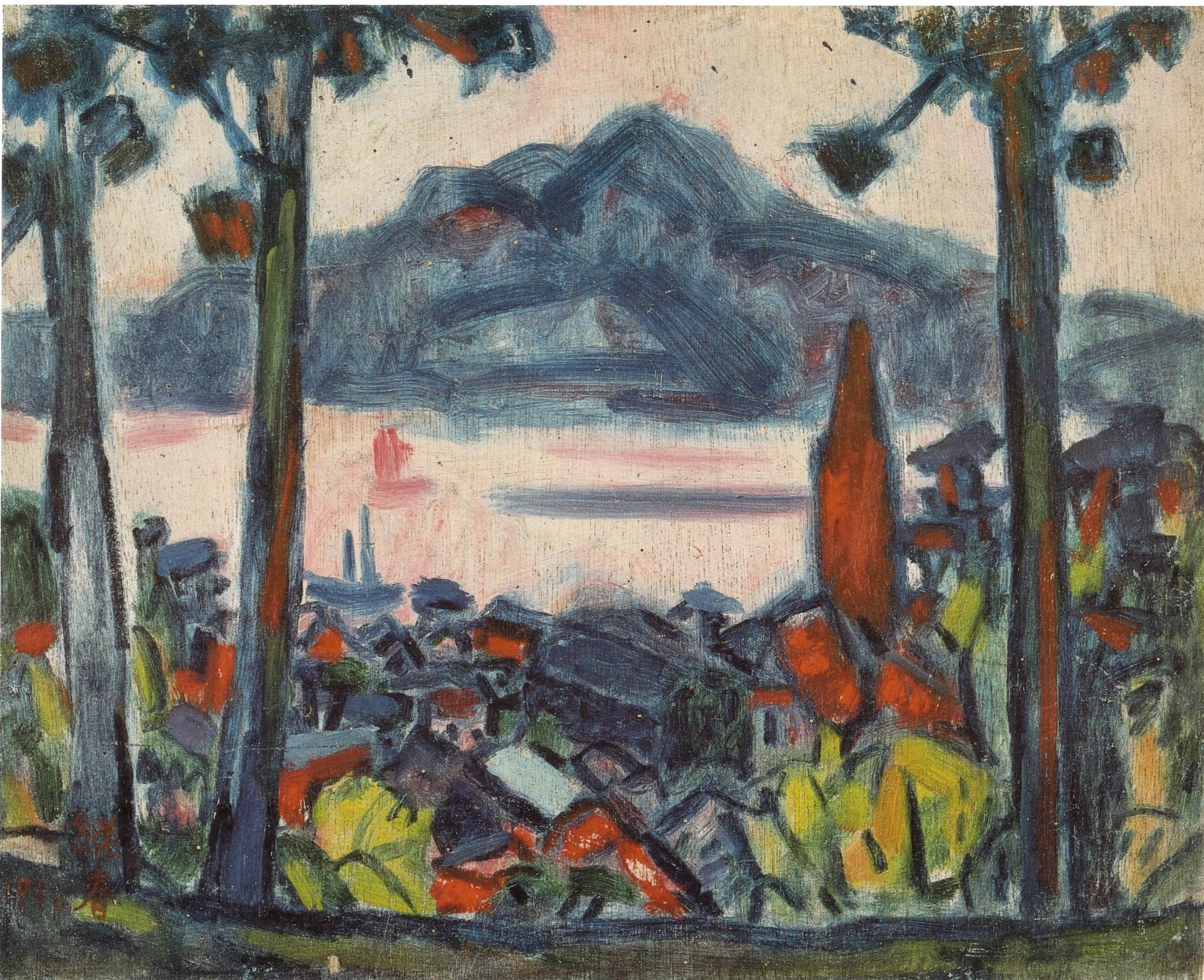

廖繼春(1902-1976)威尼斯

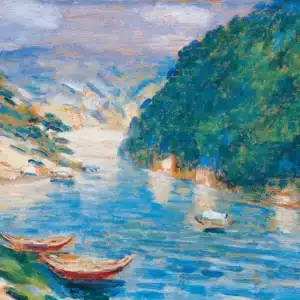

廖繼春(1902-1976)碧潭風光

廖繼春(1902-1976)瓶花

作品賞析

廖繼春風格多變,是台灣前輩畫家當中鮮少不斷求新求變,從堅實的古典風格不斷挑戰自我,蛻變到抽象畫風的畫家。早期風格厚實凝重,善於捕捉光影下的事物;晚期則色彩淨化,眼前事物彷彿籠罩在一層萬花筒當中一樣,燦爛多彩,生機勃勃。

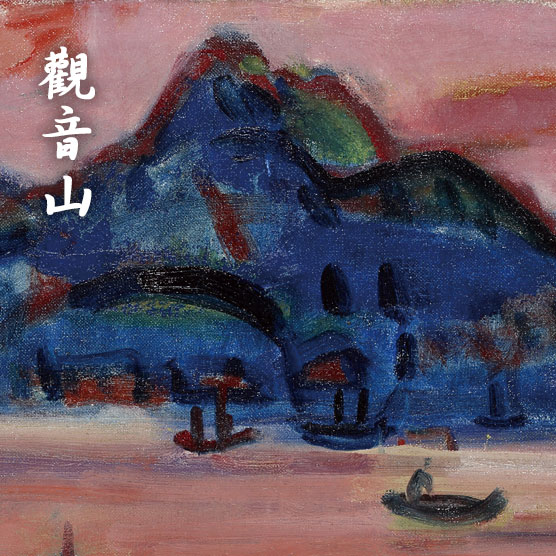

對台灣前輩畫家而言,淡水河畔觀音山如同塞尚避居南法孜孜不倦捕捉當地聖維克多利亞山脈一般,那是畫家心目中的聖山,容顏百態,四季不同,早晚各異,總令人流連不已,百看不厭。許多前輩畫家來到這裡眺望碧綠山脈與蕩漾水光。然而,每位畫家筆下的這座聖山風格截然不同,各有各的風情。廖繼春的觀音山容顏,就像是那明鏡波光前的七彩琉璃,充滿無窮想望與喜悅。

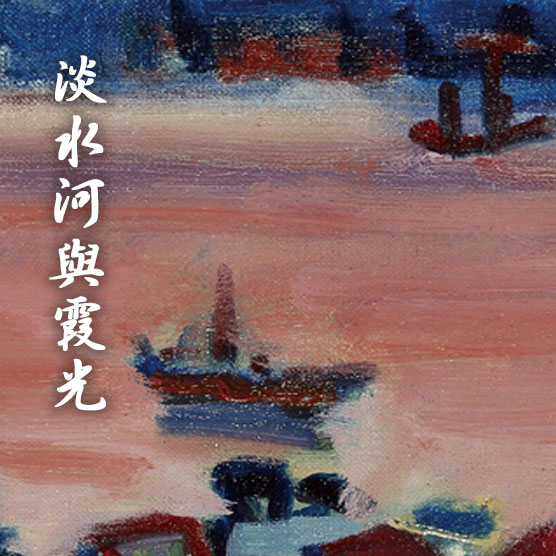

淡水夕照是現代台灣人的浪漫印象,漁人碼頭行人如織,晚霞落日,波光點點,好不動人。從歷史發展脈絡而言,淡水作為港口,乃是台灣近代文明輸入港,我們可以想像外國人乘船入港時,兩岸山脈迥異,連綿不絕的大屯山與孤峰壟起的觀音山,一宏偉一秀美,山河委佗,好不讓人讚嘆不已。

淡水名勝躍登文獻,最初為康熙三十五年(1696)〈台灣府志〉的「淡水廳四景」,到了同治年間編修〈淡水廳志〉時,增列為「淡水八景」,淡水河口、紅毛城、大屯山、觀音山、關渡、劍潭、蘆洲、汐止等一一浮上名單。顯然淡水是行政區之名稱,並非今天指的是實質河川或者一河周遭地區,清朝的淡水專指行政區域,其管轄範圍不斷調整,轄區最大時,一度將苗栗以北的北台灣地區盡劃入淡水廳。

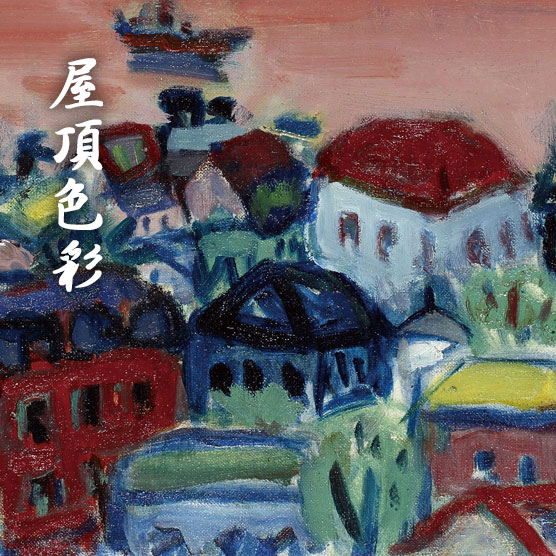

今天的淡水乃指清朝咸豐八年(1858)天津條約開港的淡水港。淡水港一度與安平、鹿港並稱台灣三大商港。西洋近代文化隨著貿易源源不斷由淡水進入台灣北部。於是淡水河東岸建起許多西洋式建築,尖塔、拱門、陽台,漢人建築與西洋建築物櫛比鱗次,新舊雜陳、東西互通,如同上演一部時代劇一樣,訴說著文明撞擊時的驚嘆、歡樂與哀愁。這裡的建築物,錯落有致,造型各異,引人許多遐想,不只廖繼春,陳澄波也留下一些精彩作品。清代黃敬〈坌嶺吐霧〉留有詩歌,「坌嶺為何高插天,朝朝吐霧與相連;橫來海氣千尋白,接得岩雲一派鮮;林里蒼茫藏虎豹,谷中呼吸隱神仙;莫嫌勝景層層鎖,剪破春風在眼前。」坌嶺指的就是觀音山,清代大龍峒舉人陳維英詩歌簡潔易懂,「坌嶺微茫八里間,連朝吐霧罩鴉鬟,此中定有深藏貌,未許分明見一斑。」因為東北季風吹入淡水河口,觀音山阻絕氣流,降為水氣,狀如吐霧。觀音山地形複雜,地勢陡峭,初名八里坌山,相較於淡水河右側的溼地與平原,觀音山孤傲壟起於西側,正好與波光粼粼的淡水河相互輝映,朝如明淨淡妝,中午則涼風徐徐,一入傍晚落日餘暉,漁舟唱晚,歌詠大地一天的辛勞,霞光萬丈,瞬間天幕低垂,頓然使人心生歲月悠悠,人生幾何之嘆。

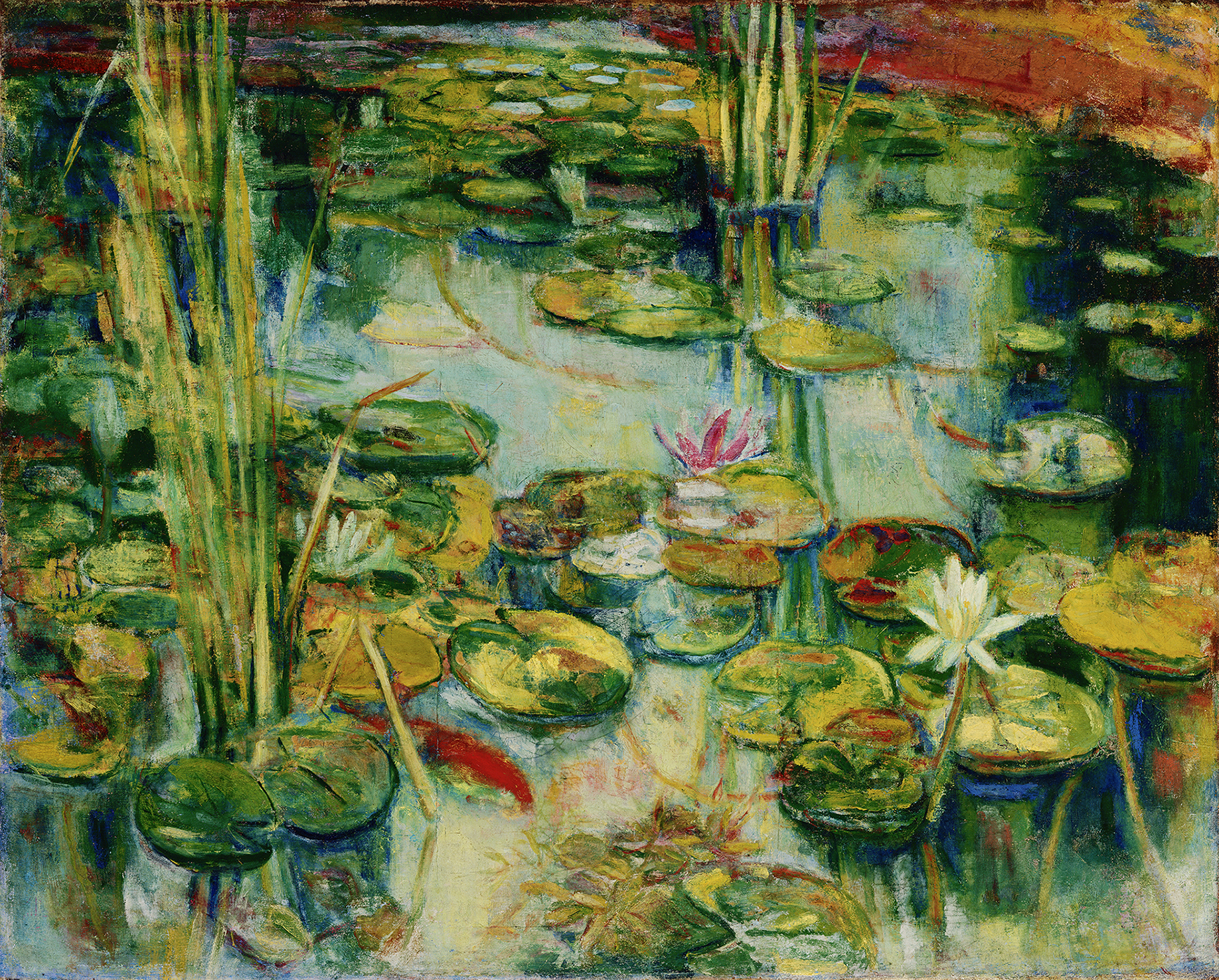

廖繼春〈蓮花〉臺北市立美術館藏

淡水與觀音山是最近台北城的郊外風光,饒富山川與河水之勝,畫家絡繹於途。1947年廖繼春北上台北,任教於現在國立台灣師範大學美術系,從這段時期開始,更有機會親近北台灣的大自然。於是,他從對於庭院、池塘、蓮池等眼前易於親近的景觀,將眼神轉移到宏偉的大自然與人文世界。觀音山為他帶來轉折的重要契機。一般人認為啟發廖繼春創作抽象畫的是他在1962年受邀前往美國考察,那場美國之行的西方現代抽象繪畫思潮給他巨大衝擊。其實不然,我們從1940年代他在蓮花池的表現上已經看到七彩的光影跌宕不已,抽象性筆調早已蘊含其間。

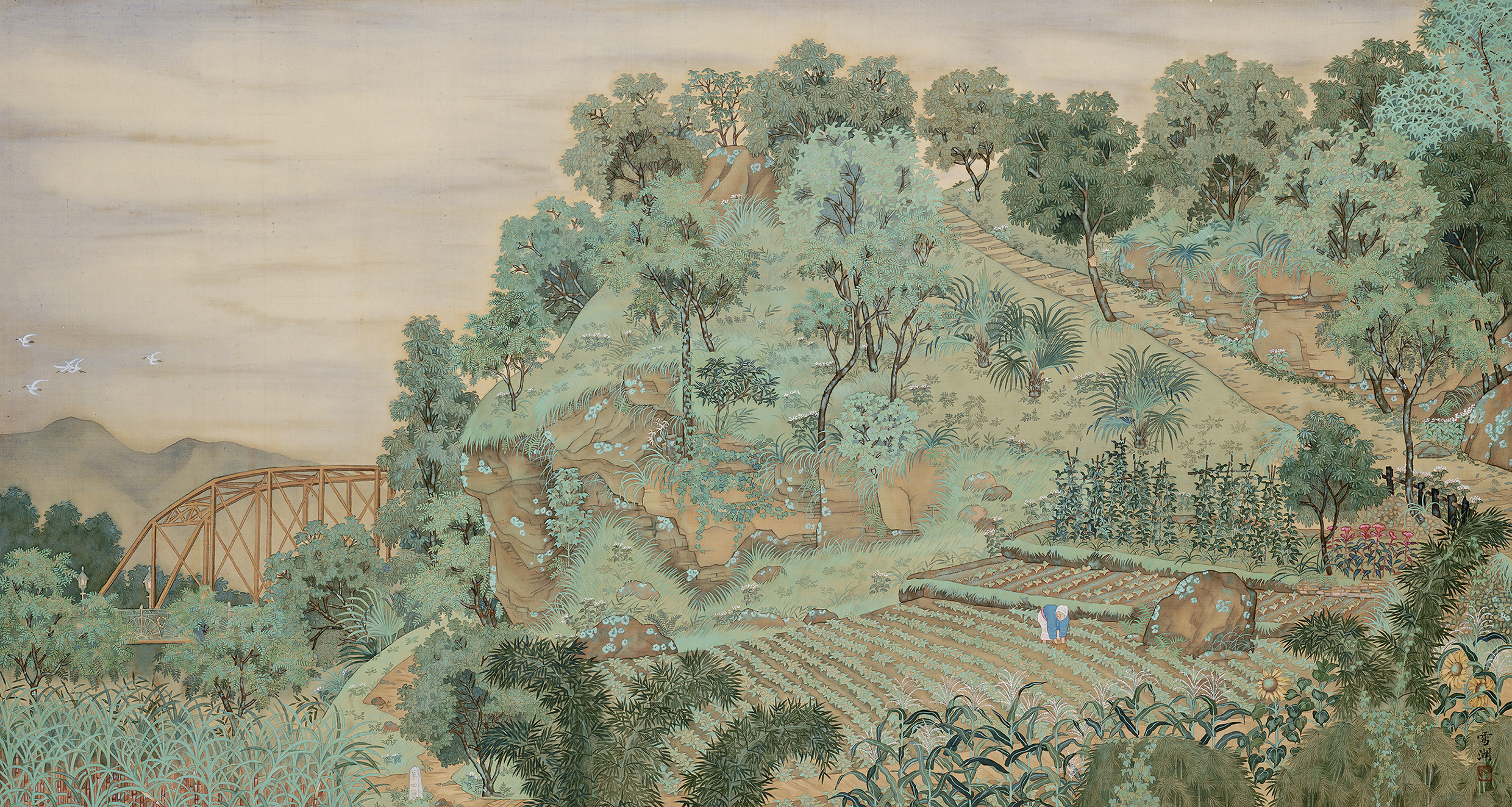

現今我們可以看到他在1956年已經有觀音山作品問世。他將觀音山畫成寶藍色,淡水的建築物好像被七彩藍色線條所框住的景泰藍瓷瓶,精美動人。這件作品更是大膽使用間色,如夢似幻,宛如童話世界。廖繼春將畫面分為三等份,前方是淡水建築,中景則是淡水河,後方則是藍色調的觀音山。如果我們仔細分析這幅作品,可以發現畫面前景由各式各樣的屋頂組成,這些屋頂因為坐落方位不同,造型各殊,構成有趣的組成。廖繼春並沒有採用傳統的透視法,而是某種近乎鳥瞰與游動的視點,使得這些對象從古典主義的客觀變成濃烈的主觀主義,讓觀賞者可以趣味地看待這些近乎童話世界的屋頂。屋頂色彩繽紛,閃爍著七彩琉璃般,絢爛動人,其實色系十分單純,紅色、藍色以及黃色之外,還有一種他從青年時期開始就十分喜歡使用的石綠。前三種色彩是彩虹七色中的三種,石綠則是水墨畫當中所慣用的色彩,可以在墨色與低明度的水墨顏料當中產生醒目的效果。日本顏彩畫當中往往大量使用,1928.年郭雪湖的〈圓山附近〉上面,採用大量石綠表現蓊鬱蒼翠的樹木、嫩綠的大自然,因為石綠使得畫家充滿生機。廖繼春作品中的石綠不只讓畫面充滿生機,也使得艷麗的色彩趨向穩定。素來廖繼春被視為色彩魔術師,的確單就前景的屋頂色彩就已經讓人讚嘆不已。

觀音山是主題,同時也是背景,廖繼春心目中的聖山構圖十分單純而簡潔,只有藍色以及紅色,古人詩歌提到的吐霧,在廖繼春筆下採用西方人所不慣常使用的留白效果。留白是東方水墨特有美學,留白與藍色一輕一重,一虛一實,宛如五線譜上的音符一般,演奏出色彩的節奏感。淡水河與霞光更是特別,廖繼春採用赬(ㄔㄥ)霞這種間色塗抹而成,於是乎前景與背景因為赬(ㄔㄥ)霞色調產生了調和感。

對於廖繼春而言,大自然是那麼強烈地受到陽光所啟發,跳動著如夢似幻的節奏感,因此每一個對象與對象之間彼此產生相互融會的效果。他的筆觸節制而短促,斷續之間充滿著空氣的流動感。這件淡水觀音山作品應該是廖繼春嘗試邁向抽象繪畫當中值得我們細細品味的精彩佳作。