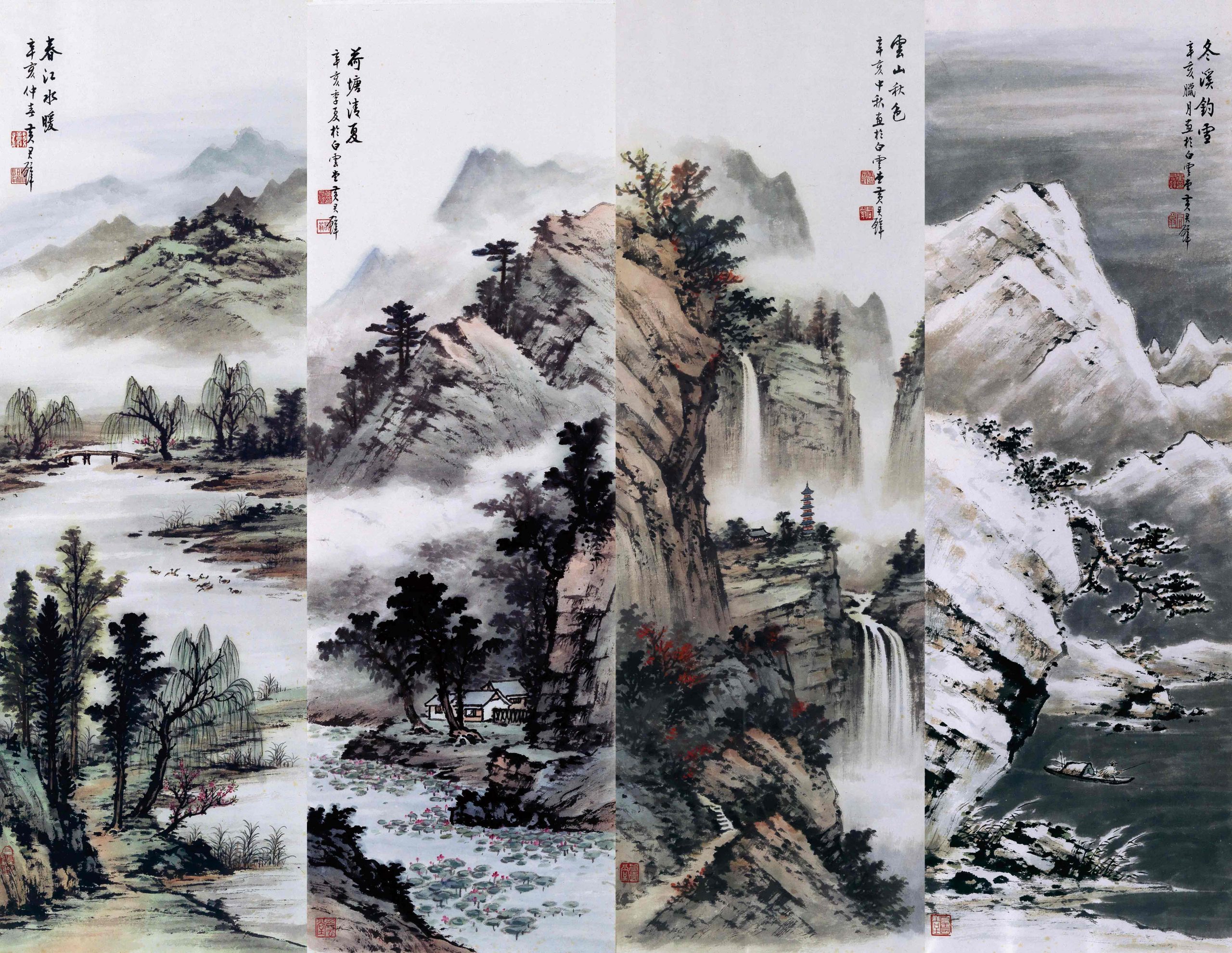

長流寶笈〈四季山水〉品畫論

評介撰文 / 國立臺灣藝術大學榮譽教授 黃光男

黃君璧(1898-1991)林壑秋色

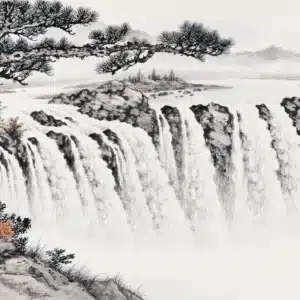

黃君璧(1898-1991)衣瓜索大瀑布

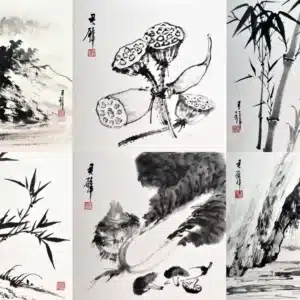

黃君璧(1898-1991)芭蕉與菊

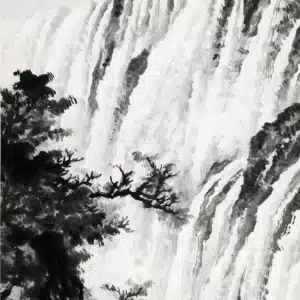

黃君璧(1898-1991)一天涼露滿衣襟

作品賞析

君璧教授是我的老師,也是我在中國繪畫創作過程中,影響我諸多的教授。

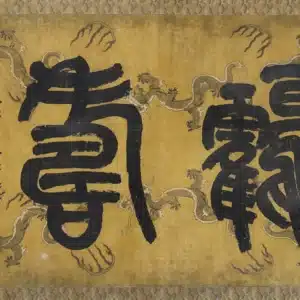

被藝壇尊稱為君翁的黃教授,原名允瑄,字君璧,號君翁。1898年出生於廣東南海縣首府廣州市,卒於1991年,享年95歲。

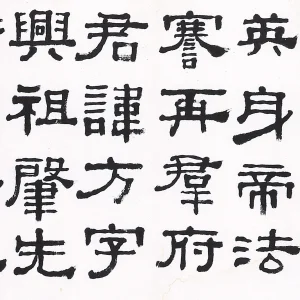

他是渡海來台頗具盛名的繪畫宗師,與張大千、溥心畬、傅狷夫等名家齊為政府遷台後,以中國繪畫藝術行政教育的大家。

在傳統文化中有深厚的美學修養,又得在新時代、新視覺的時代風尚中,對於物象開啟新視覺的時代畫家。除了在台灣師範大學終身倡導國畫教學外,亦代表政府出國宣導中國繪畫美學的歷程、文化傳播與國畫新面貌,受到國際藝壇的肯定與推崇。

黃君璧(1898-1991)萬馬奔騰

黃君璧(1898-1991)山水嘉蔬冊頁(十開)

黃君璧(1898-1991)武陵溪畔

他之所以有與天同慶的功績,是因為他在繪畫美學的新契機,將他在創作原有的中國文化內涵為底蘊,發揮了淋漓盡致,更在現實世界中,敏感而真切的體悟時空變易後的社會價值觀念。兩者之間有新的看法,並實踐古人常提示的「六法」中,如氣韻生動等等的現實化,又有讀萬卷書,行萬里路的實踐精神。

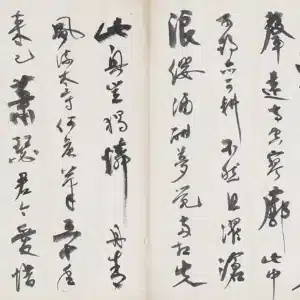

「君璧先生一輩子,登華山、遊雁蕩於腳下,在大塔山看雲,中非、南北美洲觀瀑,將中國繪畫的精華內涵溶於筆端。」李霖燦教授如是說。此為明確了解君翁的審美眼界與創作的氣勢。

或者我們欣賞他的作品,除了有跡可循,了解每一幅名作的創作來歷,包括他引用古人的某一經驗,充實繪畫內容;也可看到默記世界名山大川的現實鏡頭,竟然能移入他的國畫表現的意象裡。不論是山水畫、花鳥畫、或氣吞山河的獅子王等等現場寫生的場景,君翁無一不有更為切心的美感表現。這種「師古人不如師造化,師造化不如師心源」(范寬)的體驗,是大師胸襟的廣闊,以及繪畫美學的締造者,在二十世紀中革新,時代與現實的融合。君璧教授的國畫創作,實際上是引領東方美學與中國繪畫的原真精神,以及傳承文化內涵,講究承先啟後的實踐者。

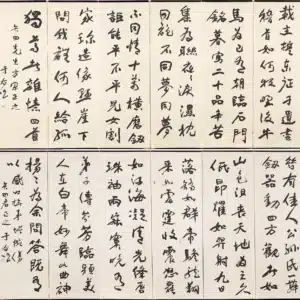

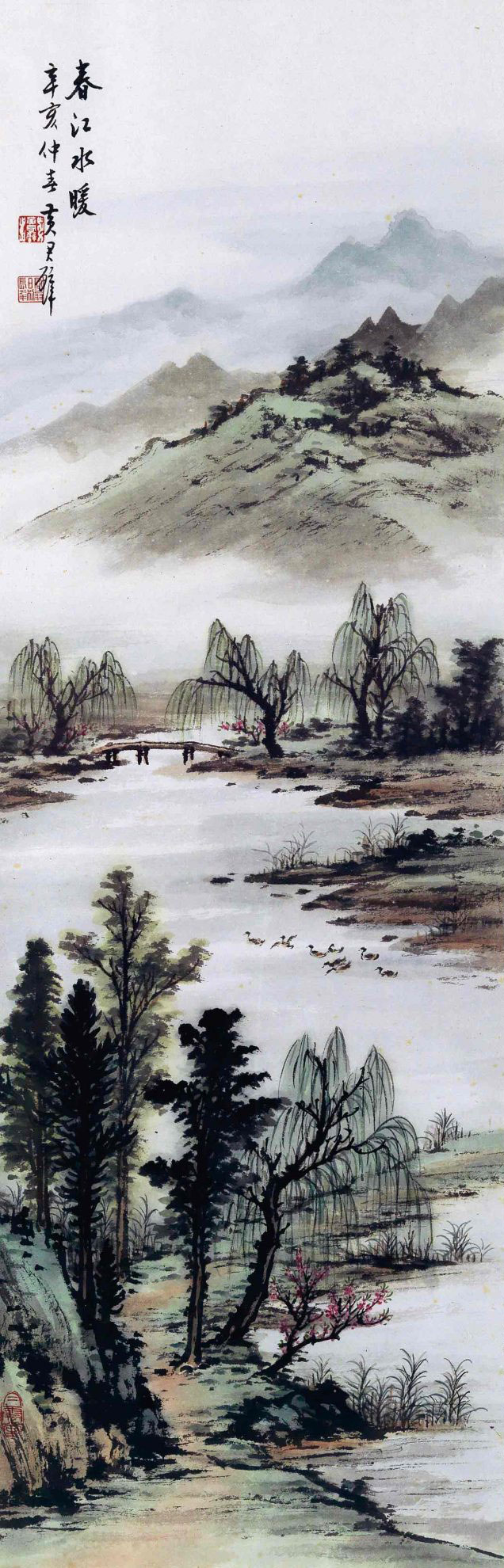

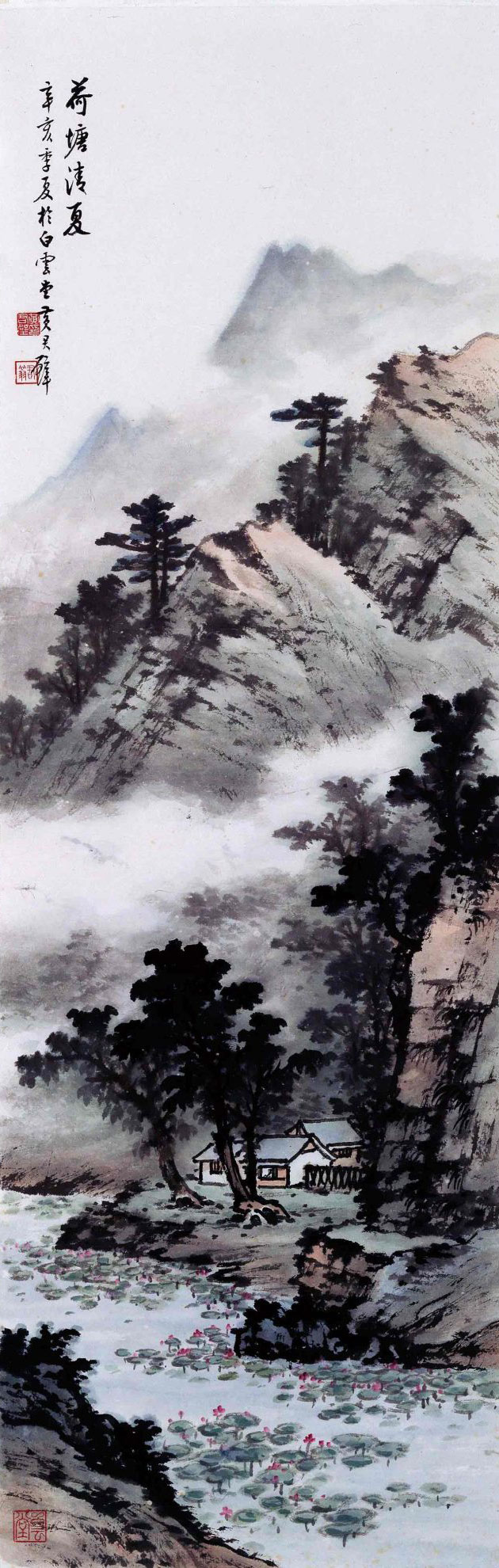

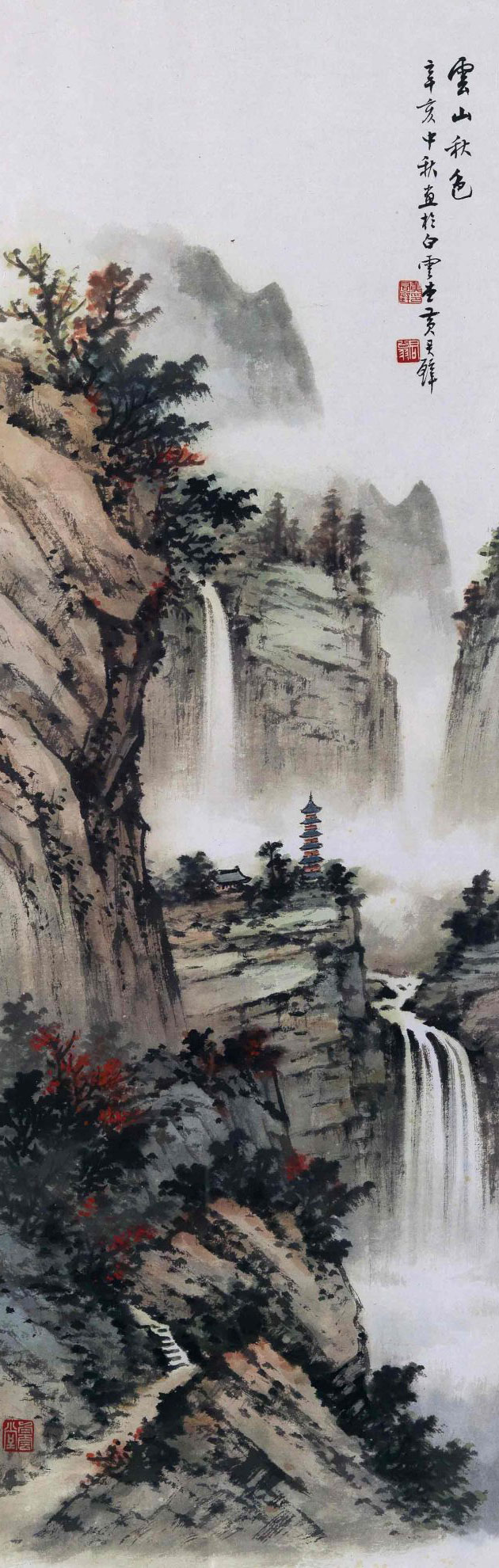

茲今以他1971年所作的〈四季山水〉圖象為例,進一步賞析名師名畫所表現的美感造境。

四季風景有其季節特徵,雖然在寶島的環境或有變易,但均可從四季感受其色澤與氣溫,其中以山水風情互有點染的顏色或景物的枯榮者,仍然可從中理解繪畫景象所依持的視覺特徵,正如古人說的:「春山豔冶而如笑,夏山蒼翠而如滴,秋山明淨而如妝,冬山慘淡而如睡」(林泉高致)。

那麼,以此為本,君翁的四季四景的特色就有更綿密的品賞了。

此畫「山以虛而受,水以實而流」,厚層的白雪在幽暗的冬日中,是靜中之動,是隱中之情,山水畫的文化溫度則在「外師造化,中得心源」之中。