作品賞析

在二十世紀中國繪畫改革浪潮中,林風眠是同時在「學習西法」與「汲古潤今」的兩大方向上,都做出超越性表現的一位傑出藝術家,卻也是在「文化大革命」的歷史悲劇中遭受最大磨難與挫折的一位犧牲者。 在中國清末民初大批前往歐洲學習的美術留學生當中,林風眠是最早能掌握西方藝術新潮、並將光、影元素引進傳統繪畫中的一位創作者;同時,在充滿當代藝術造型的純粹畫面中,又能充份理解中國傳統繪畫精神、保持東方墨韻與線條魅力的一位藝壇導師。這在他主持杭州國立藝術院初期,始終堅持東西繪畫不分系的主張,既可獲得充份證明;而在其一生創作中,更以濃墨重彩的山水畫具體實踐他的繪畫主張。

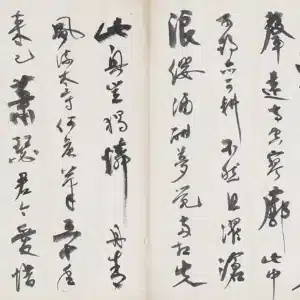

1900年出生廣東梅縣山區一個石匠家庭的林風眠,在他18歲以「勤工儉學」前往法國留學前,已接觸家鄉先賢嶺南畫派的作品,並接受了他們革新精神的感染。法國巴黎留學的七年間,從第戎美術學院到巴黎高級美術學院,並入選法國秋季沙龍,林風眠始終未忘自己的民族文化傳統,除了在努力學習西畫的同時,也擠出一定時間來研究中國繪畫;甚至經常帶著紙、筆和麵包,前往東方博物館或陶瓷博物館去進行臨摹、學習。

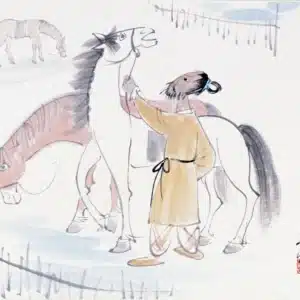

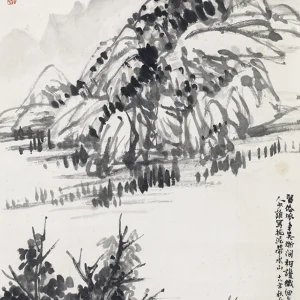

潘天壽(1897-1971)溪旁幽居

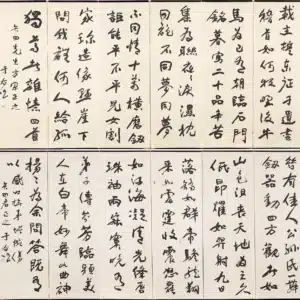

1925年,林風眠自歐返國,在當時教育部長蔡元培的推薦下,出任北平藝專校長,兼教務長及西畫系主任,並發表〈東西藝術之前途〉一文。兩年後(1927),則受命前往杭州創辦國立藝術院(後改名杭州藝專,今中國美術學院)。這是他實踐建構當代中國繪畫典範的重要基地,從課程的設計到教授的聘請,都能依他的理想進行,中西繪畫的不分系,就是此時的主張。但所有的學生,都需修習水墨繪畫;他還特地從上海請來潘天壽,做為「中國畫導師」。

1937年,抗戰爆發,他帶領學生內遷,並與北平藝專合併,改稱「國立藝專」,廢校長制為委員制,他任主任委員,但旋因校內教師鬥爭,被迫辭職。

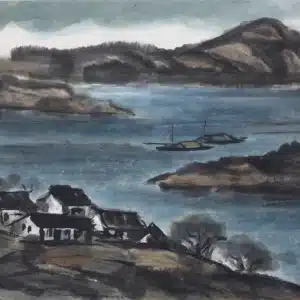

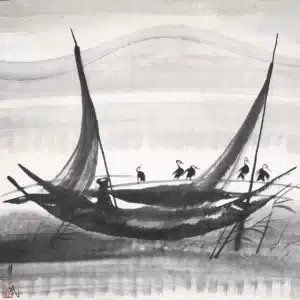

不過這個因戰爭而轉往內地的歷史因緣,顯然也改變了林風眠創作的風格。首先因戰亂阻斷了歐洲油畫顏料的進口和取得,林風眠也和許多藝術家一樣,創作的媒材,重新以水墨為主軸;其次,因轉往大西南地區,許多古代的文明傳統,包括:漢畫像磚、民間瓷器,更重要的是大江大水的奇麗風景和農漁民生活,都成了他創作的養分。

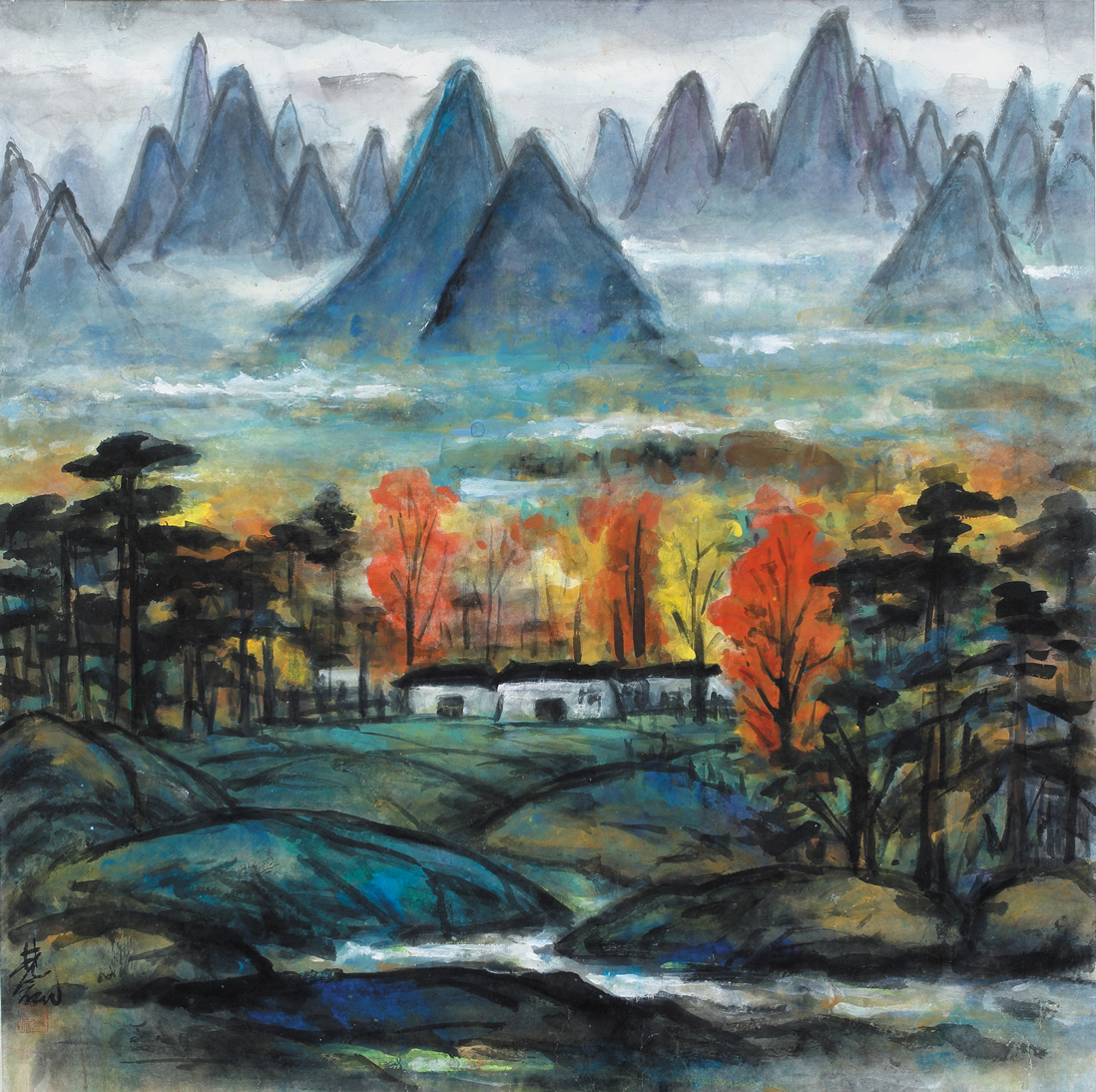

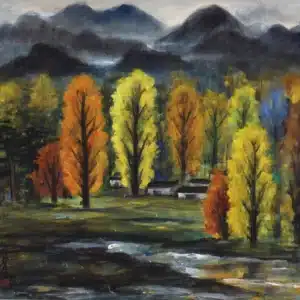

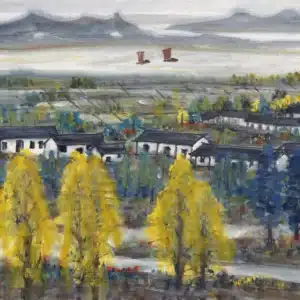

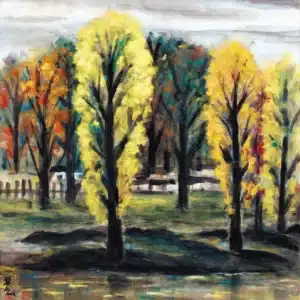

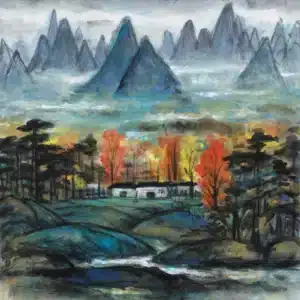

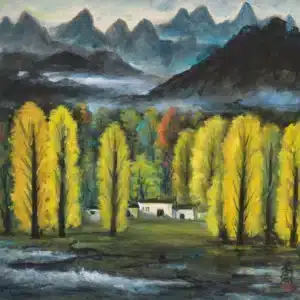

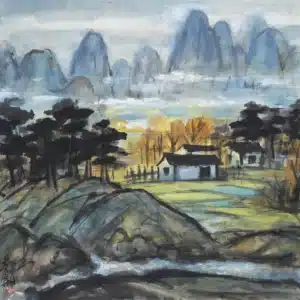

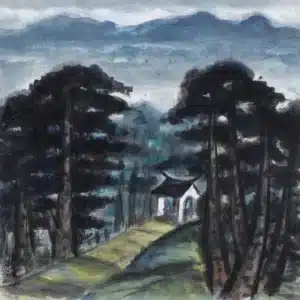

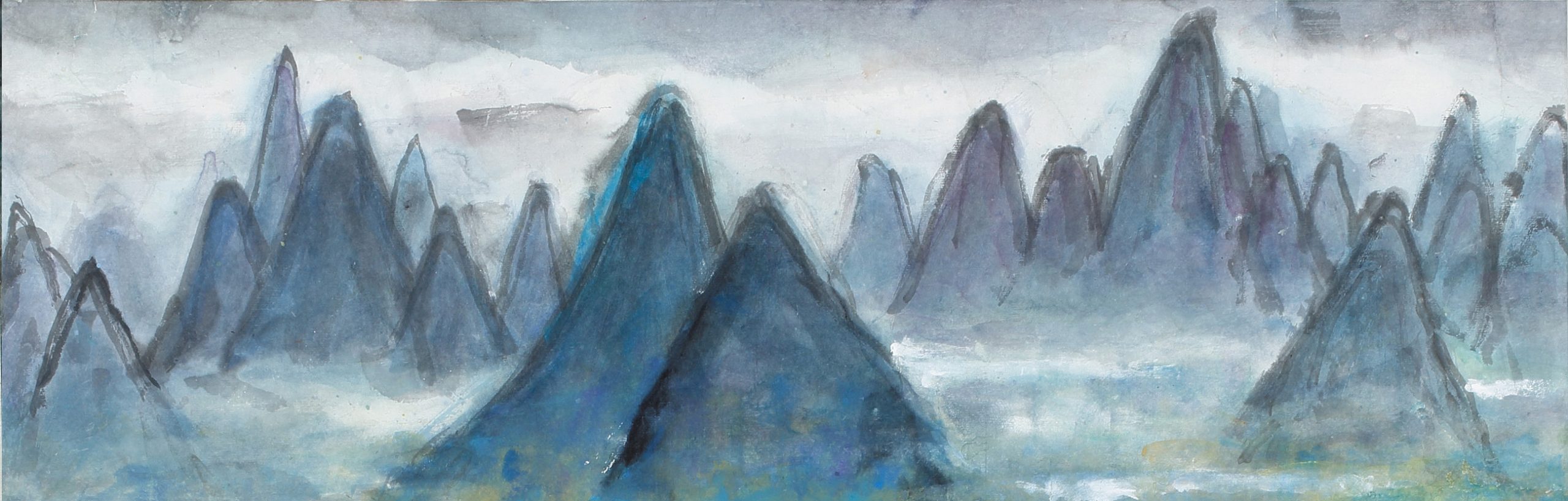

其中以濃墨重彩構成的墨彩山水,更是他融和中西繪畫最典型的畫作。目前可見的這類作品,也以1940年代為最早。

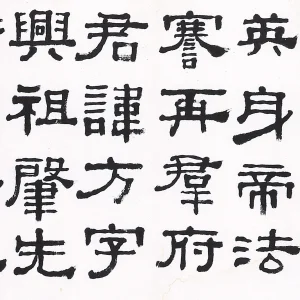

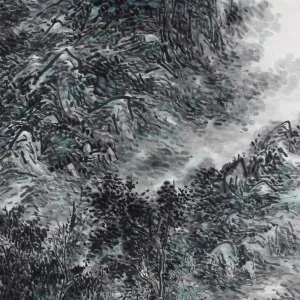

顛覆傳統山水以短線為造型元素的皴法筆觸,林風眠改採長線條的表現手法,就如同未註年代、今藏台北長流美術館的〈遠山秋林〉中的遠山及近坡,都是以長線勾勒來表現。其次,是正方形構圖的定型。在40年代之前,林風眠畫作的尺幅,經常以直幅或橫幅的尺寸為主;但40年代之後,則以正方形為主要尺幅。這在中國以往繪畫傳統中是較為少見的例子,且在現實創作的過程中,也是難度較高的構成,一不小心,即容易淪為呆板。

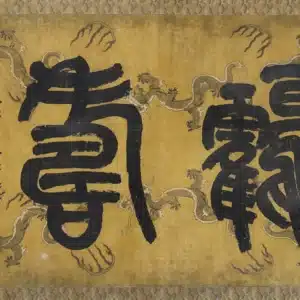

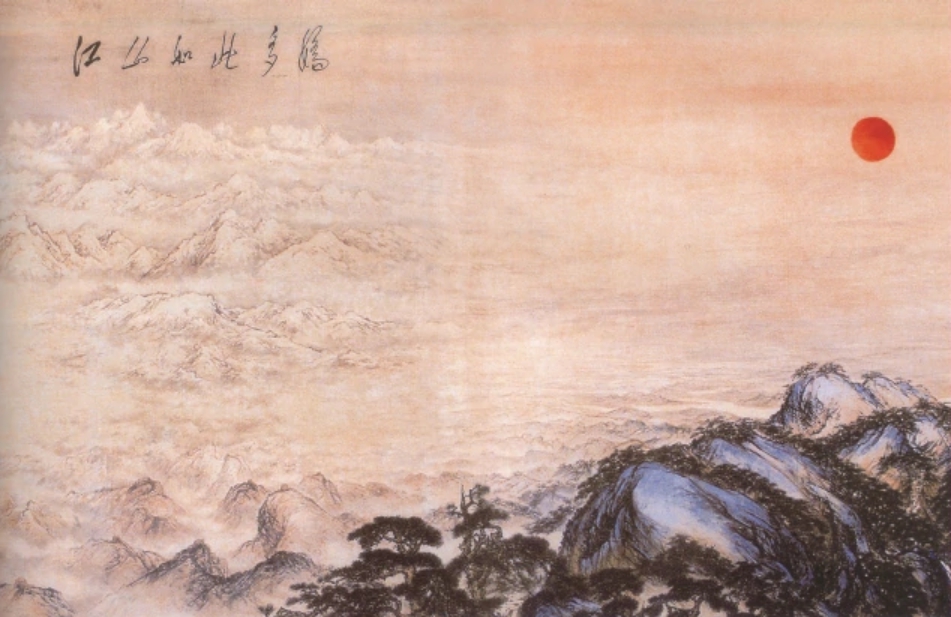

第三,則是色彩的加入。初期的色彩,往往只是少量,畫面以墨色的濃淡為主;但也因此,在1966年的「文化大革命」中,被批以「黑山黑水黑畫家」的罪名,慘遭抄家、下放的命運。而在之後,全國畫家,特別是原本以黑白版畫為創作的木刻版畫家,都要在黑白的畫面中套上「紅」色的林木山花,以呼應毛澤東「江山如此多嬌」的政治正確,進而引發中國水墨畫家濃墨紅花或黃花的大時潮;事實上,色彩本來就是林風眠向來關心的課題,早年就對傳統的唐代青綠山水多所關心,後來在家鄉嶺南畫派的影響下及赴法留學,色彩更是學習西方油彩的重要元素;因此,這位畫家在黑山黑水中,其實不乏色彩的使用。

第四,不論是墨黑或色彩,其實林風眠關心的,既不是政治的正確性、更不是畫面的裝飾性,而是空間層次與光影變化的繪畫問題;而這種課題的關心,乃是一種純藝術的課題,也就是日後中國畫壇爭論的「形式美」的問題,而那正是國際藝壇在20世紀「現代繪畫」的浪潮中所強調的「純粹性」的問題。

第五,林風眠創作的純粹性,讓他的作品去除了講故事的「內容美」,卻具高度的歷史感與現實性。在「現代繪畫」中,「形式就是內容」,因此,林風眠的作品,看似題材(狹義的內容)不斷重覆,但形式卻變化無窮。

第六,「層次」是檢視林風眠作品真偽最重要的關鍵。林風眠的墨、彩、構成,層次之豐富,層層堆疊,大抵只有黃賓虹可相並論;但黃賓虹的內容情感,仍屬古典的農業時代,林風眠卻是當代的情緒。

在1949年的變局中,林風眠滯留中國大陸,1956年獲准全家出國、移居巴西,只有他獨留上海。

1958年,被迫參加上海美協組織的下鄉學習;1966年在文革中被抄家,作品遭毀大半,1974年作品被判定為「黑畫」。1976年,四人幫倒台,1977年獲准出國,寓居香港,1978年赴巴西探親。1989年在台灣歷史博物館舉辦九○回顧展,並拜訪張學良。1991年,獲台灣頒給文藝特別貢獻獎;同年8月病逝香港,享年92歲。