徐悲鴻 生平

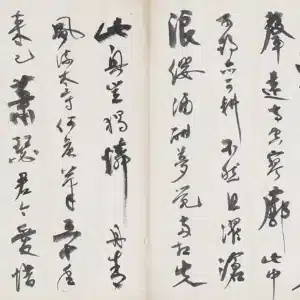

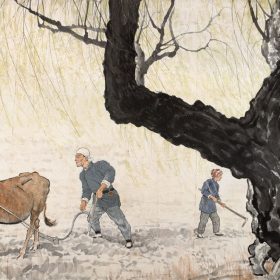

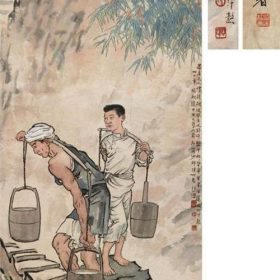

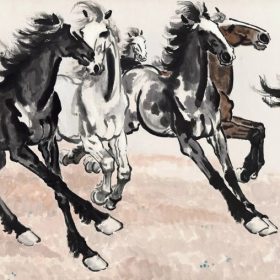

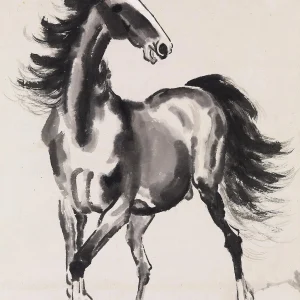

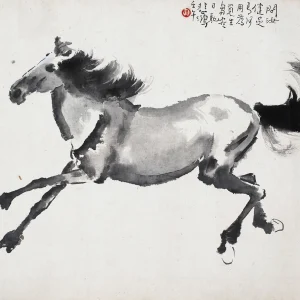

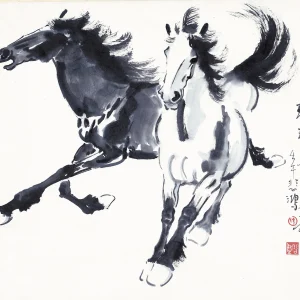

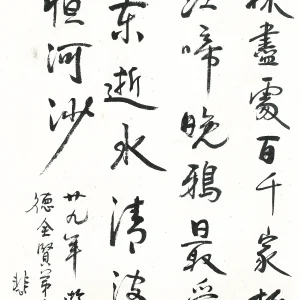

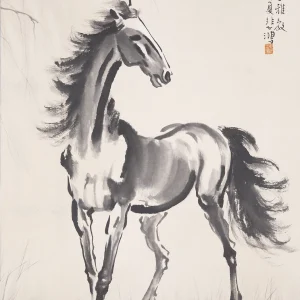

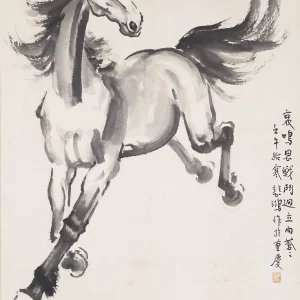

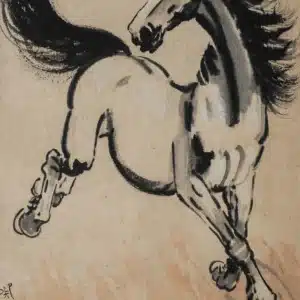

1895年七月十九日,徐悲鴻於太湖之濱的江蘇省宜興縣屺亭橋鎮。在「半耕半讀半漁樵」的生活中,徐悲鴻度過了他的童年。1901年開始隨父讀書習字,便想學畫,父親不許。他便悄悄描畫屋畔河邊的雞鴨貓犬,自得其樂。1904年讀完《四書》、《詩》、《書》、《易》、《禮》、《左傳》,開始隨父學畫。1905年徐悲鴻十歲,隨父乘舟赴溧陽。他即景成詩:「春水綠瀰漫,春山秀色含,一帆風信好,舟過萬重巒」。1908年由於宜興連年水災,徐悲鴻與父親赴鄰近各縣,畫翎毛、花卉、山水、人像,刻圖章,寫春聯,開始了流浪賣藝的生涯,養成了筆不離手的習慣。1912年由於父親重病而返回故鄉。徐悲鴻已成為宜興知名畫家,在宜興女子師範學校、彭城中學、始齊小學三校任美術教師。1914年父親去世。1915年再赴上海,以畫插圖和廣告維持生活,並開始賣畫。作品〈馬〉得到高劍父、高奇峰兄弟的讚賞。該畫由上海審美畫館印出,為徐悲鴻發表的第一張畫。1916年考入震旦大學攻讀法文,課餘乃勤奮作畫。

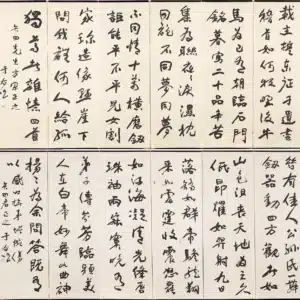

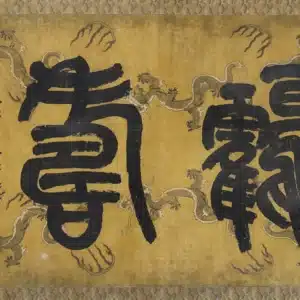

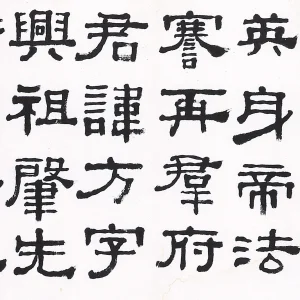

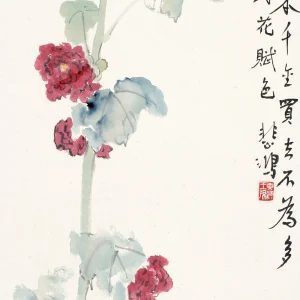

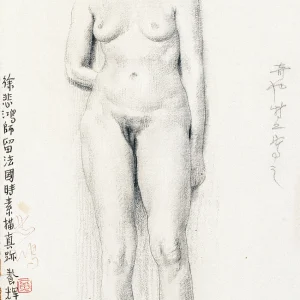

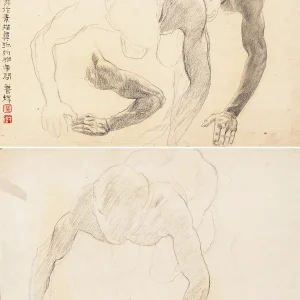

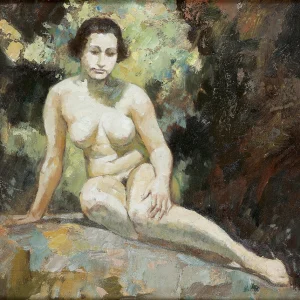

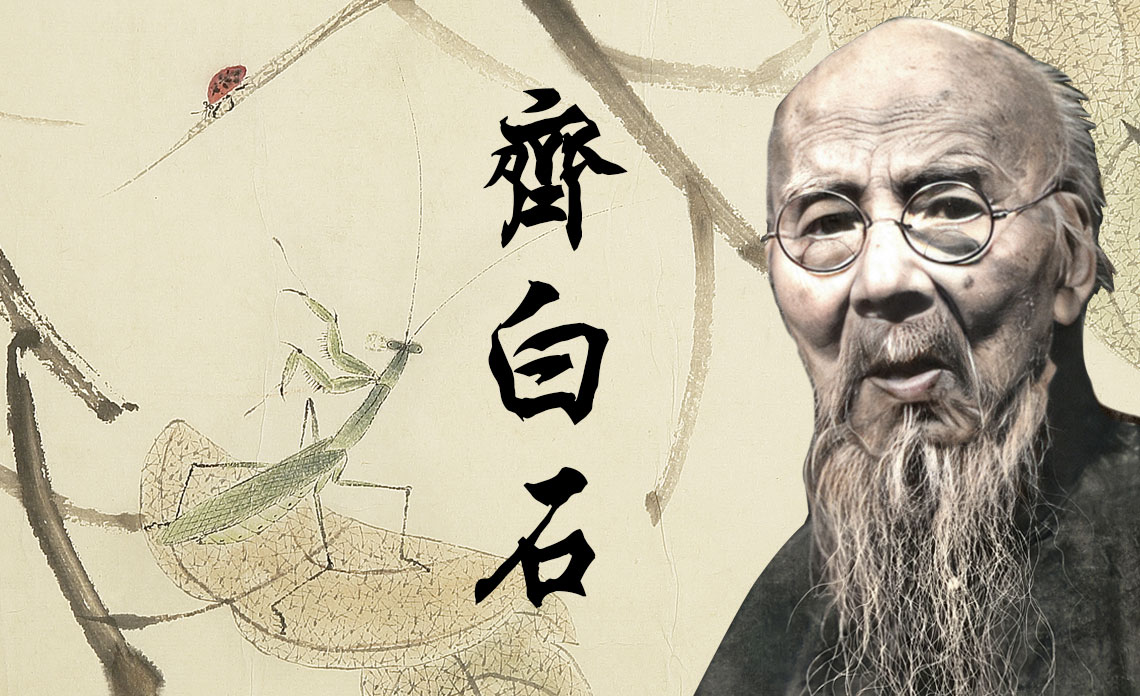

三月,哈同花園建立明智大學,徵求倉頡畫像,徐悲鴻以巨幅水彩倉頡像中選。被明智大學聘請作畫和講學,因此得識康有為等著名學者,徐悲鴻以康有為為師。1919年得明智大學稿酬,東渡日本研習美術。結識日本著名書畫家、收藏家中村不折。1919年赴北京,蔡元培聘其為北京大學畫法研究會導師,積極投身五四前夕的新文化運動。為《繪學雜誌》撰文。1919年在蔡元培、傅增湘的幫助,徐悲鴻獲得赴法留學的公費。十月五日,到達巴黎,居索姆拉爾街7號。入徐梁畫院學習素描兩月,考入巴黎國立高等美術學校。入佛拉孟畫室。1920年識法國大畫家達仰。徐悲鴻每星期天都持作品到希基路65號達仰畫室求教,並參加該派畫家在該處的茶會,在與梅尼埃、倍難爾等的交談中受到極大教益。1921年因整天參觀法國國家美展,得了嚴重的腸痙攣病。在當時留的素描上,他寫道:「人覽吾畫,焉知吾之為此,每至痛不支也。」國內政局動盪,斷絕學費。1923年返巴黎,繼續在巴黎國立高等美術學校學習。以油畫〈老婦〉第一次入選法國國家美展。移居巴黎弗利德蘭路。1924年為中國領事趙頌南夫人寫像。1925年赴新加坡,為僑領陳嘉庚及其創辦的廈門大學作畫。冬盡,回到中國。1926年春,為康有為、黃震之寫像。在上海展出歷年所作,引起文化界極大關注。回國三個月後,重返歐洲,先赴比利時布魯塞爾臨摹約爾丹的作品,又赴安特衛普觀魯本斯傑作。1927年遊歐。該年,徐悲鴻送選的九幅作品全部入選法國國家美展,享譽法國畫壇。返國,居上海霞飛坊,參與創辦南國藝術學院。1928年居南京丹鳳街,名其居為「應毋庸議齋」。任南國藝術學院美術系主任和南京中央大學藝術系教授。在上海,任伯年之女任雨華後人吳仲熊將伯年父女遺作未裝裱者數十幅贈與徐悲鴻,為徐悲鴻生平最快意事之一。年底,赴北平擔任北平藝術學院院長。1929年在北平藝術學院努力進行藝術教學的革新,聘齊白石任該院教授。作中國畫〈六朝人詩意〉。應蘇州美專校長、著名油畫家顏文樑邀請,前往講學。1930年在《良友》雜誌發表〈悲鴻自述〉,以自己的坎坷經歷鼓舞有志青年。經過兩年的工作,完成油畫力作〈田橫五百士〉。1931年在法國里昂和比利時布魯塞爾舉行徐悲鴻展。到天津南開大學講學,訪傑出的民間藝人一天津泥人張和南昌范振華。1932年由南京丹鳳街遷入傅厚崗6號,取名「危巢」,以經石峪字集聯「獨持偏見,一意孤行」懸於畫室。與顏文樑舉行聯合畫展。編《畫範》,以中外美術佳作供教學參考借鑑,並撰寫《新七法》。1933年完成取材《書經》的大幅油畫〈徯我后〉。為提高中國繪畫的國際地位,作赴歐宣傳中國藝術的籌備工作。五月至六月,在法國國立外國美術館舉辦中國繪畫展,徐悲鴻十五幅作品參展。1934年應德國柏林美術會邀請,到柏林和法蘭克舉行徐悲鴻畫展。經希臘赴蘇聯。途中,遊雅典巴底隆神廟遺跡,為平生快事。五月至七月,在莫斯科和列寧格勒舉行中國近代畫展,成為「在蘇聯舉行的最成功的外國展覽」。1935年帶學生去黃山寫生。赴廣西。1936年離南京,再赴廣西。1937年在香港、廣洲、長沙舉行徐悲鴻畫展。從香港一位德籍夫人手中購回中國人物畫瑰寶〈八十七神仙卷〉。隨中央大學遷重慶1938年暑期,主持廣西全省中學美術教師講習班。1939年赴新加坡舉行徐悲鴻畫展,將賣畫收入全部捐獻祖國災民。1940年印度國際大學和加爾各答舉行徐悲鴻畫展。為泰戈爾作油畫、素描、速寫像十餘幅。由泰戈爾介紹,為聖雄甘地作速寫肖像。完成氣勢磅礡的中國畫巨作〈愚公移山〉。1941年在檳榔嶼、怡保、吉隆坡舉行畫展,收入仍全部捐獻祖國難民。1942年在昆明舉行畫展,全部收入捐獻勞軍。返重慶中央大學任教。居沙坪壩,開始籌備中國美術學院。1943年居重慶磐溪中國美術學院。暑假,帶學生赴青城山,在天師洞道觀作畫。1944年夏末,患嚴重的高血壓和慢性腎炎,住醫院半年。1945年病漸癒,身體虛弱,但仍為中央大學藝術系的學生上課。1946年從重慶經南京、上海到達北平,就任北平藝專校長。擔任北平美術作家協會名譽會長,推動現實主義藝術運動。1947年為闡明藝術主張而向各報記者發表題為〈新國畫建立之步驟〉的書面談話,提倡直接師法造化,描寫人民生活。秋,遷於東受祿街16號,名之為「靜廬」及「蜀葵花屋」。

在上海舉行徐悲鴻畫展。1948年撰寫《中國美術的回顧與前瞻》書稿。1949年出席在布拉格舉行的第一屆保衛世界和平大會。被任命為中央美術學院院長,當選為中國美術工作者協會主席。1950年發表讚揚民間藝術家的文章〈剪紙藝術家陳志農先生〉。為《任伯年畫集》撰寫〈任伯年評傳〉。1951年赴山東導沭整沂水利工程工地體驗生活,收集素材。準備創作〈當代愚公〉,不幸在構圖時患腦溢血。1952年臥病在床,計畫編寫《愛國主義教育掛圖》,擬將歷代重要藝術珍品集中編印。1953年九月廿三日,擔全國文藝工作代表大會執主席,腦溢血症復發,於九月廿六日凌晨逝世,享年五十八歲。安葬在八寶山公墓。