黃鷗波 生平

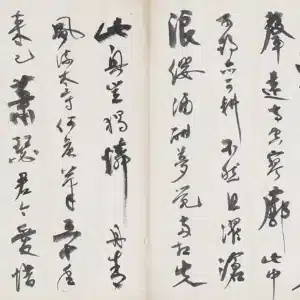

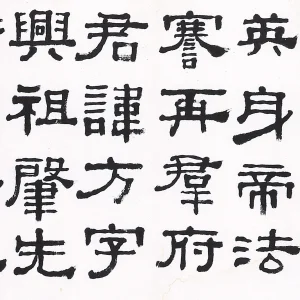

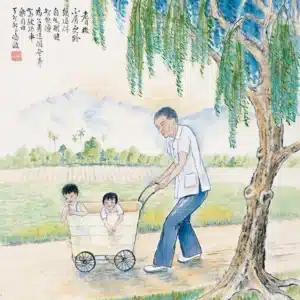

黃鷗波自幼出生在嘉義市的書香門第,祖父丕惠公為前清秀才,父親清渠(本名「黃水源」,1888-1947)也是儒學之士,在鷗波幼年時,清渠先生曾任職於斗六郡的「斗南庄」役場,性質近於今日的鄉公所負責文書的職員,母親王娥為名畫家林玉山之遠房表姊,也頗具詩文素養。家裡兄弟姊妹七個當中,黃鷗波排行第三,有一兄、一姊、二弟、二妹。由於其家學淵源,加上長久以來詩詞、漢學為華人知識分子視為重要的基本素養,因此他幼承庭訓,在父母親的教導下,背誦學習《三字經》、《千字文》、《四書》等,尤其純為家庭主婦相夫教子的母親,有更多的時間教兄弟姊妹們吟詩及押韻的聲律啟蒙,甚至還教導他學習對仗的臺語「對仔歌」。直到黃鷗波八十幾歲時都還記得幼年時母親以臺語教他的「天對地,鱟靴對飯篱,鼎仔對鼎刷,頭殼對五斤枷,⋯⋯」之類的臺語對仗;此外也有國語的「雲對雨,雪對風,滿照對晴空,來鴻對起雁,小鳥對鳴蟲。三尺劍對六斤弓,嶺北對江東,⋯⋯」。黃鷗波在四、五歲的幼童時,對於這些對仗,以至於《三字經》和部分詩詞都已能朗朗上口的背誦、吟唱,每逢家裡有客人來,父母常叫他當場背誦、吟唱詩詞給客人聽,往往博得大家熱烈掌聲的回應,不但讓父母感到很有面子,而且也大大增強了他從小對詩詞、漢學的興趣及信心,甚至持續不斷而進入創作領域,日後發展成為他的重要專長強項之一。

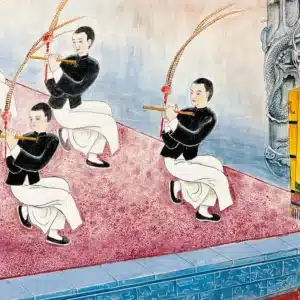

1923年3月,七歲的黃鷗波進入斗南公學校接受新式初等教育,第二年(1924)隨著父親工作的改變而遷回原籍嘉義,轉入嘉義市東門町的「嘉義第二公學校」(地點位於現今華南高級商職校址,1932年曾改名為「東門公學校」,由於二次大戰末期校舍遭炸毀,戰後初期遷址到現今的東區民族路,改名為「嘉義市民族國民學校」)。日治時期從初等教育以至高中、師範學校都有圖畫課程之安排,黃鷗波就讀公學校時期(1923-1929)的圖畫課授課內容,雖然依照當時臺灣總督府公學校規則修正所規範,每星期一小時圖畫課的教學以「養成一般形體的觀察力與正確的描寫技能,並兼具涵養美感為主旨。」其教學內容應傳授臨畫、寫生畫、考案畫等,應儘量讓兒童描繪日常所見事物。而且依據地方情況,得傳授簡易之幾何畫。然而由於初等教育屬包班制教學,圖畫課都是由無美術專業背景的級任老師授課。據不少美術教育界前輩如:王秀雄(1931-)、蔡水林(1932-2015)、鄭明進(1932-)等人的回憶,日治時期的公學校圖畫課,仍多採制式的臨仿教學。有關黃鷗波公學校時期的圖畫課學習情形,未見文獻紀載。不過1979年6、7月,《雄獅美術》月刊,為慶祝進入100期,特別以「百位美術家談印象最深刻的作品」為題,邀請國內美術家撰稿,分別在100與101兩期刊出,當年六十三歲的黃鷗波則作了如是之回應:回憶童年,公學校四年級時(民國十五年)著迷於《少年俱樂部》這種日文月刊雜誌的插圖,動物及人物,女的都是大眼睛、小嘴巴、櫻桃唇、伶俐可愛,男的濃眉、隆準、瀟灑、聰明、義氣的造形。一方面欣賞章回小說,如《三國誌》、《西遊記》、《水滸傳》等的插圖,並喜愛月曆的畫面,到了民國二十年才看到第5屆臺展在嘉義展出,這是本人接觸純粹繪畫的開始。當時筆者十四歲是工業學校的學生,竟迷上琳琅滿目色彩典雅的畫面,一遍復一遍,不忍離去。

由上列這段文字顯示出有關黃鷗波早年與繪畫結緣的兩個訊息:其一,早在公學校接受初等教育的時期,他就對畫畫產生了興趣,當時以描摹臨仿日式漫畫和中華古代章回小說的插圖為主,但對純藝術尚無概念;其二,1931年第5回臺展首度巡迴至嘉義展出(11月7、8日),當年十五歲的黃鷗波站在東洋畫部呂鐵州(1899- 1942)、林玉山、陳進等人的畫作前面時,深受其畫境所感染,進而吸引他盤桓畫前不忍離去,自此讓他對純藝術有初步的概念和興趣,甚至因而引發他決定鑽研東洋畫的動機。第5回臺展東洋畫部呂鐵州展出的作品共有兩件,其一為榮獲臺展賞的〈後庭〉,另一則僅獲入選的〈夕月〉。當年黃鷗波並沒有受到大獎加持的頭銜所影響,上述回憶文字中未曾提到呂鐵州的〈後庭〉,而卻獨鍾於其未獲獎的〈夕月〉,顯示出少年時期的黃鷗波已有獨具的審美判斷能力。此外其欣賞畫作的切入點,主要在於和詩詞意境頻率相近的畫境之層面,就這點而言,應該與他當時學習詩文有相當程度的關聯。1929年,十三歲的黃鷗波畢業於嘉義第二公學校,隨即考入「嘉義簡易商工學校」(1943年更名為「嘉義工業學校」)就讀,並隨秀才林植卿(P.20上圖)研讀《春秋左傳》、《詩經》、《尚書》及創作詩文。長黃鷗波四歲的嘉義東洋畫家盧雲生,早在就讀嘉義公學校時期,也曾利用晚上隨林植卿學習漢文一段時期,不過黃鷗波在林植卿處學習時,應該尚未與盧雲生相識;在第5回臺展看到林玉山的〈朱欒〉時,也仍然與這位畫家遠房表舅從未謀面。

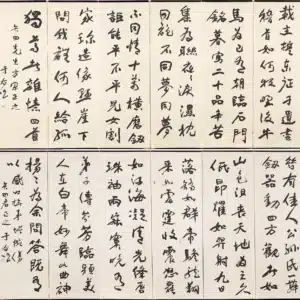

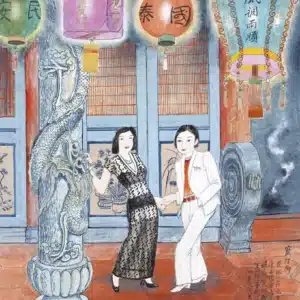

其後不久,黃鷗波再隨祖父的老友賴雨若(號壺仙,1877-1941)學習詩文,賴雨若早年留學日本專研法律,1923年通過日本辯護士考試,返嘉義之後,開業辯護士(律師)事務所,也擔任嘉義街協議員。賴雨若兼善詩文,著有《壺仙詩集》,1926年10月他任臺南州協議員,在嘉義城南安和街二號現址闢地數畝,遍植花果,名為「壺仙花果園」,並設「修養會」(義塾)。賴雨若往往利用星期六下午和星期日,親自講授經學和詩文;此外也聘請邱景樹先生教北京話和英語,同時歡迎畫家們來花果園中寫生,更經常舉辦詩會活動。平時賴雨若常勉勵年輕學子們,「勿死守島內一隅,應出外探求發展的空間。」這種觀念對青少年時期的黃鷗波頗有啟發。

黃鷗波在參與「壺仙花果園」的活動時,方始得以與林玉山、盧雲生、黃水文等嘉義前輩東洋畫家們正式相識,見識到他們現場起稿、揮毫作畫的實況。甚至林玉山1929年8月於新竹書畫益精會主辦的「全島書畫公募展」榮獲壹等金牌賞的〈曉靄〉,以及林東令的〈釋迦〉(第10回臺展入選),盧雲生的〈蓮霧〉(第7回臺展入選)、〈梨子棚〉(第8回臺展特選及臺展賞),黃水文的〈麵包樹〉(第 8回臺展入選)、〈海檬果〉(第9回臺展特選及臺展賞)等獲得榮獎的幾件東洋畫名作,都是在「壺仙花果園」寫生而得。黃鷗波在身歷其境之後,不但讓他因而對東洋畫有更加深入的了解,也讓他的詩文及北京話奠定了更加深厚的基礎,如果說「壺仙花果園」的「修養會」,以及詩畫雅集經驗燃起了黃鷗波赴日學畫的強烈動機,其間應該有相當密切的關連性。

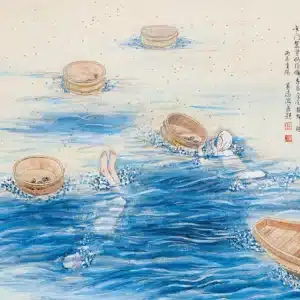

1933年嘉義簡易商工學校畢業之後,黃鷗波為了籌集赴日習畫的經費,先到西螺鎮的啟文堂書局任職,其後又應聘轉赴西螺的一家米廠擔任記帳,前後四年存了一筆錢,黃鷗波除了拿出其中部分孝敬母親之外,剩下的部分則用於赴日進修。

黃鷗波於1937年春天,東渡日本東京進入川端畫學校就讀日本畫科。從規模、制度和人才培育以至於知名度而論,日治時期位於東京小石川區春日町的兩層木造建築「川端畫學校」堪稱極具代表性。它是一所介於繪畫研究所(補習班)與美術學校之間的繪畫學習機構。創於1909(明治四十二)年,由明治時期日本畫名家川端玉章(1842-1913)之畫塾發展而成。創校之初僅有「日本畫科」,到了1913(大正二)年再增加洋畫科,20世紀前半葉,兩岸華人以及日、韓不少傑出的前輩名畫家曾在川端畫學校學過畫,然而該校卻於1945年3月毀於戰火。臺籍前輩畫家先後曾有劉錦堂、范洪甲、林玉山、郭柏川、陳慧坤、劉啟祥、李梅樹、張萬傳、李石樵、蒲添生、林錦鴻、洪瑞麟、邱潤銀、陳德旺、劉清榮、吳 天華、張義雄、藍運登、謝國鏞、黃鷗波、李秋禾、廖德政、莊世和、林顯模、蔡草如、張耀熙、黃連登等人進入過川端畫學校習畫。其中洋畫科學生遠多於日本畫科。據日本東京藝術大學的吉田千鶴子教授於2009年所著《近代東アジア美術留學生の 研究—東京美術學校留學生史料》一書中,透露出1915至1930年間川端畫學校之臺籍校友人數已有二十六人(書中未揭露人名),如依此推 算,日治時期川端全部之臺籍校友有可能將近五十人,該校與臺灣畫壇關係之密切亦由此可想而知,黃鷗波當年選擇在川端學習日本畫,多少可能有向同鄉前輩林玉山看齊之意味。