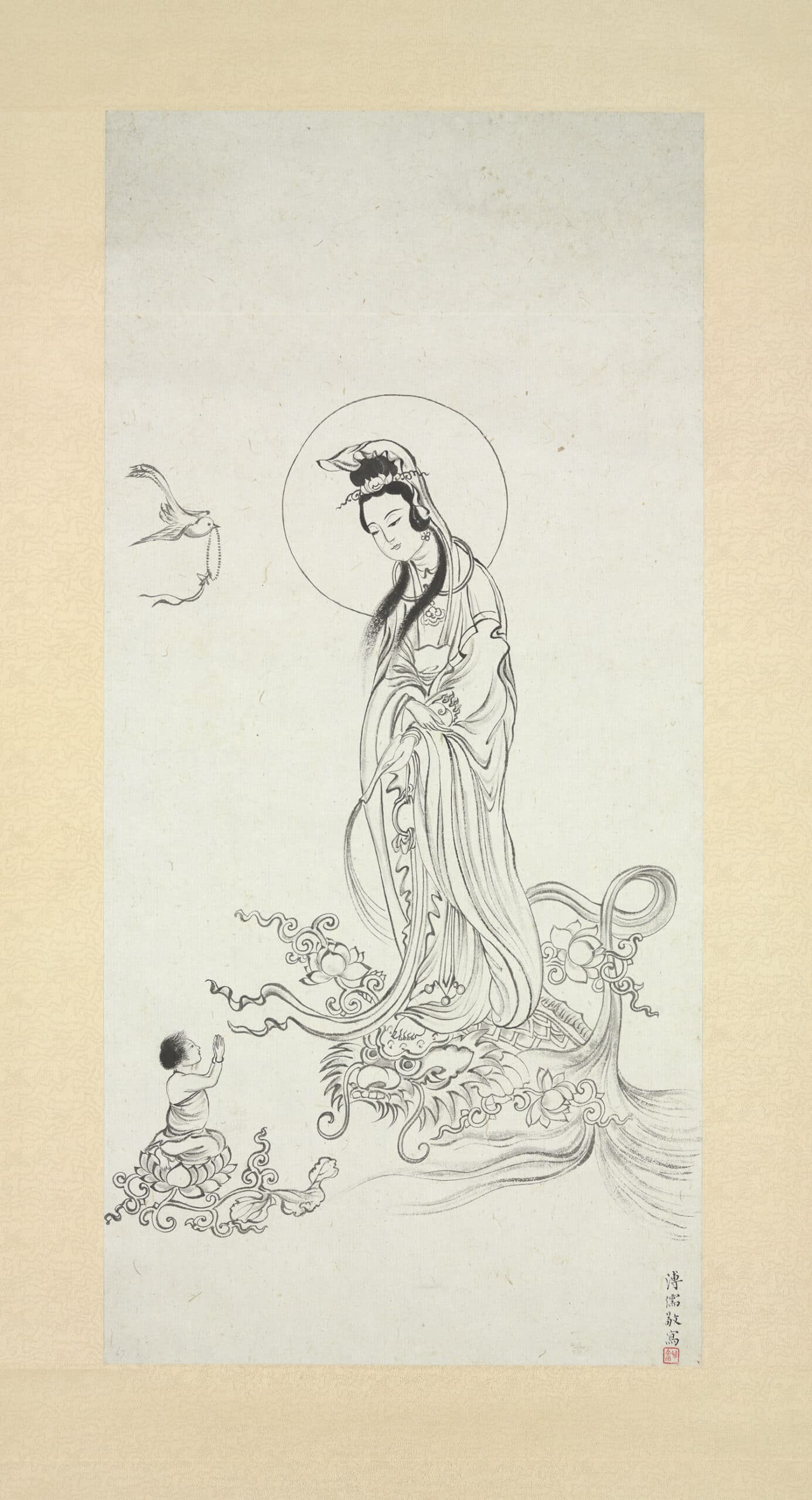

書法入畫的極致表現 —— 溥儒《硃砂觀音》

溥儒 · 硃砂觀音 硃砂絹本 198 x 95 cm x 2

溥儒(溥心畬)存世作品遠較張大千稀少,尤以宗教題材者為罕見,而其人物畫更顯珍貴,其中,《硃砂觀音》不僅品相完好,更因其宏大尺幅而極為稀有,此類觀音畫作的價值,不僅體現在卓越的技藝,更因其作為文人宗教畫的典範,兼具藝術高度與歷史價值,承載近代中國文人的精神堅守與文化傳承,在傳統與現代交錯的語境下,此作的藝術價值與文化內涵尤顯深遠,對藏家而言,得此一幅,實為無價之寶。

白描觀音展現了「以書入畫」的筆法,這不僅是技藝的體現,更是書法韻律、結構美學與繪畫語言的完美融合,達到筆墨相生的至高境界,《硃砂觀音》被譽為溥儒藝術生涯的巔峰之作,筆法精湛純熟,構圖嚴謹而富韻致,堪稱無瑕之作,此畫與台北故宮博物院所藏的《白描觀音》並列為佳品,前者以硃砂繪製,後者則以黑墨勾勒,二者皆以簡練而極具表現力的線條,生動詮釋觀音的神韻與氣度,充分展現「書法入畫」的藝術理念。

溥儒《白描觀音》台北故宮本,水墨紙本,75 x 36cm。

一、線條的書法性表現

1.「中鋒行筆」的剛健與端嚴:溥儒以唐楷為基礎,採用中鋒運筆勾勒觀音輪廓,筆尖垂直紙面,如楷書豎筆般穩健運行,筆力貫通,展現端莊肅穆的神態,眉弓與面部線條細緻入微,宛若「懸針豎」般精準細膩,傳達慈悲與內斂之意;衣袍垂墜線條則以中鋒勻速運筆,起筆藏鋒,收筆回鋒,墨色醇厚,營造出圓潤流暢的質感。

2.「頓挫提按」的節奏韻律:線條在關鍵結構處,如衣褶轉折、蓮台邊緣,展現豐富層次,「頓筆」強化節點,形成「釘頭鼠尾」效果,增強立體感與動態,隨後提筆輕行,線條由粗轉細,過渡自然,使畫面流暢而富有韻律,避免生硬呆板,此外,這種筆法賦予靜態物象內在動勢,使觀音形象更顯靈韻,彰顯書畫交融的獨特藝術魅力。

3.「使轉連帶」的行草流動:衣帶飄揚、瓔珞輕垂,皆以行草書技法表現,線條變化靈活,起筆藏鋒,中段加速,收筆輕揚,線條由實轉虛,如草書「橫掃」之勢,營造流暢生動的視覺效果;結飾線條盤旋纏繞,展現筆勢的連貫與靈動,層次豐富而不顯刻意,體現「以書入畫」的精妙技法。

二、書畫融合的審美意涵

1.「書法空間」轉化為「畫面佈局」:溥儒巧妙運用書法結構中的「疏密」與「揖讓」原則,將觀音身軀置於畫面中央,左右留白均衡對稱,正如楷書「中宮緊湊,四圍舒展」的美學法則;衣帶飄動打破對稱,如行草書的「欹側取勢」,穩定中蘊含動感,使畫面更具韻律與生氣,賦予觀音形象靜中有動、疏密相生的藝術張力。

2.「筆墨氣韻」取代「宗教莊嚴」:傳統道釋畫強調色彩瑰麗與構圖莊重,溥儒則以書法線條的純粹性,賦予觀音形象更深層的文化內涵,他摒棄繁複的背光與蓮台裝飾,僅以精緻的書法線條勾勒形體,使宗教意象轉化為文人心性的寄託——線條剛勁象徵修行的定力,筆勢流動則展現慈悲廣布的意境,此種筆墨表現既承載宗教情懷,又展現書法藝術精神,使畫面蘊含內在張力與人文氣息。

關鍵字:溥儒(溥心畬)、硃砂觀音、工筆白描、書法入畫、文人宗教畫、台北故宮博物院

No account yet?

Create an Account![]()

歡迎來到行銷導航

我們整合LINE Biz-Solutions多樣行銷解決方案,為你的生意提供專業建議

導引顧客成為會員好友、緊密連結店鋪與活動,輕鬆高效地滿足你的行銷需求!

STEP 1 請挑選你的行銷目的,迎來下一波營業高峰!

我想

提升業績

我想提高線上/

線下來客數

我想加強

既有客戶經營

我想尋找

潛在客戶

我想提升

顧客滿意度

我想舉辦

行銷活動