目錄

中國旅法藝術家畫作入藏記

長流美術館作為臺灣指標性的藝術收藏機構,其館藏橫跨中國與臺灣旅法藝術家的諸多經典之作,不僅記錄了藝術家個人的創作旅程,也呈現20世紀中西藝術交會的歷史進程。這些作品來源廣泛,既有藝術家本人與家屬的捐贈,也有透過收藏家轉讓、拍賣交易等方式取得,每一件皆承載獨特的藝術價值與時代印記。

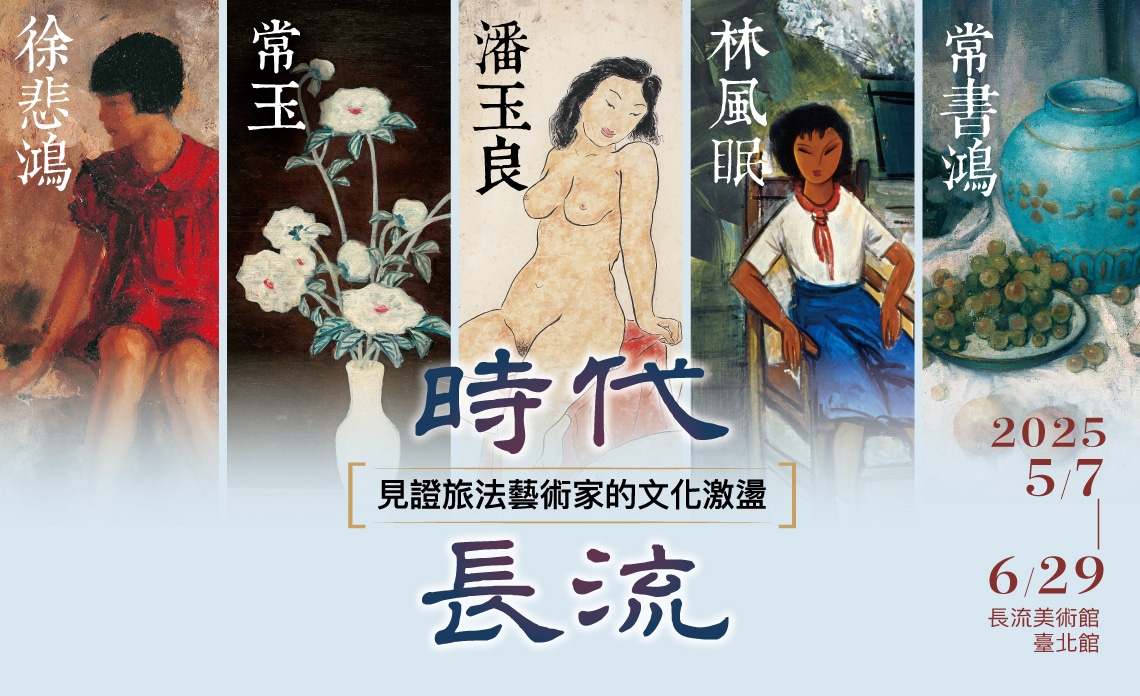

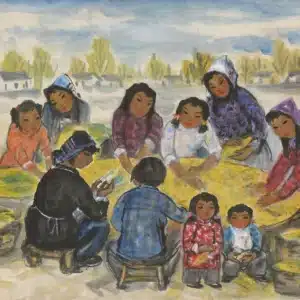

長流美術館所典藏的中國旅法藝術家作品,出自多位對20世紀中西藝術融合具深遠影響的關鍵人物,如徐悲鴻(1895–1953)、常玉(1895–1966)、潘玉良(1895–1977)、林風眠(1900–1991)、常書鴻(1904–1994)等。他們於20世紀初旅居法國,受到歐洲現代主義潮流的深刻啟發,並致力於將中國傳統筆墨與西方繪畫語彙相結合,開創具當代視野的嶄新風格,這批作品的入藏,不僅見證藝術家跨文化創作的成果,更反映出臺灣與國際藝術收藏網絡之間緊密而多層次的文化交流動態。

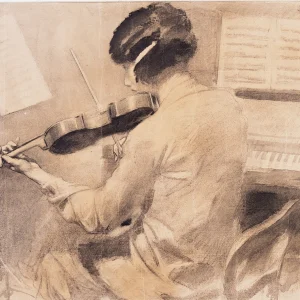

徐悲鴻(1895–1953):現代中國寫實藝術的開創者

長流美術館所藏的徐悲鴻作品,來源多元,主要來自其元配夫人蔣碧薇與秘書黃養輝。蔣碧薇晚年多次來臺,與長流美術館建立深厚情誼,促成多件重要油畫與素描作品之捐贈與典藏,為長流館藏體系注入珍貴資源,此外,徐悲鴻的遺孀廖靜文及其子女亦曾多次參訪本館,親睹作品保存與陳列方式,並給予高度評價,這些交流不僅深化雙方的文化情誼,也鞏固了長流美術館在保存與弘揚徐悲鴻藝術遺產上的重要地位。

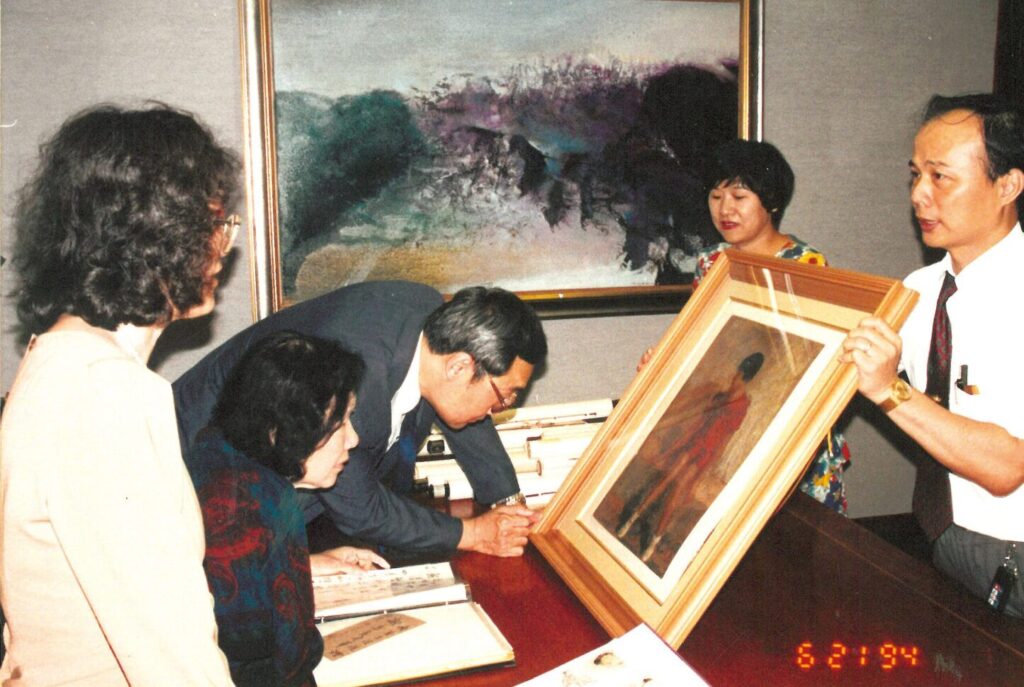

徐悲鴻夫人廖靜文偕女公子芳芳與公子慶平蒞臨長流畫廊,親鑑徐悲鴻〈麗麗像〉等作品,並慷慨致贈畫作二幅,以表紀念與情誼,意義殊深。

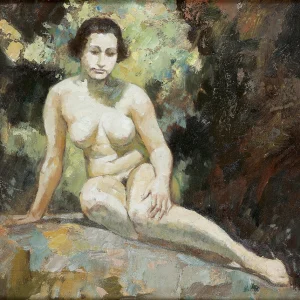

徐悲鴻的秘書黃養輝亦是藝術收藏的重要推手。三十餘年前,長流美術館曾造訪黃養輝位於南京火瓦巷的一棟磚造兩層樓宅邸,經由其私人收藏取得多件徐悲鴻的水彩與水墨作品,其中包括一幅極具藝術價值的裸女油畫《石上美人》,這批作品的入藏,進一步豐富了長流美術館在現代中國繪畫方面的館藏層次,也為深入研究徐悲鴻的創作軌跡提供了寶貴的資料依據。

徐悲鴻(1895-1953)麗麗像

徐悲鴻(1895-1953)蔣碧微素描

徐悲鴻(1895-1953)石上美人

常玉(1895–1966):東西藝術語境中的孤高詩人

常玉的作品得以納入長流美術館館藏,與臺灣教育部駐歐代表傅維新(Wei-Hsin Fu)的積極促成密不可分。傅維新從事文化交流工作逾四十年,長期耕耘於文化外交第一線,致力於推動臺法雙邊文化與藝術交流,尤以藝術推廣與國際合作為核心,具備深厚的策展經驗與跨國網絡,他成功搭建起臺灣藝術界與歐洲藝壇之間的橋樑,使臺灣文化能更穩健地進入國際視野,並獲得藝術專業圈的廣泛關注與肯定。

傅維新多次協助長流美術館與法國當地藏家建立聯繫,促成常玉作品的購藏,常玉旅法期間與當地藝術圈關係密切,尤以法國著名藏家侯謝(Henri-Pierre Roché)對其創作長期支持,所典藏之作品後來成為常玉畫作流入亞洲市場的重要來源之一,此外,常玉作品曾參與獨立藝術家沙龍(Salon des Indépendants)並於多間重要畫廊展出,對其在歐洲的藝術聲望產生深遠影響;巴黎德魯奧拍賣行(Drouot)亦長年為其作品於拍賣市場中流通的關鍵節點,助推其市場定位與國際能見度。傅維新憑藉其深厚的文化外交經驗與國際藝術視野,成功串聯上述關鍵網絡,使長流美術館得以順利納藏多件常玉代表性作品,進一步鞏固其藝術地位於學術研究與國際市場之中的認同與評價。

常玉(1895-1966)紅底瓶花

常玉(1895-1966)黎明之馬

常玉(1895-1966)盆花小蟲

常玉(1895-1966)黑底瓶花

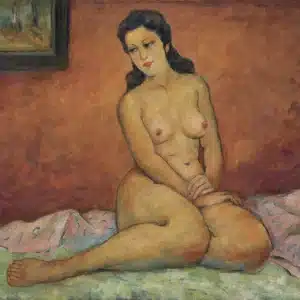

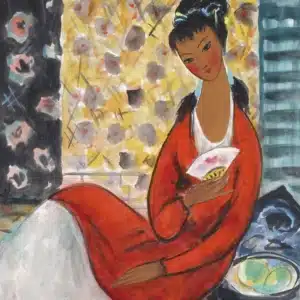

潘玉良(1895–1977):東西藝術交融的女性先鋒

潘玉良的作品自法國輾轉傳入亞洲,長流美術館所藏多為其藝術生涯中的經典之作,為確保藏品的真實性與學術價值,館方曾前往上海,專程拜訪安徽省博物館前館長鄧朝源與中國美術家協會安徽分會主席鮑加,深入考證作品來源,釐清其收藏脈絡與歷史背景。2014年,長流美術館策劃舉辦「傳奇女傑:潘玉良特展」,展出作品部分由鄧朝源教授協助借展,另有部分來自湯臣集團董事長徐楓之私人收藏,展覽內容豐富,學術與視覺價值並重。

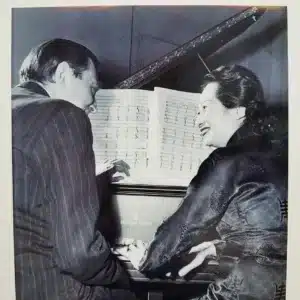

中國知名作曲家黃準(左)與著名聲樂教育家周小燕(右)於潘玉良畫作《李獻敏像》前合影留念,展現音樂與美術跨界交流的動人瞬間。

知名影后徐楓女士收藏並鑑賞長流美術館潘玉良經典畫作《裸女》,與(左起)安徽省博物館前館長鄧朝源先生、中國美術家協會安徽分會主席鮑加先生及中國知名作曲家黃準女士合影留念。

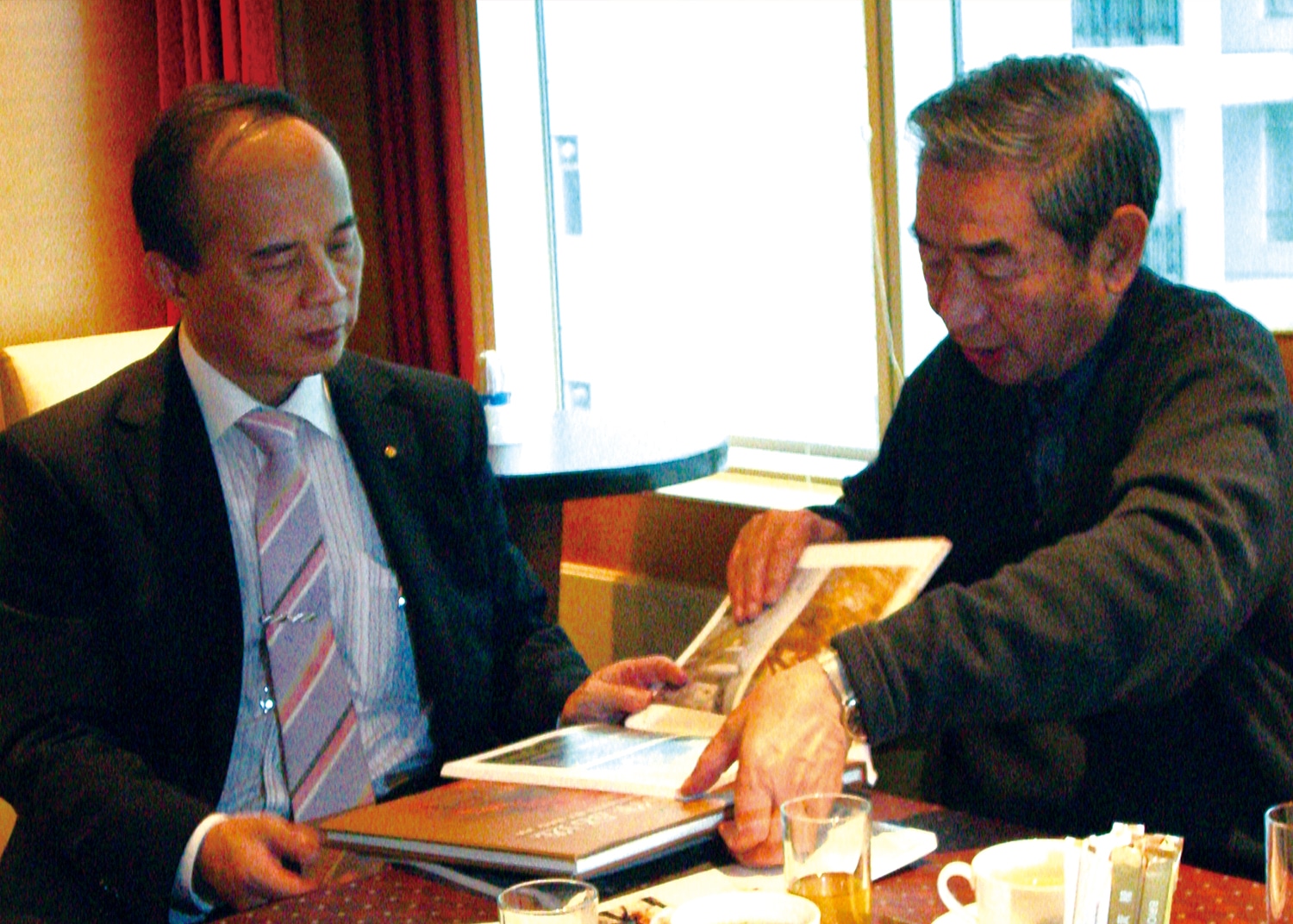

長流美術館館長黃承志(左)與中國美術家協會安徽分會主席鮑加深入考證潘玉良作品來源。

長流美術館館長黃承志(右)與安徽省博物館前館長鄧朝源進行深度交流,共同釐清潘玉良作品的收藏脈絡與歷史背景,為後續研究與典藏奠定重要基礎。

展出作品《李獻敏像》描繪當時知名音樂家李獻敏,為潘玉良生涯中重要的肖像創作之一,李獻敏與藝術圈交遊廣泛,透過作曲家黃準與其夫呂蒙的介紹,成為潘玉良創作靈感的對象,畫中李氏神情溫婉、氣質優雅,展現潘玉良對人物情感與內在精神的細膩捕捉。

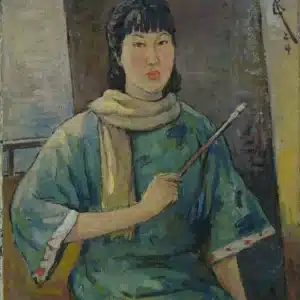

另一幅《自畫像》創作於1924年,為潘玉良初抵法國後的重要作品,自畫像不僅是她面對異國文化環境下的自我凝視,也代表其探索女性主體性與藝術身份的過程,潘玉良以兼具堅韌與感性的筆觸,描繪旅法初期的內心世界,使其作品超越形式,成為東西藝術交會下女性創作者自省與表述的重要見證。

由於潘玉良生前大部分作品現藏於安徽美術館,流通市場數量極少,長流美術館得以收藏多件具代表性的真跡,實屬難得,亦為研究其藝術風格與文化身份提供重要基礎。

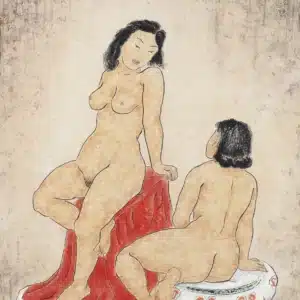

潘玉良(1895-1977)裸女

潘玉良(1895-1977)雙嬌

潘玉良(1895-1977)李獻敏像

潘玉良(1895-1977)自畫像

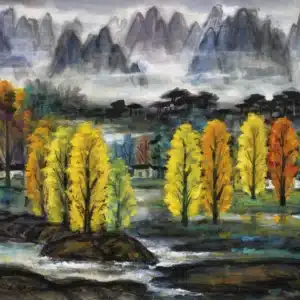

林風眠(1900–1991):融合東西方風格的現代繪畫先驅

林風眠的作品多由知名台商推薦或介紹而得,當時中國油畫市場尚處於發展初期,價格相對低廉,國畫市場則已漸趨成熟,許多藏家藉機大量購入油畫,並透過專業仲介確認來源可靠性。長流美術館積極參與藝術市場,並與蘇州博物館、蘇州大學(原東吳大學)、上海美術館,以及上海美術家協會主席沈柔堅、上海中國畫院院長院長呂蒙等藝術與學術機構建立良好交流與合作關係,透過長期深入的互動與策展合作,館方逐步累積約四、五十件林風眠作品的珍貴作品,其中包含著名的《小薇》,該作品曾一度因市場流言而遭質疑為贗品,然經歷史影像考證,證實該作曾懸掛於呂蒙與黃準伉儷宅邸,進而明確其真實來源,並最終於拍賣場創下林風眠作品成交價之新高,值得一提的是,當年香港某拍賣行老闆娘與林風眠摯友馮曄交情深厚,每次拍賣時,馮曄皆提供八幅林風眠畫作參與,畫作尺幅統一為68×68公分,並經過嚴謹鑑定程序後釋出。長流美術館當年的前瞻布局與積極投入參與拍賣,才得以成功收藏多幅林風眠的代表性佳作,為後續研究與展覽奠定堅實基礎。

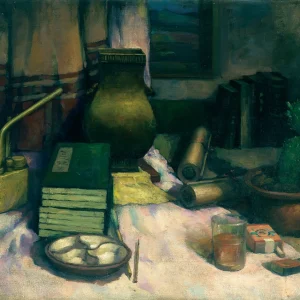

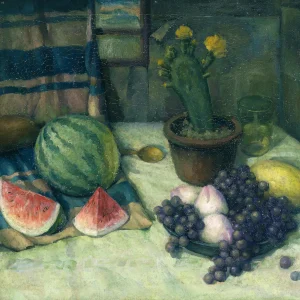

常書鴻(1904–1994):敦煌守護者與中法藝術傳承者

常書鴻自法國歸國時,攜回數幅極具藝術與歷史價值的畫作,然而,為籌措前往敦煌進行藝術研究與臨摹的經費,他不得不忍痛割愛,轉讓部分作品,據傳,其中部分畫作留存於中國大陸,另一些則輾轉流入臺灣收藏家之手,當時,兩岸台商往來頻繁,得知這批作品存於蘇州大學,遂專程前往收購並加以珍藏。這些畫作經多次轉手與流傳,最終成為長流美術館的重要館藏之一。

值得一提的是,彼時常書鴻作品在藝術市場上流通率甚低,交易環境亦較為寬鬆,部分畫作甚至由倉儲人員直接釋出,買賣雙方只需協議一致即可成交,由於當時海關管理較為寬容,作品遂陸續散布各地,為藏家所納,歷經這段曲折流轉,長流美術館最終成功收購約二十幅常書鴻畫作,為日後展覽與研究奠定堅實基礎。

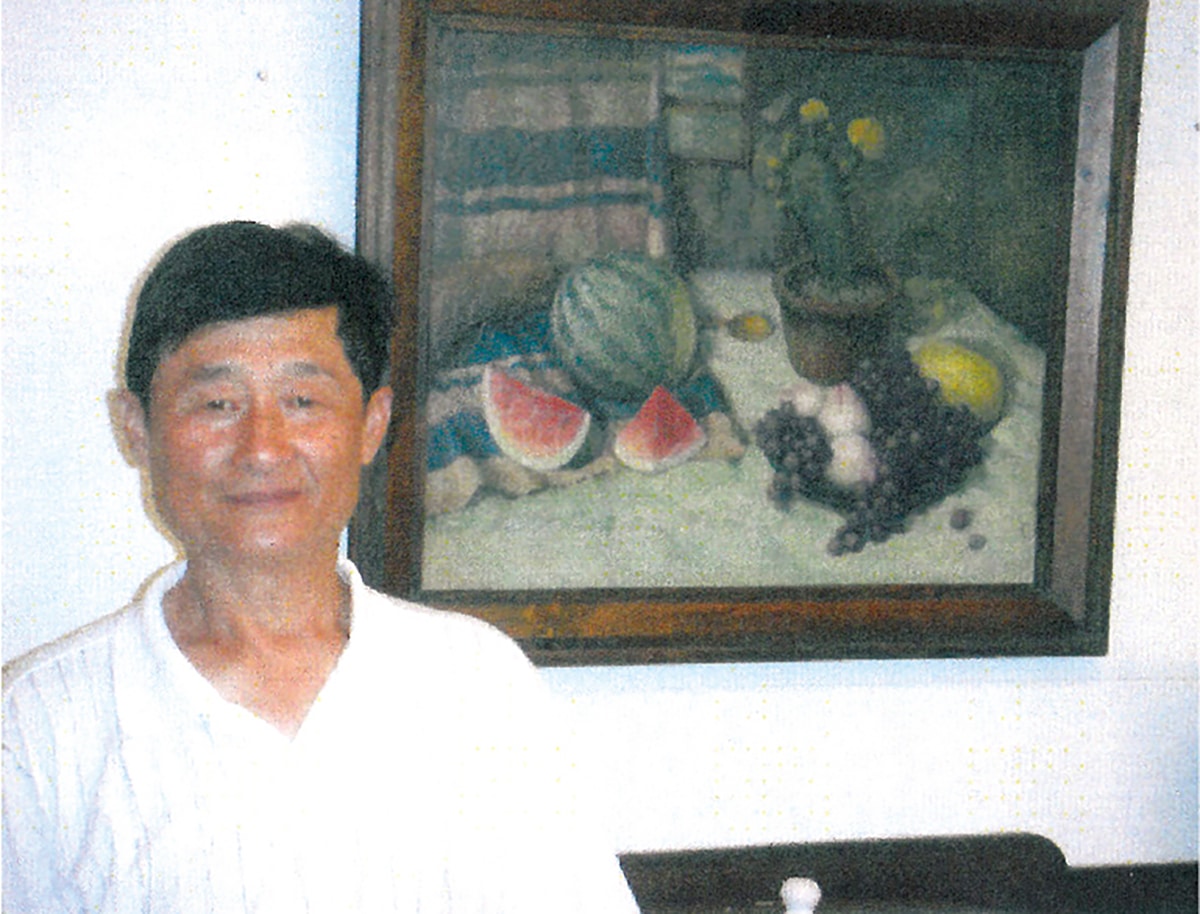

常嘉陵先生於其父——敦煌藝術保護與研究先驅常書鴻先生之作品前合影,深刻展現兩代藝術家對中華文化的承傳精神與不懈奉獻。

2013年,長流美術館主辦「書鴻印象──常書鴻油畫展」,並與山東藝術學院東方藝術研究所、廈門大學藝術學院攜手合作,展覽期間,常書鴻之女──前中央工藝美術學院院長常沙娜教授──於欣賞原作與放大圖時激動表示:「這才是父親的作品。」她更於鍾愛畫作之照片上題字留念,表達對父親藝術的由衷敬意與深切情感,常書鴻之子常嘉陵亦在展覽中與父作合影,紀錄此珍貴時刻。

為提升展覽專輯之完整性與深度,常沙娜特別撰寫序言,詳述常書鴻的藝術風格與創作歷程,並提供諸多珍貴資料,此展覽不僅向常書鴻的藝術生涯致以最高敬意,更為中國現代藝術史上一位關鍵人物,做出隆重且具深度的文化呈現。

常書鴻(1904-1994)靜物

常書鴻(1904-1994)西瓜靜物

常書鴻(1904-1994)蘋果靜物

結語:旅法藝術的時代意義與文化貢獻

長流美術館所收藏的中國旅法藝術家作品,既承載個人生命經歷與藝術實踐,也映照20世紀中西文化激盪的脈動,這批畫家不僅在藝術語言上進行創新探索,更在思想與文化層面,體現出對現代性的積極追尋,他們於異地汲取歐洲現代主義精髓,並融合中國傳統書畫精神,開創出獨特的跨文化視野,為中國現代美術發展注入嶄新養分。

這些作品透過長流美術館的系統收藏與展覽策劃,不僅重現藝術家旅法歷程與風格轉變,也深化觀眾對東西藝術交流史的理解,其稀珍性與歷史價值,使這些畫作不僅為美術館之寶藏,更成為連結臺灣與世界藝術發展的重要文化資產。