楊三郎 生平

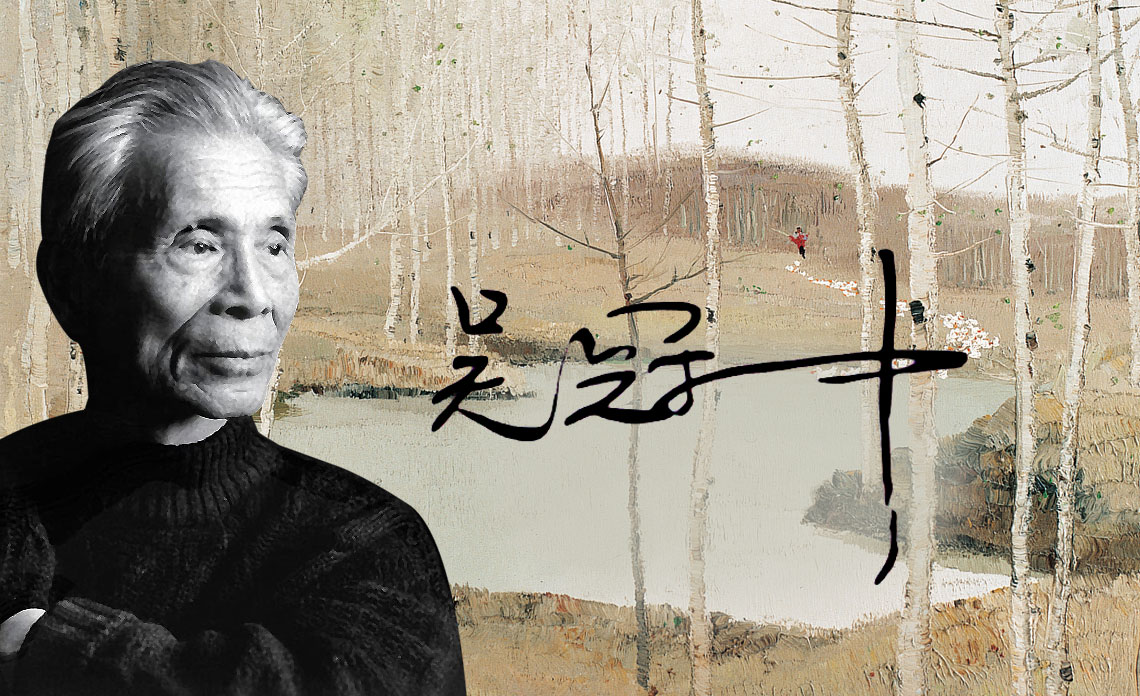

楊三郎出生於臺北州枋橋支廳(今新北市永和區),祖父楊克彰為清朝貢生,父親楊仲佐為詩人、菸酒商與地方仕紳,多才多藝且在地方具影響力。1915年就讀艋舺公學校(今老松國小),上學途中,時常經過一家文具店,看到日本畫家鹽月桃甫的油畫展覽,立志未來成為畫家。1917年舉家遷至大稻埕轉入大稻埕公學校(今太平國小)。1920年經小學校長推薦入試及格進入末廣高等小學(今福星國小)。1923年四月通過考試,進入京都藝術工藝學校研習一年。1924年轉入京都關西美術學校,師承二科會的黑田重太郎、春陽會的田中善之助。1927年代表作《復活節時》入選第一屆臺展,由官方以75日圓收購,標誌其首次重要展出與官方肯定。1928年《靜物》入選第二屆臺展。與陳澄波、李梅樹等聯合組成赤島社,為臺灣首個自主畫會組織。1929繼續創作入選臺展並與許玉燕結婚,隨後畢業於京都關西美術院,並短暫返臺協助家業。1931年第五回臺展曾意外落選,他很快調整心態,並在家人及妻子許玉燕的支持下一舉赴法深造。1930年《靜物》獲第四屆臺展「無鑒查」。

1932年抵達巴黎,他進入巴黎美術學校學習,其作品《塞納河》入選巴黎秋季沙龍展,使他成為早期在歐洲展出獲得認可的臺灣畫家之一。其間遊歷法國、比利時、荷蘭、義大利等地外景寫生,其畫風漸融印象派與野獸派影響,形成鮮明浪漫與光影寫實兼具的個人風格。1933年《巴黎的初春》《法國的莫列風景》獲第七屆臺展特選。1934年回到臺灣後,他與廖繼春、顏水龍、陳澄波、陳清汾、李梅樹、李石樵及立石鐵臣等人合組「臺陽美術協會」;致力推廣油畫教育與展覽制度的建立。自此他也長期參與臺展及府展的展出。1935年《盛夏淡水》獲第九屆臺展「無鑑查」。1936年《凝視》獲第十屆臺展入選。1937年長子楊星朗出生。《風景》參加第三屆臺楊展。1938年《夕暮之庭》獲第一屆府展「無鑑查」。1941年《森》獲第四屆府展入選。1946年參加臺北市中山堂舉辦的首屆「省展」。1948年《淡水》參加日本第十四屆春陽展。1952年與李石樵、郭雪湖在馬尼拉舉辦三人展。1973年於省立博物館舉辦「學畫五十年紀念展」。1974年楊三郎等成立中華民國油畫協會。1976年擔任「全國油畫協會」第一屆理事長。1978年於省立博物館舉辦個展。1979年於國立歷史博物館舉辦油畫展。1980年於太極藝廊舉辦油畫個展。1983年於歷史博物館舉辦油畫回顧展。1985年於雄獅畫廊舉辦六十年回顧展。1986年於臺南文化中心舉辦油畫個展。1989年於高閣畫廊舉辦個展。1990年參加臺北市立美術館舉辦「臺灣早期西洋美術回顧展」。1991年楊三郎美術館於永和網溪別墅落成,該建築原為其父楊仲佐所建之賞菊宅第,後轉做為畫室與住所,是他半生重要作品的創作基地。1995年5月6日辭世,享年87歲。

楊三郎 拍賣市場成交紀錄

楊三郎 作品集

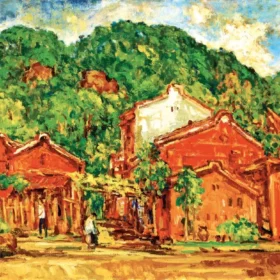

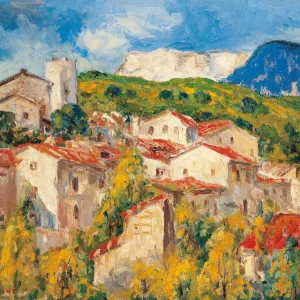

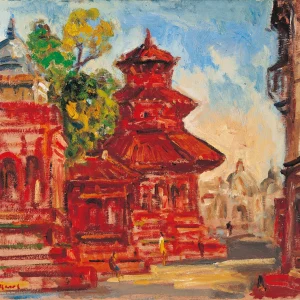

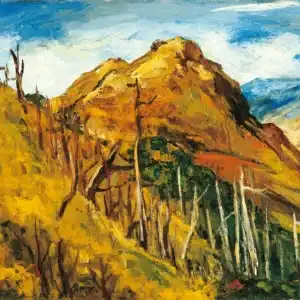

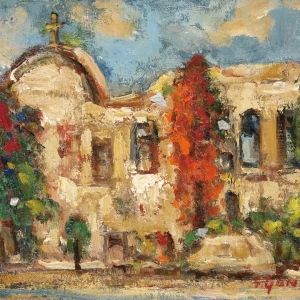

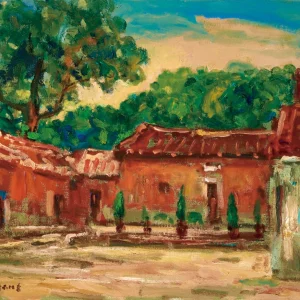

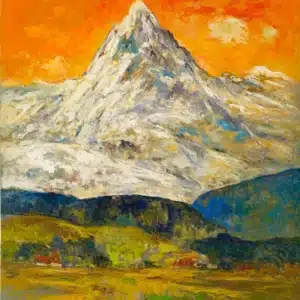

楊三郎(1907-1995)谷閒村落

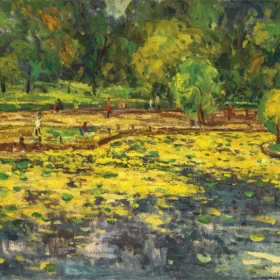

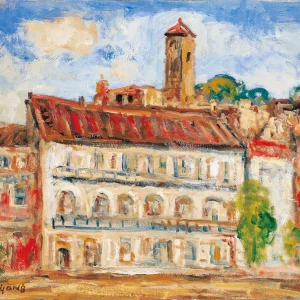

楊三郎(1907-1995)公園一角

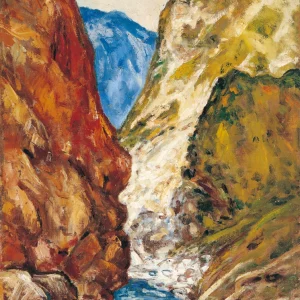

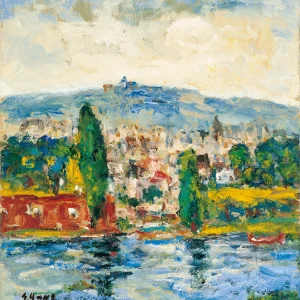

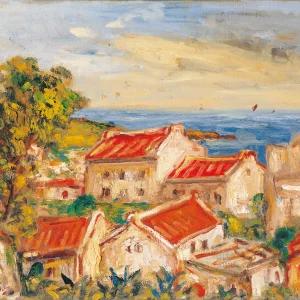

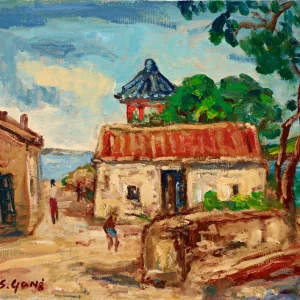

楊三郎(1907-1995)漁港

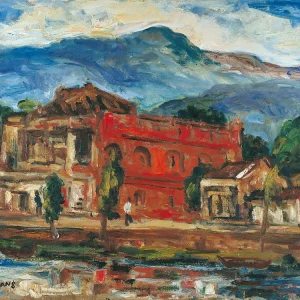

楊三郎(1907-1995)歐洲風景

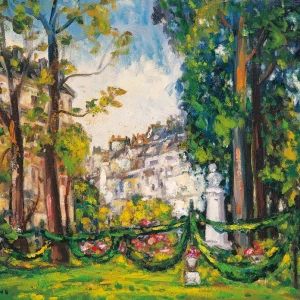

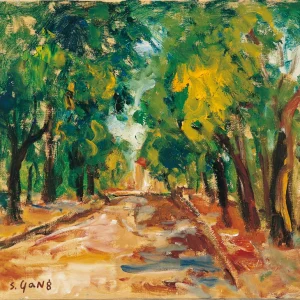

楊三郎(1907-1995)滿園春色

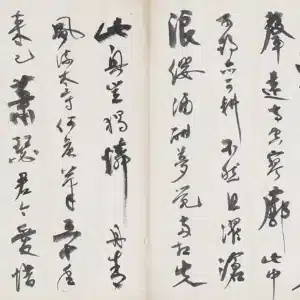

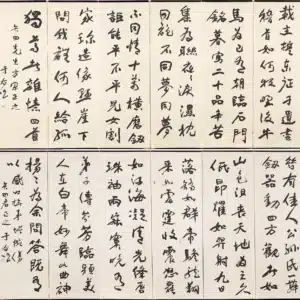

廖繼春等人(1902-1976)冊頁十二開

1洪瑞麟(1912-1996)盆花

油彩紙本 1937年作 33x47.5cm

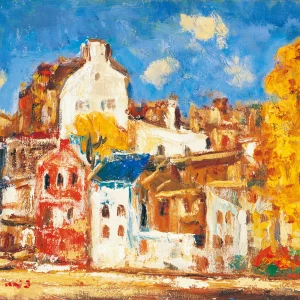

2.待查 街景

油彩紙本 33x47.5cm

3.陳德旺(1910-1984)風景

油彩紙本 1937年作 33x47.5cm

4.呂基正(1914-1990)裸女

油彩紙本 1938年作 33x47.5cm

5.陳春德(1935-不詳)樹林

油彩紙本 1938年作 33x47.5cm

6.李石樵(1908-1995)石榴

油彩紙本 33x47.5cm

7.廖繼春(1902-1976)花圃

油彩紙本 33x47.5cm

8.陳夏雨(1917-2000)少女

油彩紙本 33x47.5cm

9.陳澄波(1895-1947)淡水觀音山

油彩紙本 33x47.5cm

10.楊三郎 (1919-1989)玫瑰花

油彩紙本 33x47.5cm

11.李梅樹(1902-1983)裸女

油彩紙本 33x47.5cm

12.張木養(1933-2000)裸女

油彩紙本 1975年作 33x47.5cm

楊三郎(1907-1995)嘉義公園

藝覽窗前——長流揀選佳構 (2025展期8月22日—10月26日)

陳澄波與楊三郎的嘉義之約

嘉義,是風景畫家夢中的舞台,從舊城轉型的過程中,公園不僅是地景,更是歷史與記憶的容器;本主題以「嘉義公園」為共同出發點,邀請觀者走進兩位台灣近代繪畫巨匠——陳澄波與楊三郎——筆下的世界,看見他們如何以各自的視角與筆觸,書寫這片熟悉又深情的土地。

一處池水波光粼粼的公園,在兩人眼中,呈現截然不同的情感語彙:

1930年代的陳澄波,以鮮明色彩與幾何構圖,刻劃出都市化進程中的生命躍動;而戰後的楊三郎,則以光影層疊與自然筆調,沉靜地描繪風景背後的心靈流動。

陳澄波(1895–1947)與楊三郎(1907–1995),一位是日治時期本土油畫的旗手,一位是戰後台灣風景畫的拓荒者,兩人皆畢業於東京美術學校,回台後共同創立台陽美術協會,致力於推動本土藝術教育與展演制度,這份對於藝術的熱忱與理想,成就了他們跨越時代的精神交會。

儘管生命軌跡不同,兩人始終在畫布上展開無聲的對話,兩人雖未曾於同一時間描繪相同地景,但他們的作品,正如兩條交錯的河流,在台灣美術史的土地上,留下了深深的痕跡。

陳澄波與楊三郎的藝術對話

在陳澄波的《嘉義公園》中,畫面以古榕盤根錯節為中心,枝葉覆蓋水面,水中鶴群與白鵝悠游其間,岸邊則見紅燈籠、曲橋與亭榭,人物隱現於林蔭步道間,構成一幅充滿生機與靜謐交錯的在地風景畫,他以鮮活的色彩與濃厚的筆觸,捕捉自然與人文交融的瞬間,呈現出對地方情感的真摯凝視,亦展現其融合西方構圖與本土風景的藝術語言。

相較之下,楊三郎筆下的《嘉義公園》是一幅內在寧靜的投射,他以戶外寫生的自然筆法,刻意排除人物,強化了畫家與自然之間無聲的對話,為觀者留下沉思與感受的空間,畫中水光與林影被轉化為情緒的載體,構築出簡約而深邃的詩意氛圍,構圖不求戲劇張力,而著重光影與色塊層疊所引發的情感共鳴,呈現出深秋暮色中溫柔靜謐的美感,其意境之深,足與米勒的《拾穗》、莫內的《睡蓮》比肩,堪為印象派經典精神的當代表現。