藝覽窗前

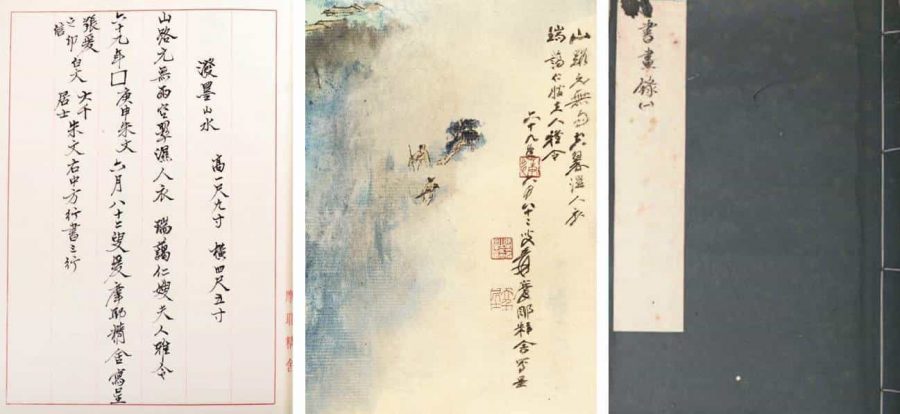

張大千(1899-1983)遠山含翠

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

藝術賞析:潑墨潑彩的渾融之境

這幅作於1980年的〈遠山含翠〉,是張大千晚年潑墨潑彩風格臻於化境的代表,畫面採用橫幅構圖,視野開闊,山巒走勢磅礡,畫家先以潑墨形成山體結構,再傾瀉石青、石綠,色彩與水墨相互衝撞、浸潤,產生了如寶石般璀璨、雲霞般迷離的效果,翠色從山體的脈絡與雲霧的呼吸中自然「含」蘊而生,虛實相生,是對宇宙元氣淋漓的生命禮讚。

上款解讀:超越語言的懂得與珍惜

上款人「瑞靄」即林瑞靄,是張大千旅美期間的英文翻譯與秘書。此作是林瑞靄來台探望時,大千先生所贈,他們的合作本身就是一種「以藝會友」——通過藝術,跨越了文化與語言的障礙,這份禮物,是藝術家將自己最珍視的藝術生命,饋贈給理解、陪伴自己的知己,是對這份「懂得」的最高認可與回應。 齊白石(1864-1957)旭日東昇

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

藝術賞析:桃花源裡的磅礡氣象

這幅作於齊白石75歲「衰年變法」成熟期的作品,展現了畫家將民間趣味與文人筆墨完美融合後的獨特風格,畫面採用了經典的「三遠法」構圖,從近景的桃花村舍、松林,到中景的浩瀚江水、點點帆影,再到遠景的連綿山巒、燦爛雲霞與一輪紅日,層次分明,氣勢恢宏,齊白石獨創的「紅花墨葉」風格在此作中得到磅礡展現,充滿了民間藝術的熱烈生命力。

上款解讀:雙重悲劇的歷史文本

上款人「中村公使」、題跋者「汪精衛」(1883–1944)。這幅畫承載著雙重悲劇:其一,是藝術家個體的「生命滄桑」,落款「七十五翁齊璜」指向齊白石為自己「渡厄」增壽的獨特秘辛,承載著一位老人對生命的眷戀與憂懼;其二,是國家民族的「時代滄桑」,此作後被汪精衛贈予日本公使,畫中象徵光明與新生的「旭日」被強行賦予政治使命,成為一段屈辱歷史的沉默證物,它見證了藝術在歷史洪流中無法自主的命運。 張大千(1899-1983)潑彩荷花

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

藝術賞析:晚年潑彩的磅礡與精微

這幅〈潑彩紅荷〉是張大千晚年潑彩技法登峰造極之作,畫面以石青、石綠營造出煙雲流動、水氣氤氳的朦朧世界,在潑彩形成的混沌氛圍中,張大千以極具書法性的勁健筆線,一氣呵成地勾勒出四尺長莖,氣勢如虹,對芒刺一絲不苟的描繪,於最細微處見精神,盛開的紅荷在青綠色的包圍中成為視覺焦點,彷彿在混沌元氣中綻放的生命之光。

上款解讀:雪中送炭的生命禮物

上款人「楚戈」(1928–2022),為戰後臺灣重要詩人、書畫家與藝評家,亦曾任職於國立故宮博物院。這幅畫是張大千在得知友人畫家楚戈(袁德星)罹患癌症後,主動題詞、贈送的寶物,此時的贈畫,其意義遠超藝術交流,它是一份精神的慰藉、生命的鼓勵與深切的關懷,這幅象徵著頑強生命力的〈潑彩紅荷〉,與楚戈並肩走過艱辛的抗癌歷程,是文人相重、患難見真情的典範。 徐悲鴻(1895-1953)雙貓圖

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

作品賞析:革新精神與生命禮讚

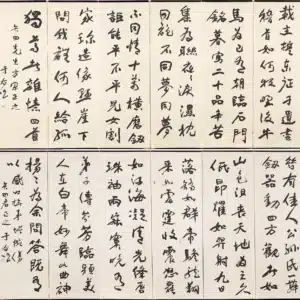

這幅作於1946年的〈雙貓圖〉,是徐悲鴻藝術成熟期的精妙佳構,畫中雙貓姿態各異:前方的貓雙目微闔,神情安然;後方的貓則目光炯炯,警覺地凝視前方,一靜一動,不僅象徵閒適與機警並存的生活節奏,也形成鮮明的動靜對比,使整幅畫面更具張力與層次感。徐悲鴻巧妙運用空白,營造中國畫特有的空靈意境,同時透過貓咪曲線的呼應,構建穩定而富有節奏感的三角形構圖,他以墨色渲染貓身,濃淡層次自然過渡,精準表現毛皮的柔軟質感,貓眼則以細筆勾勒並輔以層次渲染,晶瑩透亮,瞬間賦予生靈神采。

題跋印證:權威認證的考據與品鑑

題跋者「楊仁愷」(1915–2008),中國近現代極具影響力的文博學者、書畫鑑定家與故宮體系重要領導人之一,他一生致力於文物保護、典藏與書畫研究,是中國博物館與文化資產領域的代表性人物。右側楊仁愷先生題跋:「徐悲鴻雙貓圖真跡。龢溪仁愷題。」這十三字鑑定,簡潔而權威,其直斷「真跡」,消除了任何關於真偽的疑慮;署名籍貫「龢溪」,表明嚴謹負責的態度,其所鈐印記與徐悲鴻原印形成時代對話,共同構建完整的流傳證據鏈,此題跋不僅驗證真偽,更引導觀者從專業角度欣賞作品,是藝術考據與品鑑完美結合的典範。 黃君璧(1898-1991)秋溪垂釣

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

李可染《冬牧》——筆墨之靜,心境之遠

➤➤【口述:長流美術館館長 黃承志】 從雅集到贈畫:一段筆墨之緣 黃君璧先生是長流畫廊的老朋友,在藝壇德高望重,早年他和先父因為理念相契,常常相約談藝論畫,也一同擔任各展評審,情誼深厚。民國六十二年長流畫廊開業後,君翁更成為座上常客,每當畫廊新收好畫,他總興致勃勃親臨鑑賞,對中國書畫特別鍾愛,尤其是名家精品,有時直接收藏,有時拿自己的畫交換,談笑之間便成了畫壇佳話。 我和君翁相交多年,從欣賞畫作到閒談人生,無所不聊,每當他有新作,我都會親自登門拜訪白雲堂,幾乎每次都能帶回十來幅精選之作,印象最深的一次,他特地取出十一幅山水畫,笑著說其中一幅要送給我——那就是這帧《秋溪垂釣》,他還在題款旁補上「承志兄正」四字,紀念我們多年來的情誼。 技近乎道:黃君璧晚年筆墨意境探微 此畫作於其八十五歲高齡之時,筆墨工穩而氣勢充盈,可見他傾注極大心力,前景水波層層遞進,空間縱深分明;其間點染紅葉數筆,秋意嫣然,恰如畫龍點睛,山石皴擦有序,林木濃淡交錯,遠山蒼茫,瀑流飛瀉,整體構圖嚴謹而生動,此幅不僅展現黃君璧融詩入畫的高妙筆境,更是他晚年心境之寫照——清朗、沉靜、胸中丘壑自見,正可謂白雲堂主苦心經營的代表佳構。李可染(1907-1989)冬牧

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

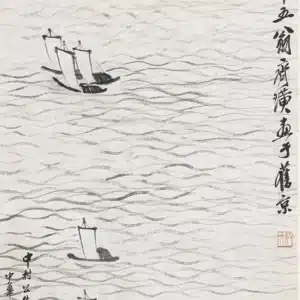

李可染《冬牧》——筆墨之靜,心境之遠

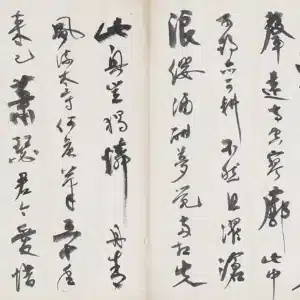

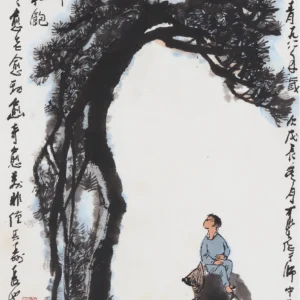

➤➤【口述:長流美術館館長 黃承志】 初識大師:師承齊白石與黃賓虹 一九四六年,時年三十九歲的李可染,接受北平國立藝專校長徐悲鴻的聘書,同時拜齊白石、黃賓虹為師,自此十年間,他常侍左右,理紙磨墨,潛心觀摩,在齊老與賓虹兩位大師之間汲取養分——既得齊白石沉著緩慢、留白含蓄之法,又承黃賓虹積墨成韻、厚重沉靜之旨。這段師承歲月,為他日後筆墨風格的醞釀與昇華奠下深厚根基。 緣起於情:大師親贈《冬牧》 年過七旬後,李可染筆下的山水已臻化境,墨韻與神韻交融,在黑與白之間開出無窮層次,那是一種內斂的壯闊——不是張揚的氣勢,而是天地靜默中流動的能量。當時長流美術館已珍藏他四、五十幅作品,一九八八年,我們原計畫再增購十餘幅,但李先生笑言手邊已無可供挑選之作,遂親自贈予《冬牧》一幅,並題寫「承志先生清屬」以誌情誼,那份真誠與厚重,我至今仍銘記於心。 筆墨之境:冬日牧野的靜謐與力量 《冬牧》筆墨沉靜、意境深遠,是他晚年最具代表性的作品之一,畫中右下方,一牧童安坐牛背,神情恬然,仰望左側橫斜的蒼松,松枝以淡青微染,使墨氣中透出寒光,更添一分清寂與空靈,構圖拱形,松影如蓋,彷彿為牧童與牛群庇出一方心靈的安處。整幅畫以“疏能走氣,密不滯神”為原則,留白開闊,墨色層層疊韻,牛體的濃墨與松幹的焦墨形成動靜對照,牧童身著一襲淡青衣衫,色澤明淨柔和,成為冷冽冬景中最溫柔的呼吸——那是生命的暖意,也是堅韌的象徵。 餘韻不盡:筆墨長存於世 對我而言,《冬牧》不僅是一幅自然景象的描繪,更像是李可染人生哲思的縮影,牛象徵堅忍,松喻高潔,而牧童的仰望,則映照著他一生敬天愛人的精神。這幅畫融合了他三重信念:以靜修身、以自然為師、以真為美,李可染常言「可貴者膽,所要者魂」,在《冬牧》中,他以最簡約的筆法寫出最深遠的心境,讓人於寒意中感受生命的光與暖。 翌年十二月,李可染辭世於北京西城,葬於八寶山,他雖遠行,然筆墨之魂未歇。二○○○年至二○○一年間,臺灣先後於國立歷史博物館與高雄市立美術館舉辦「李可染藝術世紀展」,盛況空前,觀者如潮,其夫人周珮珠與公子李小可亦曾蒞臨長流畫廊參訪,雅談交流,重溫當年畫壇盛事,情誼深摯,令人難忘。每當我在展場再見《冬牧》時,總覺那靜默的黑白之間,仍有大師溫厚的氣息,悠悠流轉,未曾散去。楊善深(1913-2004)游魚

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

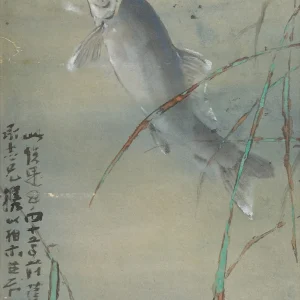

筆墨因緣四十載——我與楊善深老師的翰墨情誼

➤➤【口述:長流美術館館長 黃承志】 我與楊善深老師的情誼,始於對其藝術的深深共鳴,那些年,只要他有新作面世,我總是第一時間登門拜賞,每次必定傾心收藏二十餘幅,我們的交往,不僅在於收藏,更在於藝術上的相知。 丙寅補題:四十年前的工筆《游魚》 1986年(丙寅年),我帶著一幅早年從楊老師弟子處得到的《游魚》作前去請他鑑定,這是一幅他1940年代的工筆精品,當初未及題款,楊老師一見此畫,頓時朗聲大笑,憶起這確是他年輕時的作品,欣然提筆補題:「此作是為四十年前舊作,承志兄攜以相示,並下題誌之,丙寅,善深。」並鈐上印章,為這幅遺珠完成了最後的認證。 此時的楊善深,已屆七十九歲高齡,早已是嶺南畫派公認的泰斗,與趙少昂、關山月、黎雄才並稱「嶺南四大家」,藝術地位崇高。這幅《游魚》是他早期少見的工筆力作,畫中鱖魚昂首欲躍,逐逗水面的桃花,水波輕漾,蘆葦斜逸,以極細膩的筆觸捕捉了水中生命的靈動一瞬,他早期對自然形態的深刻觀察與傳統功力,在此作中一覽無遺。 丁寅贈聯:筆墨中的風雷之氣 隔年,也就是1987年(丁卯年),我再度前往拜訪,那次,楊老師特意拿出一幅《行草五言聯》贈予我,並說這是他非常滿意的作品,上款題「承志吾兄留念」,令我十分感動。 這幅對聯筆墨濃稠渾厚,氣勢磅礡,右聯書「乙地月留隱」,左聯書「文章起風雷」,當時他已八十歲,人書俱老,其書法融合了繪畫的破筆與皴法,結構開闊,字裡行間充滿呼吸的韻律與風雷激盪之勢,這不僅是他書藝的巔峰體現,更是他文人風骨與豪邁氣魄的寫照。 情誼與藝術的見證 回想這兩次經歷,從丙寅年為舊作《漁》補題,到丁卯年贈我《行草五言聯》,不僅見證了我與楊老師的深厚情誼,也恰恰展現了他藝術生命的兩個面向:一是早期工筆的嚴謹與靈動,二是晚年書法的磅礡與渾融;這兩幅作品,一如清洌的流水,一如奔騰的風雷,共同構成了楊善深先生完整而偉大的藝術世界,也成為我與他之間最珍貴的翰墨因緣。黃君璧(1898-1991)/溥儒(溥心畬)(1896-1963)/張大千(1899-1983)清供圖

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

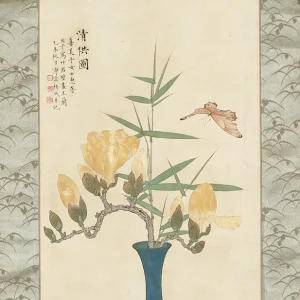

異地重逢的因緣

1955年秋,溥心畬自韓國講學返程,短暫停駐東京,彼時的東京不僅是戰後文化重建的中心,也是東亞藝術交流的重要節點;張大千為籌辦畫展、搜羅古紙而旅居於此;黃君璧亦因出席藝術會議而停留日本,三位原以台灣為主要活動舞台的「渡海三家」,就在這樣的秋光之中意外交集,使異國城市成為他們情誼與創作再度交會的場域,身分、際遇與時代動盪共同構成了這場重逢的深層背景,使東京雅集成為三人藝術生命中特別明亮的片刻。

三家合筆的清供雅趣

這場東京雅集最珍貴的結晶,當屬三人合作贈予日本女史山田喜美子的《清供圖》;喜美子並非普通友人,實為張大千在日本的親密知己,她深諳中國書畫,與大千交往甚篤,常為其在日本的藝術活動提供協助,這幅贈予她的作品,因而更顯特殊,既是對知音的酬答,也是三大家藝術實力的集中展現。

畫作中三人分工明晰而自然,各展所長,又渾然一體。張大千以沉著之筆寫竹,修竹挺秀而立,枝葉疏密有法,青翠之意於筆端盡顯,展現其旅日期間筆意內斂、風格趨於精緻的另一面;黃君璧所作玉蘭,以淡赭與鵝黃層層敷染,花色溫潤如玉,枝幹蒼勁有節,於柔美中暗藏金石骨力,典雅中見剛健;溥心畬則以一件深藍長頸瓶統攝全幅,將竹與蘭納於瓶中,瓶身紋樣中更隱現「招財進寶」合體字符,寓意深長;復以翩躚蝴蝶點景,輕靈飄逸,為畫面添注生氣,更具畫龍點睛之妙,並題款記述,使畫面氣韻流轉,文意盎然,真可謂「補成並記」之妙筆,三家筆墨意趣相投,分工默契而相得益彰,誠為珠聯璧合之代表作。

清供深意與時代對話

《清供圖》雖以案頭清供為題,意境卻遠超畫幅之外,冷戰格局初定之時,台日之間的文化往來,既隱含敏感,亦具深遠意義。此作經由喜美子留存東瀛,成為文化跨越政治藩籬的象徵,見證在動盪年代中,藝術仍能維繫其獨立而自由的生命力,如同夜空中的微光,恒久照亮那一年東京清秋之中,三家筆墨交響、心靈相映的珍貴時刻。 溥儒(溥心畬)(1896-1963)聊齋畫皮

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

溥儒《聊齋畫皮》市場定位分析

在溥儒藝術市場中,神怪題材雖非常見創作主線,卻憑藉其稀有性與獨特敘事魅力,屢次在拍賣市場創下價格紀錄。本件《聊齋畫皮》若與市場頂級案例相互參照,或可窺見其潛在價值: 《鍾馗》系列作為溥儒人物畫作的價格標竿,以2004年北京翰海拍出的《鍾馗嫁妹》設色紙本(尺幅185.5×95 cm)為例,該作以人民幣286萬元成交,充分展現市場對這一題材的高度認可。而同屬神怪題材的〈鬼趣圖〉、〈山魈圖〉等作品,也憑藉其奇崛構圖與生動氣韻,在市場中建立穩固的價值基礎,其藝術價值皆植根於完整的敘事結構、精妙的筆墨運用與深厚的人文寓意。 《聊齋畫皮》具備與上述作品同等級的市場潛質:題材源自文學經典,畫面中妖鬼與美人的巧妙並置,虛實相生的表現手法,不僅展現了溥儒「以文入畫」的藝術追求,更在詭譎氛圍中透出文人特有的幽默感,承載著深層的美學批判與哲學思考。作品構圖疏密得宜,題識書法精妙,絹本材質保存完善,整體呈現出溥儒在敘事表達與筆墨技法間的高度融合。 與市場高價作品相比,本作作為溥儒創作中極為罕見的「聊齋」主題作品,兼具強烈的戲劇張力與思想深度,在當今注重「主題性」與「展覽價值」的藝術市場中,具有顯著的競爭優勢。此作不僅代表了溥儒藝術中一個未被系統梳理的創作脈絡,更是其文人精神與戲劇想像力的完美結晶,對重要藏家與美術機構而言,實屬一件可遇不可求的館藏級藝術珍品。齊白石(1864-1957)雁來紅鴝鵒圖

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

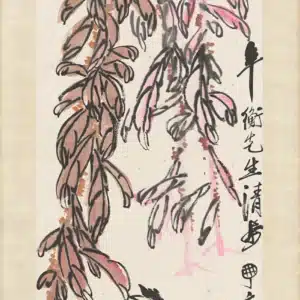

作品賞析:簡筆傳神的晚年風華

本幅〈雁來紅鴝鵒圖〉屬齊白石花鳥畫中經典題材,畫面佈局匠心獨運,上半部以斜垂的雁來紅枝葉為主體,葉色豐富多變,下方一隻鴝鵒(八哥)昂首而立,神情專注,與上方枝葉形成動靜呼應,全幅採「上繁下簡」之結構,充分體現中國畫「計白當黑」的美學智慧,齊白石以側鋒迅疾掃出枝葉,線條流暢自然,鴝鵒以濃墨寫意繪成,神態靈動,展現其「以簡馭繁」的高超筆墨控制力。

題跋印證:專業定名的價值背書

題跋者「米景揚」(1915–2003),為中國近現代著名書畫鑑定家、書法家與博物館專業學者,長期服務於國立故宮博物院與文博體系,是中國書畫鑑定界具有代表性與權威性的重量級人物之一。畫面左下方米景揚先生題跋:「上世紀之一九四七年,白石翁作雁來紅鴝鵒之圖精品。辛卯中秋識於京,米景揚。」題跋明確標示創作時間與作者,並將畫作內容精確定名為「雁來紅鴝鵒之圖」,展現了題跋者深厚的傳統修養,其所下「精品」之評,是對作品藝術價值的權威認可,米景揚同時作為榮寶齋資深專家,其題跋兼具學術與市場雙重公信力,極大增強了作品的可信度與收藏價值。 張大千(1899-1983)五百強盜成佛圖

藝覽窗前——長流揀選佳構 (2025展期8月22日—10月26日)

傳承有序的典範

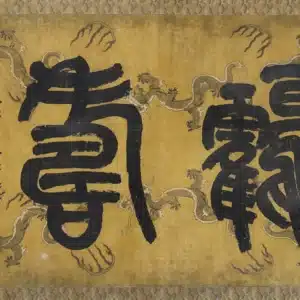

《五百強盜成佛圖》卷,絹本,縱64.5公分、橫580公分,畫上未署名款識,惟於左右兩側可見「大千父」、「大風堂供養」二印,並有于右任題籤:「張大千摹敦煌壁畫,墨三仁兄存之,右任」,此件作品既是張大千敦煌時期的重要摹本,也承載了清晰的人物脈絡與歷史傳承。

藝術軌跡與傳承之路

1941至1943年間,張大千率弟子駐紮敦煌莫高窟兩年半,臨摹超過二百幅壁畫,本作應出於此時期或稍後完成,二戰後,他攜帶敦煌摹本先後於重慶、成都、南京等地展出,轟動藝壇,于右任時任國民政府監察院長,亦為近代書法大家,與張大千交情深厚,題籤應作於1940年代後期。

其後,此卷由張大千或經于右任題簽後,轉贈國府重要軍政人物顧祝同(1893–1987),題中「墨三仁兄存之」即指示流轉歸屬,由此推斷,此件作品應於1949年國府遷台之前,已歸入顧氏收藏,至1960年代,張大千已享譽國際,于右任成為近代書法宗師,顧祝同亦退居政壇元老,三人身份皆定格於近現代史,使本卷更具時代印記與「傳承有序」的典範價值。

川博本與長流本的藝術對話

「五百強盜成佛」故事見於敦煌莫高窟西魏第285窟及北周第296窟,張大千所摹應屬後者,其內容敘述古印度喬薩羅國五百強盜被捕後遭挖目酷刑,佛祖憫其苦難,以神通治癒並說法渡化,終令其修成正果。

現存相同布局的摹本,四川博物院亦藏有一卷,與長流本相比,川博本色彩濃烈厚重,長流本則顯得清雅淡逸,由於當時參與臨摹的弟子畫師多達十餘人,即便依據同一粉本創作,最終仍展現出各具風貌的差異,兩卷作品均保留部分未敷色處,呼應敦煌原壁畫的留白效果;然而在原壁中,以石青、朱紅與墨色鋪陳之處尤為厚實,而兩卷摹本背景的淺石綠,則顯示出臨摹者的再創處理,這種在臨摹過程中的調整與變化,不僅重現了敦煌壁畫的神韻,也彰顯了張大千敦煌時期作品的再創精神與藝術價值。

敦煌傳承中的代表之作

此卷不僅保存了敦煌壁畫經典的宗教故事與圖像語言,更透過張大千的筆觸與藝術視野,將古代題材轉化為兼具現代感的再創之作,它既是研究敦煌藝術傳承的重要依據,也是理解張大千藝術風格演進及其國際影響力的代表性作品。 張大千(1899-1983)蘭芳蝶舞/溥儒(溥心畬)(1896-1963)群羊圖

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

-300x300.webp)

-300x300.webp)