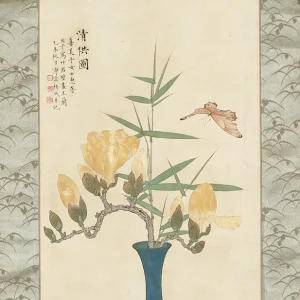

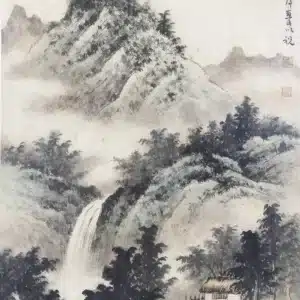

黃君璧(1898-1991)/溥儒(溥心畬)(1896-1963)/張大千(1899-1983);清供圖

設色紙本 1955年作 64x29cm

上款人:山田喜美子

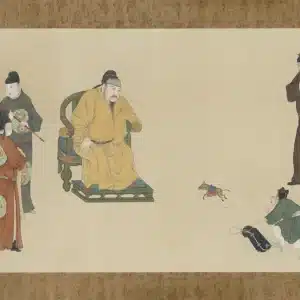

照片: 左起為伊藤啟子、莊嚴、張大千、山田喜美子、黃君璧、溥儒與莊禹靈 1955 年合影於日本東京。

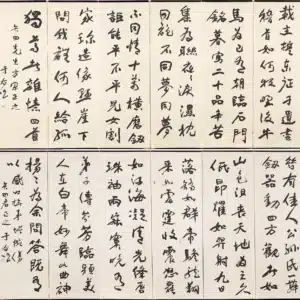

資料:《黃賓虹|徐悲鴻|黃君璧:長流美術館50週年紀念選》,藝術家出版社/長流美術館,2024年1月,p.113。《溥心畬:長流美術館50週年紀念選》,藝術家出版社/長流美術館,2024年1月,p.58。《張大千:長流美術館50週年紀念選》,藝術家出版社/長流美術館,2024年1月,p.121、291。《品畫錄》,藝術家出版社/長流美術館,2024年4月,p.35。

藝覽窗前——長流揀選佳構(2025展期11月04日—12月07日)

異地重逢的因緣

1955年秋,溥心畬自韓國講學返程,短暫停駐東京,彼時的東京不僅是戰後文化重建的中心,也是東亞藝術交流的重要節點;張大千為籌辦畫展、搜羅古紙而旅居於此;黃君璧亦因出席藝術會議而停留日本,三位原以台灣為主要活動舞台的「渡海三家」,就在這樣的秋光之中意外交集,使異國城市成為他們情誼與創作再度交會的場域,身分、際遇與時代動盪共同構成了這場重逢的深層背景,使東京雅集成為三人藝術生命中特別明亮的片刻。

三家合筆的清供雅趣

這場東京雅集最珍貴的結晶,當屬三人合作贈予日本女史山田喜美子的《清供圖》;喜美子並非普通友人,實為張大千在日本的親密知己,她深諳中國書畫,與大千交往甚篤,常為其在日本的藝術活動提供協助,這幅贈予她的作品,因而更顯特殊,既是對知音的酬答,也是三大家藝術實力的集中展現。

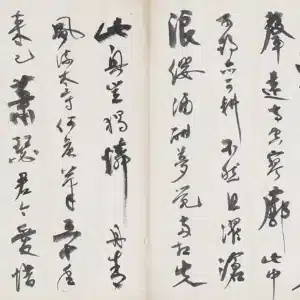

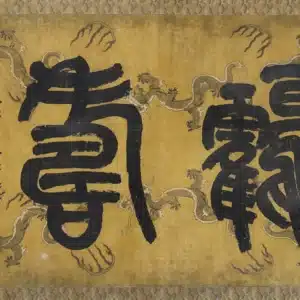

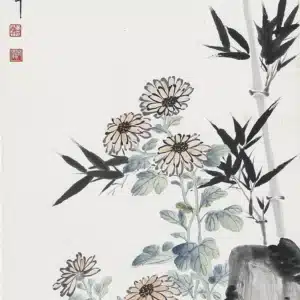

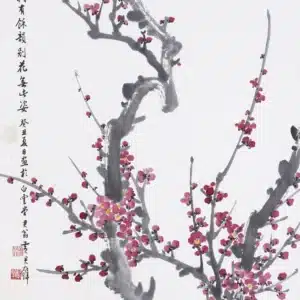

畫作中三人分工明晰而自然,各展所長,又渾然一體。張大千以沉著之筆寫竹,修竹挺秀而立,枝葉疏密有法,青翠之意於筆端盡顯,展現其旅日期間筆意內斂、風格趨於精緻的另一面;黃君璧所作玉蘭,以淡赭與鵝黃層層敷染,花色溫潤如玉,枝幹蒼勁有節,於柔美中暗藏金石骨力,典雅中見剛健;溥心畬則以一件深藍長頸瓶統攝全幅,將竹與蘭納於瓶中,瓶身紋樣中更隱現「招財進寶」合體字符,寓意深長;復以翩躚蝴蝶點景,輕靈飄逸,為畫面添注生氣,更具畫龍點睛之妙,並題款記述,使畫面氣韻流轉,文意盎然,真可謂「補成並記」之妙筆,三家筆墨意趣相投,分工默契而相得益彰,誠為珠聯璧合之代表作。

清供深意與時代對話

《清供圖》雖以案頭清供為題,意境卻遠超畫幅之外,冷戰格局初定之時,台日之間的文化往來,既隱含敏感,亦具深遠意義。此作經由喜美子留存東瀛,成為文化跨越政治藩籬的象徵,見證在動盪年代中,藝術仍能維繫其獨立而自由的生命力,如同夜空中的微光,恒久照亮那一年東京清秋之中,三家筆墨交響、心靈相映的珍貴時刻。