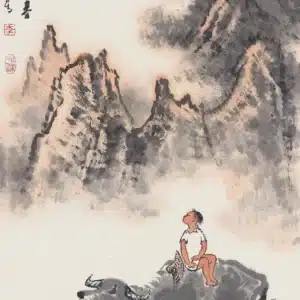

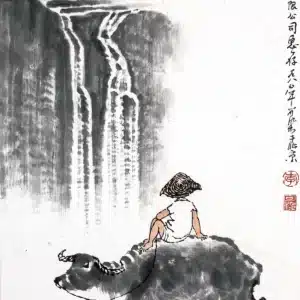

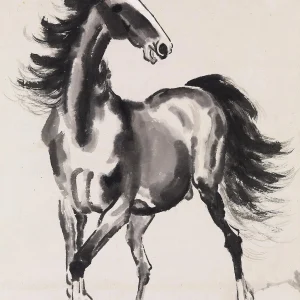

李可染畫牛,依作家老舍的回憶,應是始於1940年;從此成為常課,近50年未曾間斷。李可染之愛牛、敬牛、畫牛,從他把畫室命名為「師牛堂」,也可窺見一斑;那是對牛的歌頌,也是對理想人格的一種追求:善良、溫馴,而勤勞。

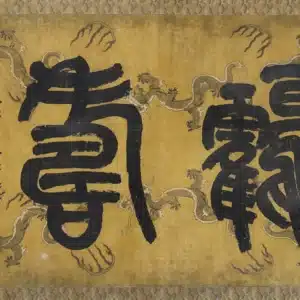

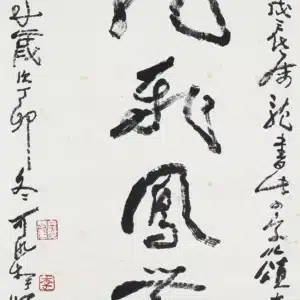

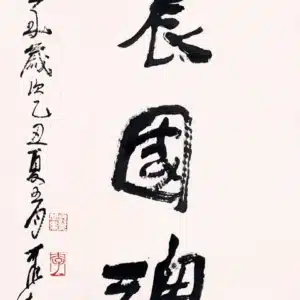

事實上,李可染的畫牛,也和個人的生命歷程有一些淵源。他曾不止一次地提及他畫牛的起因和動機:那時正逢日軍侵華時刻,他人在重慶,忽然接到夫人蘇娥在上海病逝的噩耗,幾天幾夜無法入眠;他居住的金剛坡下的農家,養了一頭水牛,夜裡,他聽著水牛反芻吃草的聲音,想起了魯迅的名言:「我吃的是草、擠的是奶。」人生的苦難、經歷,最終都成為藝術家創作的養份。他也曾自題畫牛:「牛也力大無窮,俯首孺子而不逞強。吃草擠奶,終生勞瘁。事農而安,不居功。純良溫馴,時亦強犟(ㄐ丨ㄤˋ)。穩步向前,足不踏空。皮毛骨角,無不有用。形容無華,氣宇軒宏。吾素崇其性、愛其形,故屢屢不厭寫之。」(1962)既是詠牛,更是自況、自勉。

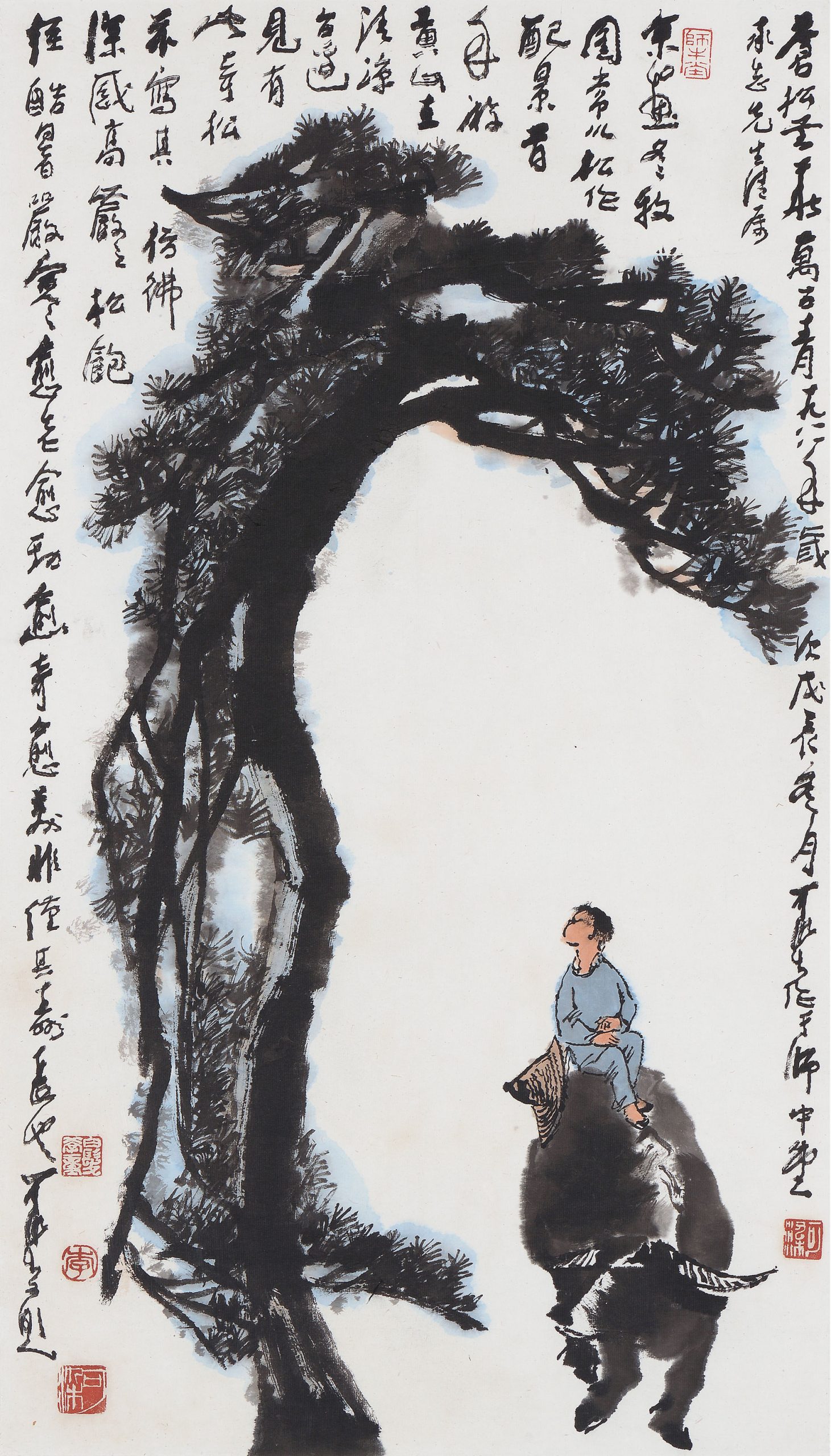

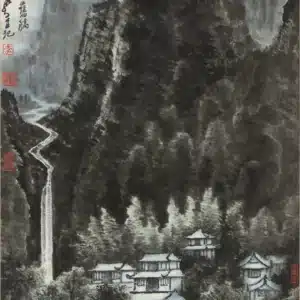

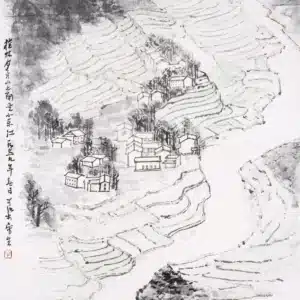

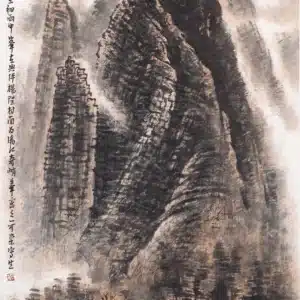

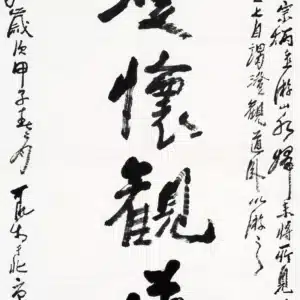

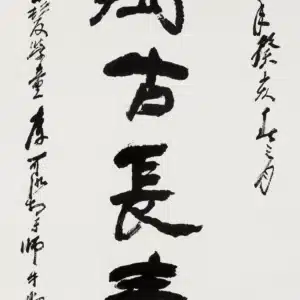

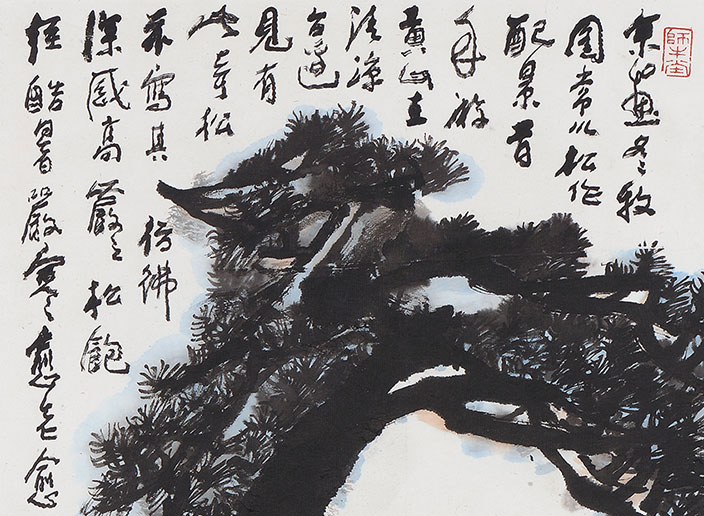

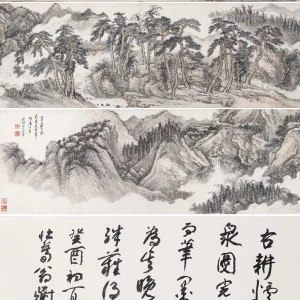

李可染早年習畫,從西畫入手,以鉛筆素描觀察、記錄自然形態神氣,至晚年不變。所畫〈冬牧〉各圖,均以松樹為背景;早在1962年,即有同名之作,卷首亦題「蒼松無藏萬古青」數字;1987年,再作〈冬牧圖〉一作,題記首提黃山清涼台奇松乙事,唯尺幅僅69×46.5公分。1988年再作此幅,畫幅更大,題記亦更詳實;而所畫「奇松」,更顯奇美,枝幹糾結、內斂,而非如一般松樹之枝條外伸。至於所謂之「老、勁、奇、美」,乃此高巖之松飽經酷暑嚴寒多重考驗後的生命形態;文末再加一句「非僅其壽長也」,乃在提醒歲月之不可虛度,長壽不足以傲人,重在生命形態的養成。

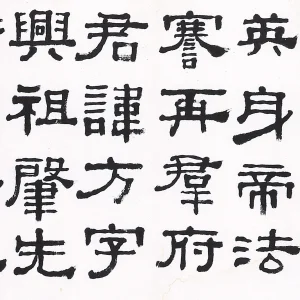

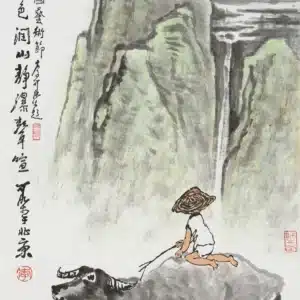

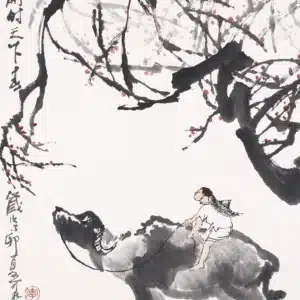

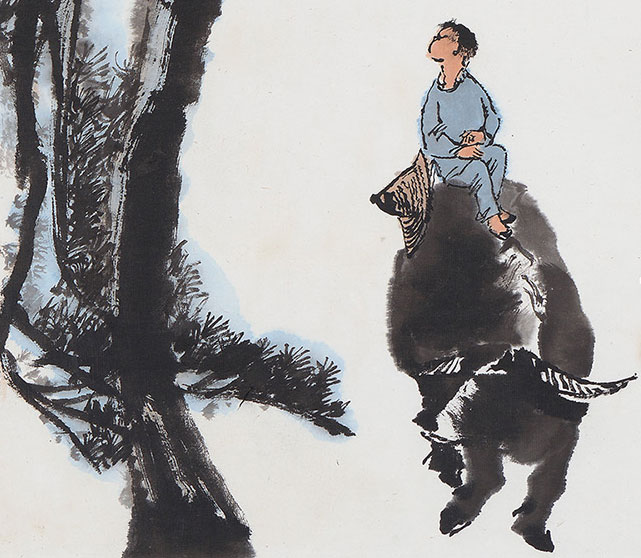

牧童的身形與牛背

此畫較之李氏其他牧牛畫作,尺幅上較為狹長,益顯奇松之高峻、宏偉;且濃墨之外,略施石青,更見古松之常青特質,且與樹下牧童之衣衫兩相呼應。

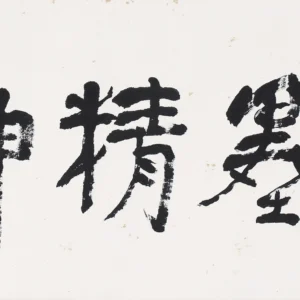

李可染畫作之奇美,除用筆、施墨、加彩之大膽、精確,有所謂:「可貴者膽,所要者魂。」的氣勢和意境之外,其構圖更為奇絕,這在那些江面浮在群峰之上的風景畫作中,特別明顯,乃結合平遠與高遠的視角,幾乎是21世紀無人機發明之後始能得見的空拍景緻;而在此幅〈冬牧〉圖中,全幅的視覺中點,正是和牧童眼睛平行的位置,也就是只有在這個位置的平行點上,才能同時呈顯仰角的奇松之巔以及俯望視角下的老牛背部。這樣的情形下,觀眾的眼睛,也就成為一個猶如喇叭型的大視野,既集中又開闊,再加上奇松形成的中空弧度,畫幅中央的這個空白處,反而成為全幅畫面中最重要的焦點。

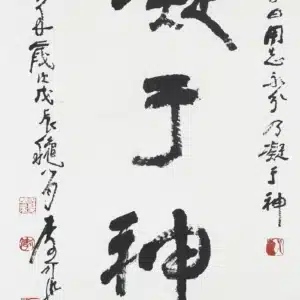

此外,在奇松枝幹重覆卻不紊亂的弧線交錯中,牧童的身形與牛背、牛頭留白處所形成的另一單純、細小,卻不柔弱的弧線,便和奇松形成一種環狀的構成;虛實之間,猶如太極的雙弧、生生不息…..。

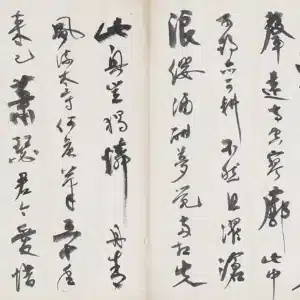

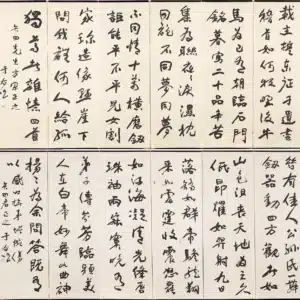

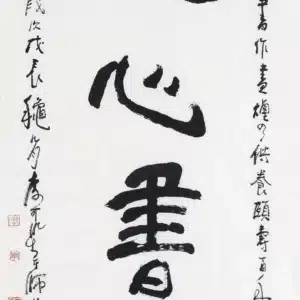

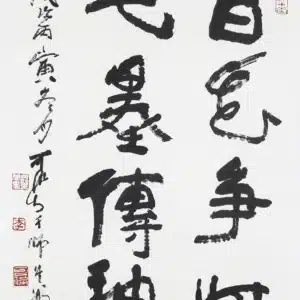

〈冬牧〉一作的鈐印之多,亦屬罕見。除名章三枚外,起首章為朱文長印的堂號「師牛堂」;題記之末,則為白文方印的閒章「白髮學畫」,這是李可染七十歲時,請上海老畫家唐雲為他所刻的圖章。李氏七十歲,也就是1977年,從客觀的事實言,此時的李可染已然經歷60年代的藝術成熟期,也遭受了文革的批判與摧殘;但七十歲的老人,仍覺得面對大自然時,自己就像個剛學畫的小學生,因此以這樣的閒章來不斷地自我提醒、自我激勵。

事實上,李可染生逢特殊的時代,廣學多師,小時候就開始練字,後來學水墨,從四王的王石谷入手;到了上海之後,結識劉海粟、林風眠,尤其深受林風眠影響,幾乎整個抗戰時期都和林風眠在一起,學到了畫面中光影的對照。俟抗戰結束,則受徐悲鴻之邀前往北平,在擔任北平藝專中國畫教授的同時,更向齊白石、黃賓虹近身學習,既學到了齊白石的沈著緩慢;也學到了黃賓虹的廣學多師。七十歲後,還時時以小學生的心情面對畫畫這件事。他最知名的一句話,便是:「以最大的功力打進去,以最大的勇氣打出來。」

1988年,是李可染八十一歲的一年。中央美院中國畫系及中國美協等單位,才先後為他舉辦完八十壽辰的慶賀活動;傑出的藝術研究者、也是中國藝術研究院副研究員郎紹君也在這年正式完成《黑入太陰意蘊深──讀李可染先生山水畫》論文,並獲得該院首屆優秀科研成果評獎的評論一等獎;年底,黃承志來訪,創作了這幅長軸式的〈冬牧〉圖。

隔年(1989)年底(12月5日),李可染即因心臟病突發溘然長逝。1988年年底為黃承志所作的〈冬牧〉圖,也成了他牧童系列作品中的最後之作,格外珍貴,也見證了兩岸文化交流的一段佳話。