亨利.皮爾.侯謝

Henri-Pierre Roché

1929

我看著他美麗的畫作…

他是個有才華的人,他在起步了!

I look at his beautiful paintings…

he’s quite a guy, and he’s on his way.

作品賞析

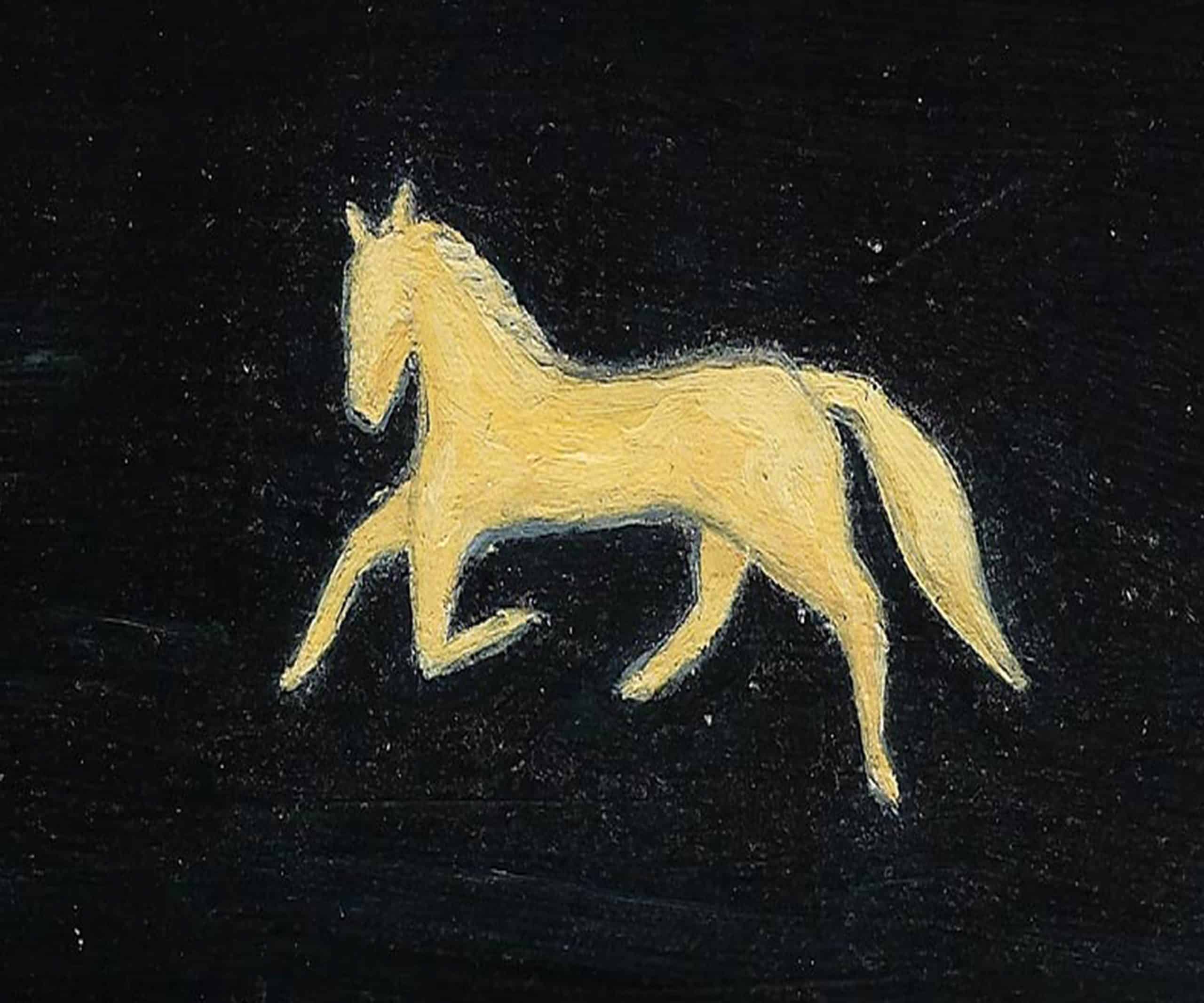

在一片暗藍的廣大原野上,一匹鮮明又充滿活力的白馬,孤獨地向前奔馳,遠方的天邊,是黎明將現的霞光….,白馬是藝術家精神的化身,身處暗夜卻永不停歇、一生孤獨仍保持奮進。

常玉愛馬、畫馬,他的〈馬〉畫,樣貌多元,時而頑皮翻滾、時而奔馳嬉戲,這幅或可稱為〈黎明之馬〉的作品,則是少數刻意強調大地初醒、天光將現的黎明氛圍,那是藝術家在巴黎孤寂的創作生活中,對自我的期許、激勵,與等待。

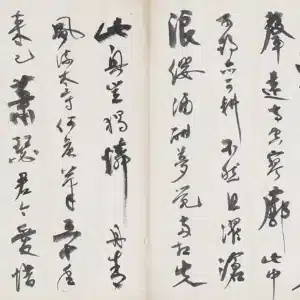

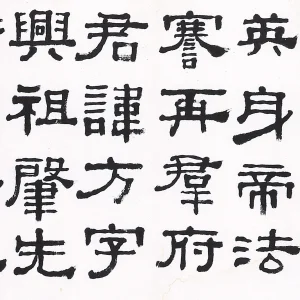

常玉,本名常幼書,四川順慶(今南充)人,1901年出生於富商家庭,在家中排行第六,備受家族兄長疼愛。常玉幼時由父親啟蒙書畫;年少時前往上海美專學習,為順利入學,將出生年改作1895年。五四運動後,在大哥資助下,以勤工儉學身份前往法國留學,成為中國早期留法學生之一。一生滯留巴黎,直到1966年辭世,也是少數能在紐約現代美術館舉辦個展的華人藝術家。

儘管出生殷富家庭,且才氣縱橫,作品亦曾參與1955年的巴黎獨立沙龍,備受肯定;但深具藝術家個性的常玉顯然並不擅長經營自己,更不諳和畫商的交往之道,加上長年放蕩、揮霍,終成窮困潦倒的失意畫家。

1963年,台灣國民政府教育部長黃季陸,和常玉為四川同鄉,前往巴黎訪問,得知常玉狀況,特邀他前來台灣師範大學美術系任教,並在台北國立歷史博物館舉行個展。常玉喜遇知音,大為欣奮,除一口答應,並在1965年先在巴黎友人家中舉辦預展,且將展出的40餘幅作品寄回台灣,自己則先到埃及旅遊。不料巧遇埃及與中華民國斷交,一番折騰下,護照被「抵押」,也中斷了赴台之行。此後,返回巴黎,益發消沈,影響健康,1966年因媒氣中毒,去世於巴黎工作室中,享年65歲。

常玉送往台灣的40餘幅作品,後來由教育部移撥國立歷史博物館典藏,並在2017年、也就是常玉逝世50週年時,舉辦大型紀念展,轟動藝壇,備受民眾喜愛。

常玉的創作風格,在簡潔的構圖中,充滿生命的寓意與象徵,或是帶著高貴喜慶氣息的花卉、靜物,或是隱含人生際遇起伏的動物形象,在高雅與稚拙兼俱的造型與色彩中,撥動觀眾心弦的共鳴。

此幅未註年代的〈馬〉(黎明之馬),應是1960年代初期之作,也正是同鄉高官黃季陸邀請他赴台任教的時刻,相信藝術家的心情,就像那匹夜暗中奔行的白馬,喜見黎明天光的來臨。這件作品一反常玉喜用平面色彩當背景的慣常手法,是以帶著筆觸及豐富層次變化的色彩,表現那大地初醒、天光萌動的黎明氛圍,充滿著情緒的激動,而那看以純白的馬匹,其實也有著淡微粉紅色的成分。這是常玉大批馬畫中,深具特色與情感的一件佳作。

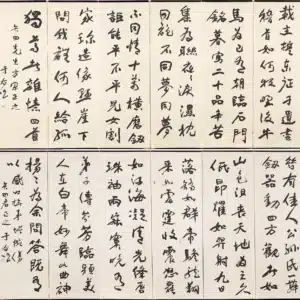

正和許多被歸納為「巴黎畫派」的藝術家一樣,他們的作品各自擁有獨特的風格,但他們的共同點則是一起滋養了20世紀30年代的巴黎文化與內涵。常玉畢生創作並沒有堅持民族情感,但他生命中具存的民族文化,毫無疑問地成為創作中自然流露的情感來源與表達語彙。

「馬」一向是中國傳統繪畫中的一個重要題材,以馬喻人,也以馬喻己,朋友相交知心,更以伯樂得識千里馬為比喻。常玉之以馬為主題,起於1920年代初期,那也是他初往巴黎學習的時刻。相傳徐志摩自法返中後,仍曾去信常玉,提及他對常玉馬畫的驚艷與鍾情,期待能擁有一幅馬畫。

但常玉的馬畫,從早年的成群、瀟洒,逐漸走向單一、孤獨,自然和他生命的際遇有關;特別是30年代之後,由於作為他經濟來源的兄長的辭世,以及相戀10年的女友的離去,常玉畫面中的馬,往往也成為他自我的象徵與寫照。

相較於當年同時前往巴黎留學的其他中國藝術家,如:徐悲鴻、林風眠、顏文樑、方幹民,在返國後紛紛擔任重要的美術學校教職,一生滯留異鄉的常玉,則以他孤苦的生命型態,熬練成無可取代的個人藝術風格;這樣的風格與內涵,越經時間的洗練,越散發迷人、深沈的內蘊。那是一種超越地域、超越文化,卻又深富歷史與文明韻味的人類共同情感,受到當年許多藝術同好的贊賞與收藏,包括:荷蘭籍作曲家法蘭寇(Johan Franco),及20世紀最具影響力的美籍攝影家法蘭克(Robert Frank)等。但隨著常玉的過世,他的作品曾一度被人遺忘將近30年的時間。

直到上世紀90年代中期,常玉的作品才隨著亞洲藝術市場的崛起,深受注目,且備受喜愛,交易價格更屢創新高。但人們在欣賞他的作品時,不應遺忘他那堅持藝術品質的純正初心,乃至困守貧窮、仍不甘陷入諂媚的清高人品。在他極其窮困的時候,寧可委曲從事仿古家具,仍不願改變自己繪畫創作的風格。顯然天下沒有兩面討好的便宜事,就如耶穌的教誨:上帝的歸上帝、凱撒的歸凱撒!常玉甘心選擇貧困,卻也守住了藝術的品質。

常玉,人如其名,堅守其藝,常保玉潔。