評介撰文 / 亞洲大學附設現代美術館館長‧美學藝術學博士 潘襎

作品賞析

林風眠(1900-1991)被視為中國近代美術的開創者之一,也是中國近代第一批留學歐洲的近代中國畫家,1925年歸國出任北平國立藝術專門學校校長,1928年獲聘出任杭州美術專門學校創校校長。杭州美術專門學校簡稱杭州美專,亦即往後的杭州藝專,現在的中國美術學,開啟接續歐洲文藝復興以後的美術教育體制先河。他的藝術成就不只影響中國大陸,在台灣也廣為人知,譬如趙無極、朱德群、席德進、趙春翔都畢業於杭州美專。朱德群戰後來到台灣,來台之後前往法國,成為獲得法蘭西美術院院士的第一位東亞畫家,還由終身立志成為專業畫家的席德進,一度任教於台灣的趙春翔,長年在故宮博物院書畫處的李霖燦也畢業於杭州藝專。當然,戰後前往法國的趙無極,文革以後活躍於中國畫壇的吳冠中,都是杭州藝專的優秀畢業生。

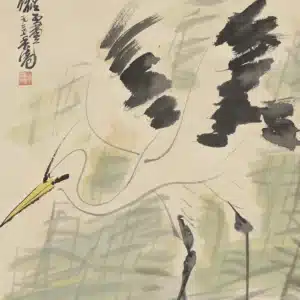

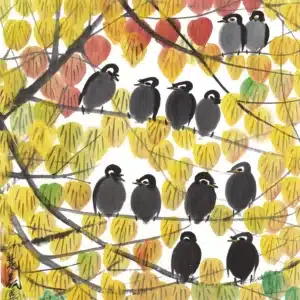

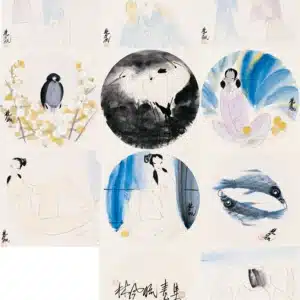

趙春翔(1910-1991)竹蔭珍禽

1919年,第一次世界大戰結束後,林風眠透過勤工儉學運動前往法國,首先進入第戎美術學院,1921院長楊西斯賞識他才華,推薦他到巴黎高等美術學院學習,進入古典學院大師費南德·柯爾蒙(Fernand Cormon, 1845-1924)工作室學習。柯爾蒙傳承歐洲學院主義傳統,目前展示於奧賽美術館的〈耶和華詛咒前的該隱〉(1880),當時剛發現舊石器時代(Palaeolithic)未久,他綜合人類學、聖經傳說以及對於中東地理的理解後,依據維克多•雨果詩歌〈時代傳說〉詩歌,表現出先史時期畫面,極具開創性。

林風眠在古典學院大師工作室學習之外,巴黎的博物館成為他省思美術出路的殿堂。義大利裔銀行家亨利•賽繆奇(Henri Cernuschi,1821-1896)去世前,捐贈蒐藏的日本與中國文物給巴黎市政府,1898年10月26日賽繆奇博物館(Cernuschi Museum)正式開館,成為法國首座亞洲文物館。楊西斯院長到巴黎探望林風眠,認為中國擁有高度藝術成就,鼓勵他研究自己國家的藝術。林風眠成為包括賽繆奇博物館在內的各地博物館的常客。

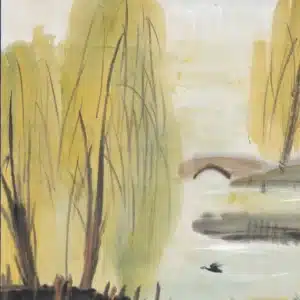

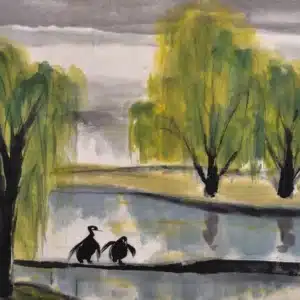

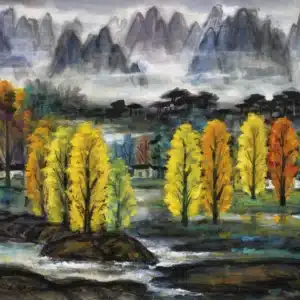

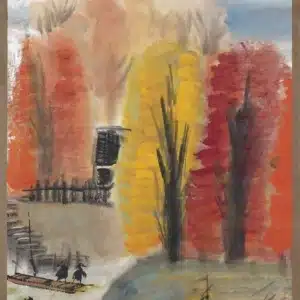

林風眠留學法國期間,曾經前往德國遊學,這一年的德國之旅深受表現主義啟發,於是巴黎畫派以及野獸派、立體派的新思想,加上流往法國的東亞文物,逐漸構成往後藝術思想的根源。1950年代以後,林風眠定居上海,閒暇時觀賞京劇解悶,傳統中國京劇的道具、色彩、身段、表現手法以及其中蘊含的美感,特別是劇情與他幼年母親遭遇重疊,京劇成為繪畫重要靈感來源。大體而言,林風眠的作品集中於仕女、靜物、風景以及京劇題材,除此之外還有隱喻現實生活或者說是自己對於生活回憶的作品。1958年春天他與賴少其、關良、吳大羽被分發到上海東郊川沙縣蔬菜生產隊,進行勞動學習,住在農民家中與他們共同生活與勞動,有關農村題材的作品大多在這種因緣下完成。1992年川沙縣廢止,改為浦東新區。在中國大陸的文革期間,林風眠受到的身心折磨,除了有些隱喻自身的遭遇之外,他也將自己現實生活反映出近似理想主義色彩的作品,內容筆觸樸實、人物簡單、色彩艷麗。這些作品乃是他離開大陸前往香港定居之後完成,抽離了當時親嘗的痛苦經驗,在現實苦痛之後成為一種理想生活的追憶。

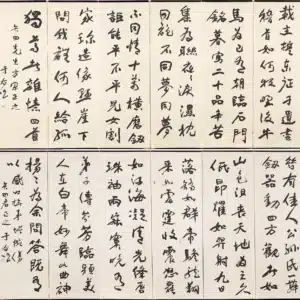

林風眠(1900-1991)京劇人物

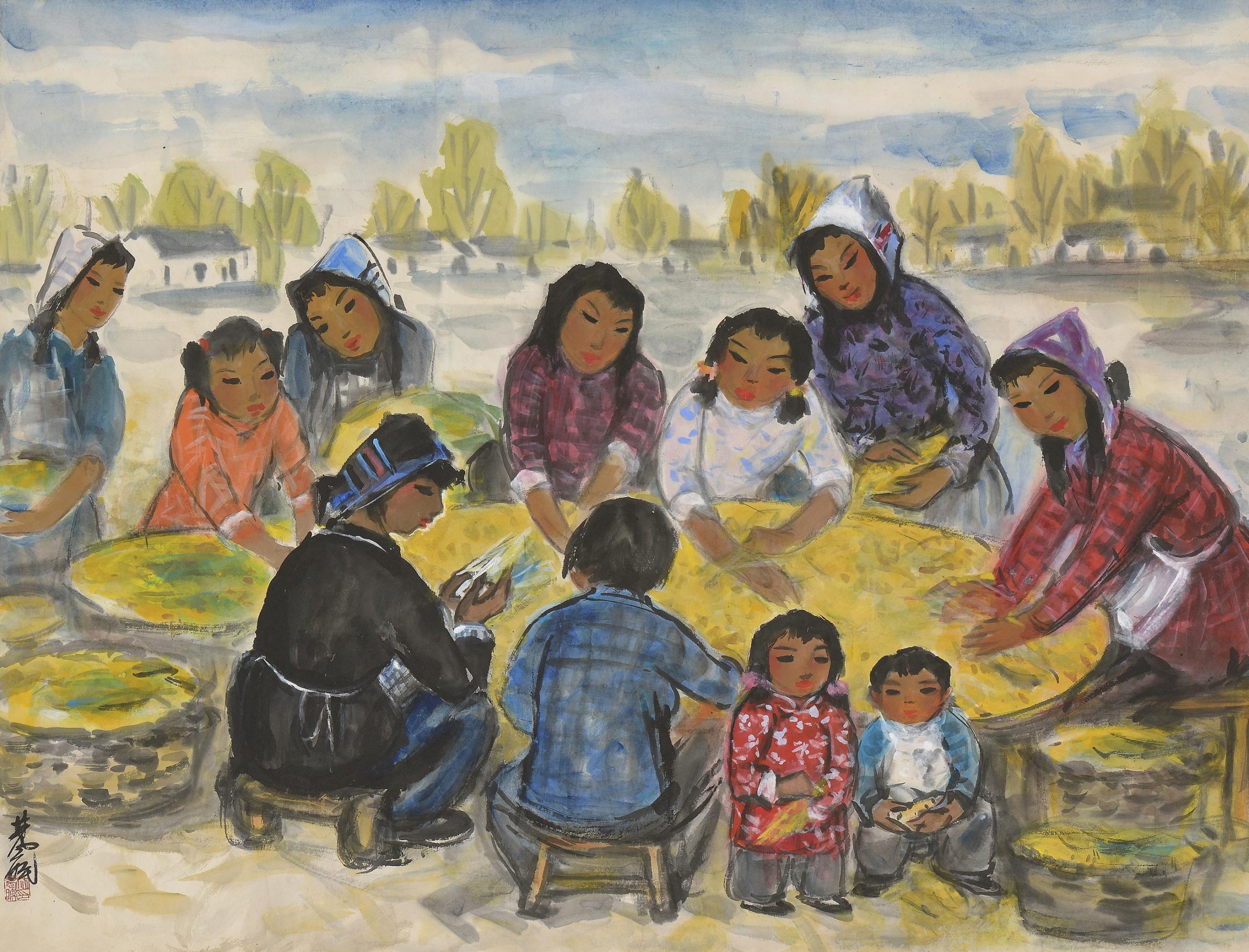

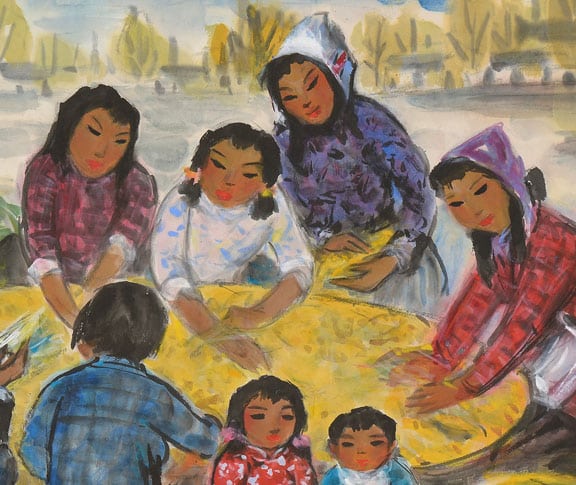

林風眠〈農家樂〉描繪著一群婦女正在剝玉米的生活片段。玉米屬於玉蜀黍科,原產於中美洲,十六世紀時傳入中國,初稱玉麥,也稱為番麥和西天麥。畫面上一群婦女圍繞著巨型籮筐,和樂融融地勞動著,剝除玉米外殼,捋除玉米鬚,僅留下金黃色果粒。因此大籮筐內的玉米綻放閃爍的色彩,一旁環置著小籮筐裡堆滿剛摘回來的玉米,參雜著綠色、褐色的葉片。婦女們臉上露出愉悅笑容,身上穿著各色花布衫,顯得斑斕多彩,有方格布衫、花襯衫,雖 然熱鬧卻也顯得農婦的質樸。為了區別婦人與少女,婦女包裹著頭巾。這些女性們安靜又愉快地過著農忙的生活,動作輕巧,洋溢著寧靜中的愉悅心情。前方兩位男女小孩眺望著我們,讓畫面又拉回到我們身上。遠處是樹木與房子,那是常見林風眠風景畫上尋常能夠看到的風景。

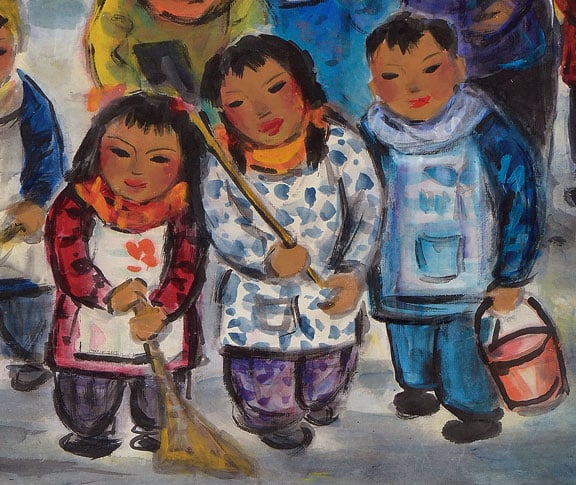

從農村豐富的生活又拉回到現實生活,〈衛生活動〉描繪著一位婦女帶著一群兒童外出做勞務的畫面,這群孩童們朝向我們,幾乎都是正面像,手上拿著掃把、鏟子以及水桶,後面的建築物或許是他們的學校,圍籬圍繞,兩旁栽著樹林。這件作品的畫面與〈農家樂〉同樣地,給人樂於工作的感覺,前者是成年人,後者是兒童。這群小朋友在老師帶領下即將到校外做衛生活動,畫面沒有老師的嚴厲喝斥聲音,卻能感受到小朋友嘰嘰喳喳的興奮聲音。除了他們身上穿著五顏六色的花布衫,還圍著肚兜,顯然是一群幼稚園小朋友。他們動作與臉龐充滿幸福感。相較於男性世界裡面的身體的劇烈勞動,這些小朋友衛生活動讓人不禁莞爾一笑。他們臉上流露出如同古代中國繪畫裡面的「嬰戲圖」那樣天真動作,農民的樸實生活給予飽經風霜的林風眠愉悅溫馨感。

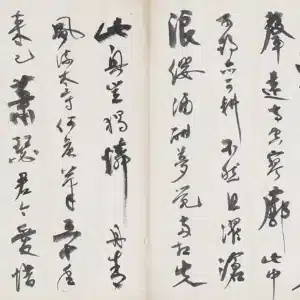

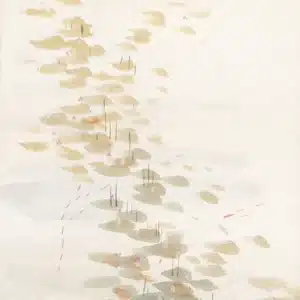

林風眠(1900-1991)人物花鳥冊

林風眠作品上的筆墨線條的層次相當豐富,濃淡變幻多端,特別是為了使得色彩與線條能產生光線的效果,黑色線條與色彩之間充滿著節奏與韻律感。水墨的渲染與色彩的漸層、線條的流動與輪廓的晃動,彷彿光線注入到每種色彩的內部那般,顯得生氣盎然。林風眠指出:「藝術是真情流露,所以能感動我們,惟其是美的表現,所以能增加我們的生趣,惟其是善的宣揚,所以能啟示我們的生路。」他的藝術是真情的流露,透過對於傳統與現代、東方與西方的語彙和精神的融會,使得眼前景物流露出真情,現實生活的生意盎然與文明出路都有賴美善來增進。這種真善美的追求,延續起蔡元培美育代替宗教的理念,在中國這塊土地上透過傳統水墨畫、京劇表現、現實生活感受以及人間悲歡離合的煎熬,親情的離異、骨肉的死別、人情冷暖以及政治壓迫,使得林風眠一生的作品當中烙印了宏偉而深沉的生命內涵。