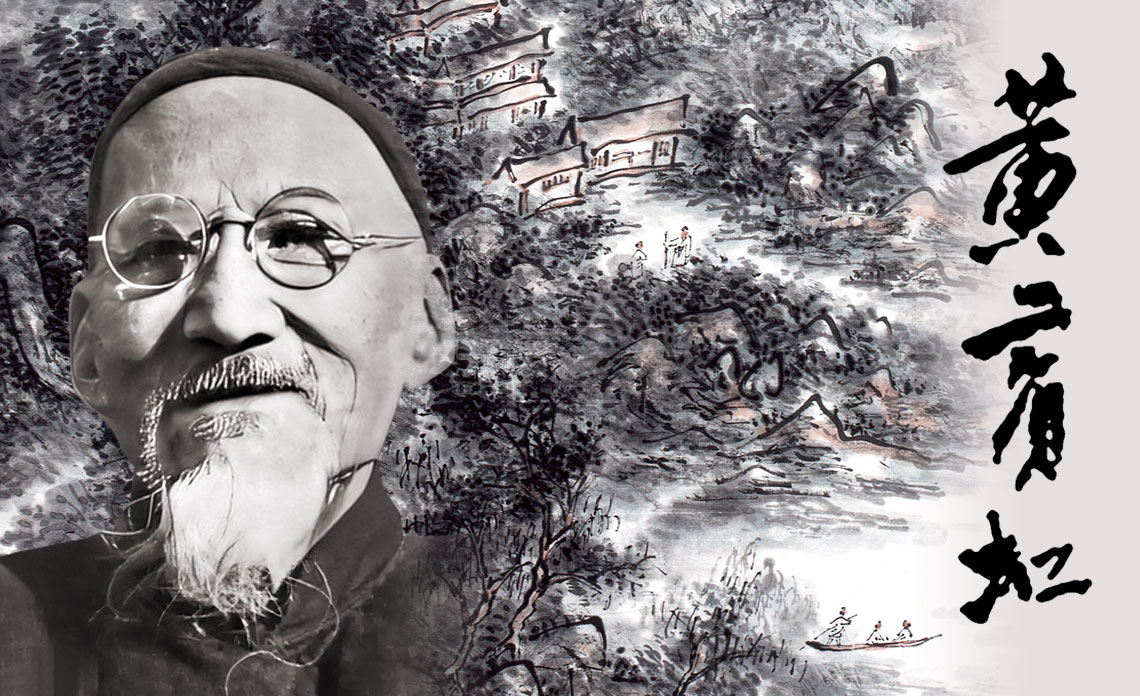

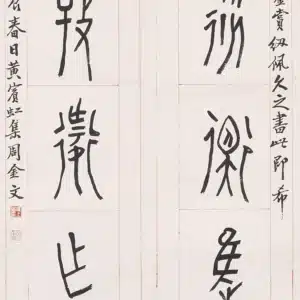

黃賓虹 生平

1865年農歷正月初一子時(1月27日)生於浙江金華城內鐵嶺頭街。祖籍安徽歙縣西鄉潭渡村。初名元吉,譜名懋質。1869年在金華。家延蒙師。課讀之暇,見有圖畫,輒為仿效塗抹。1870年在金華。始讀《說文解字》,識字千餘。1873年在金華,遇能書畫者,必訪問究其理法。隨父遊杭州,摹王蒙山水畫。1874年在金華。始習篆刻,臨鄧石如篆印十餘方。1875年在金華。五經習畢,學作詩。1876年隨父返歙縣應童子試,名列前茅。在歙縣多見古人書畫真蹟。旋返金華。1877年偕二弟再回歙縣應院試。終歲留歙,從族人讀書學畫,習拳術,好擊劍、騎馬。1878年秋,返金華。1879年在金華。考取金華麗正、長山兩書院值課。1880年春,返歙縣應院試,中生員(秀才)。父商業虧損,諸弟俱輟學。1881年在金華。從陳春帆學畫,隨陳遊義烏,授以畫理至詳,工繪人物。1882年在金華。遊永康、金華諸名勝,寫其山水實景。1883年春,由金華赴歙縣,求觀世家舊藏書畫,觀汪庵舊藏古印譜。1884年由歙縣之揚州,觀僑居揚州黃氏族人所藏古書畫,臨摹成帙。過安慶,訪老畫家鄭珊(雪湖)。

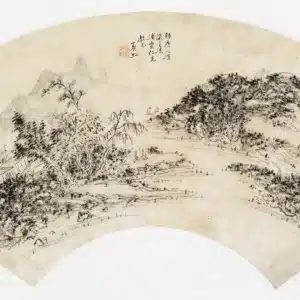

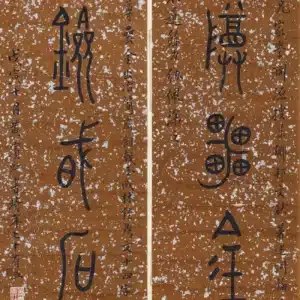

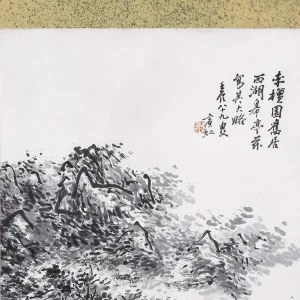

1885年由歙縣出新安江經杭州至南京再到揚州,飽覽新安江及大江南北山水,沿途寫生,留居揚州。1886年由揚州返歙縣應試,補廩貢生。改名質。著〈畫談〉、〈印述〉等稿。與洪氏四果成婚。問業國學家汪宗沂(字仲伊,號韜廬)。1887年由歙縣再赴揚州。從鄭珊學山水,從陳崇光(若木)學花鳥。廉價購得明代書畫名蹟近三百件。歲終返歙。1888年由歙縣再遊金陵、維揚。秋後返金華探望雙親。父商業再遭虧累,結束全部業務。1889年全家遷回歙縣潭渡村。始學篆籀。1891年在歙縣。開始搜集古璽印。1892年在歙縣。繼續從汪仲伊問業。1893年在歙縣,棄舉業,臨摹漸江稿盈篋。1894年夏六月,父病逝。1895年康有為等發動「公車上書」。在里居喪,致函康、梁,表示「政事不圖革新,國家將有滅亡之禍」。夏,在貴池與譚嗣同相會,暢論維新變法之事。1896年居喪在家,搜集家族舊聞。1897年與武舉人洪佩泉、武秀才汪佐臣設立教場,收徒練武,為反清儲備力量。1898年戊戌變法失敗,譚嗣同等六君子殉難。噩耗傳來,放聲大哭,作挽詩有句云:「千年蒿里頌,不愧道中人。」購懷德堂全部房屋,即後來之虹廬。院中有大石,因名畫室為「石芝閣」。1899年被人密告「維新派同謀」,出走上海。冬潛返里。1900年第一次遊黃山。1901年在歙縣。糾工修豐水利,關田千餘畝。1902年管理場田之餘,盡興探索丘壑煙雲之趣,作畫收之囊中。1903年堨務之餘,赴南京訪清涼山龔賢之掃葉樓,觀其所繪畫巨幅山水十幅。與汪鞠友同遊攝山寫景。1904年遊蕪湖。偕弟子汪采白遊歙南石耳山,得畫稿甚多。1905年任「新安中學堂」國文教席。

1906年在新安中學堂與許承堯、陳巢南、陳魯得、汪鞠友等創立「黃社」,以研究詩文為名,進行革命宣傳,其中多為同盟會員。又在潭渡自己家內創辦「惇素初等小學堂」。在自家屋後設煉爐鑄銅幣,籌集革命活動經費。1907年私鑄被告發,連夜出走上海。至滬後加入「國學保存會」,任《國粹學報》編輯,為神州國光社編輯《神州國光集》大型畫冊。1908年決定僑居上海。與鄧實(秋枚)開始合編《美術叢書》。1909年秋十月,南社創立,為南社第一批社友十七人之一。開始輯錄刊行古印譜。1910年在上海。為友人作畫多幅,負責印行南社第一集。秋九月,母方孺人病逝,奔喪返里。1911年《美術叢書》由神州國光社出版發行。

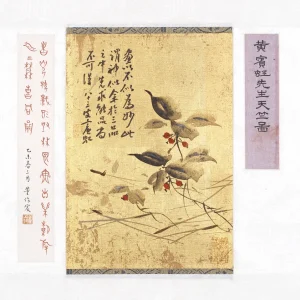

1912年春,出席南社上海雅集。此時將濱虹改作賓虹。任《神州日報》主編。與宣哲(愚公)創辦「眞社」,以研究金石書畫為宗旨。1913年《美術叢書》陸續出齊。與吳昌碩合作〈蕉石圖〉。曾出任上海文藝學院院長。1914年與蘇曼殊、蔡哲夫、王一亭為葉楚傖合作〈分湖吊夢圖〉。1915年任上海《時報》編輯。應康有為之請,主編《國是報》,不久離去。1918年六月赴杭參加蘇曼殊殯葬,並為曼殊畫冊題簽。十月返歙縣,遊黃山,觀嘯琴山館藏書畫,為之鑑定。1919年與安徽無為人宋若嬰結婚。1921年陳叔通介紹任上海商務印書館美術部主任。1922年鄰居失火,有匪人乘亂行劫,損失以珍貴古璽印為多。1923年春,偕老友汪鞠友及夫人宋若嬰同赴貴池烏渡湖,遊秋浦、齋山。遊黃山。1926年復任神州國光社編輯。發起組織「中國金石書畫藝觀學會」。出刊《藝觀畫刊》四期。1927年在上海。1928年夏,應廣西教育廳邀請,與陳柱尊經香港赴桂林講學、遊覽,同遊昭平、平樂、陽朔、桂林各地勝景。

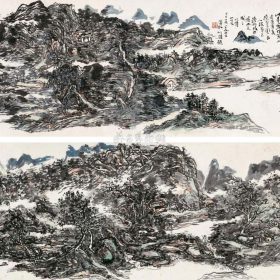

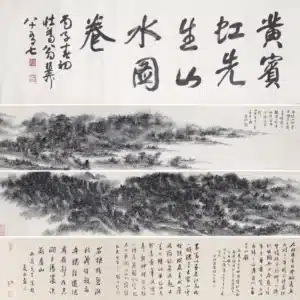

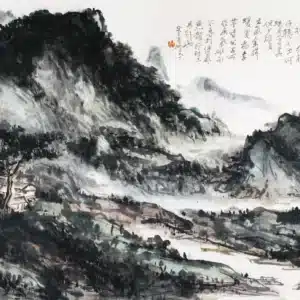

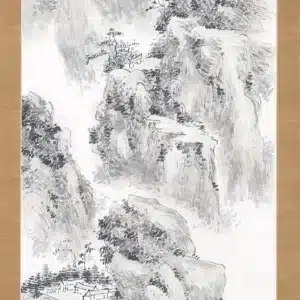

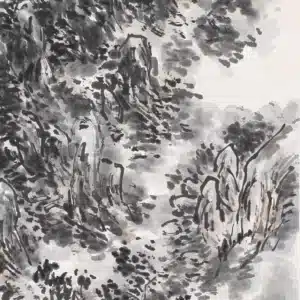

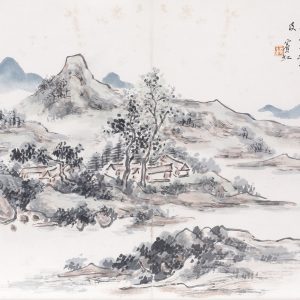

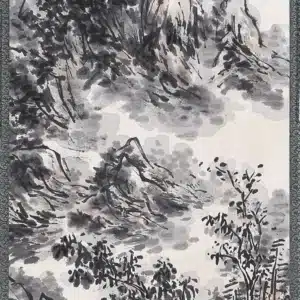

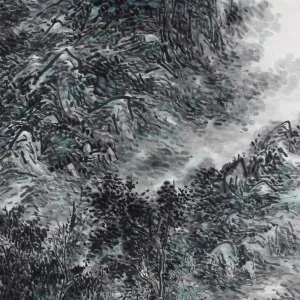

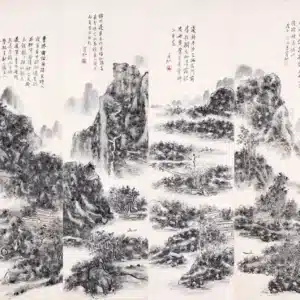

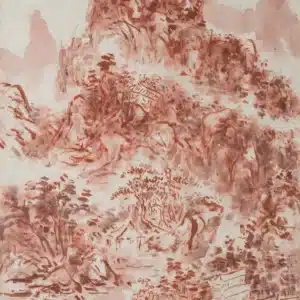

為陳作〈八桂豪遊圖〉長卷。任暨南大學藝術系講師。與俞劍華、張大千等組織「爛漫社」,出版《爛漫畫集》。與胡樸安、丁福保等組織「中國學會」。1929年在上海,任中國文藝學院院長,兼任新華、昌明兩藝術專科教授。主編〈神州大觀續編》。參與第一次全國美術展覽會展出工作。1930年所編《陶璽文字合證》一書出版。與日本畫家田邊華相互通信、贈畫。比利時獨立一百周年紀念,舉辦國際博覽會,劉海粟攜黃賓虹作品參展,獲「珍品特別獎」。與葉恭綽、陸丹林籌組「中國畫會」。1931年中國畫會在上海立,被選為監察委員。五月遊雁蕩,得圖稿百餘幅,繪有《雁蕩紀遊冊》四十圖。1932年春,與謝覲虞、張善、大千兄弟同遊浦東。秋,應友人邀入蜀遊覽、寫生、講學。1933年夏秋之間,由蜀返滬。此行得畫稿近千餘幅,詩七十餘首。返滬後,親書《蜀遊雜詠》一卷,石印分贈友好。復任暨南大學文學院國畫研究會導師。十月,與王濟遠、吳夢非、諸聞韻等創立「百川書畫會」。十二月,上海友好宣哲等為祝七十壽,議刻《濱虹紀遊畫冊》。1934年應南京監察院之聘,去南京鑑定古畫三個月。在上海寓所設立文藝研究班,生徒請業者甚眾。《濱虹紀遊畫冊》刻成,有各地風景四十幅。與俞劍華、孫簡齄合編《中國畫家人名大辭典》出版。編輯《金石書畫叢刊》一書出版。1935年任上海博物館理事。任《學術世界》撰述主任。夏,再次應邀赴廣西南寧講學,重遊桂林、陽朔。經香港返上海,在香港期間,應邀座談畫法,由張谷雛筆錄,成《黃賓虹畫語錄》。1936年被聘為故宮古物鑑定委員。在上海中央銀行保管庫鑑定書畫,並一度赴北平故宮鑑定。1937年由上海遷居北平。繼續鑑定故宮書畫,記有《故宮審畫記錄》六十五本。

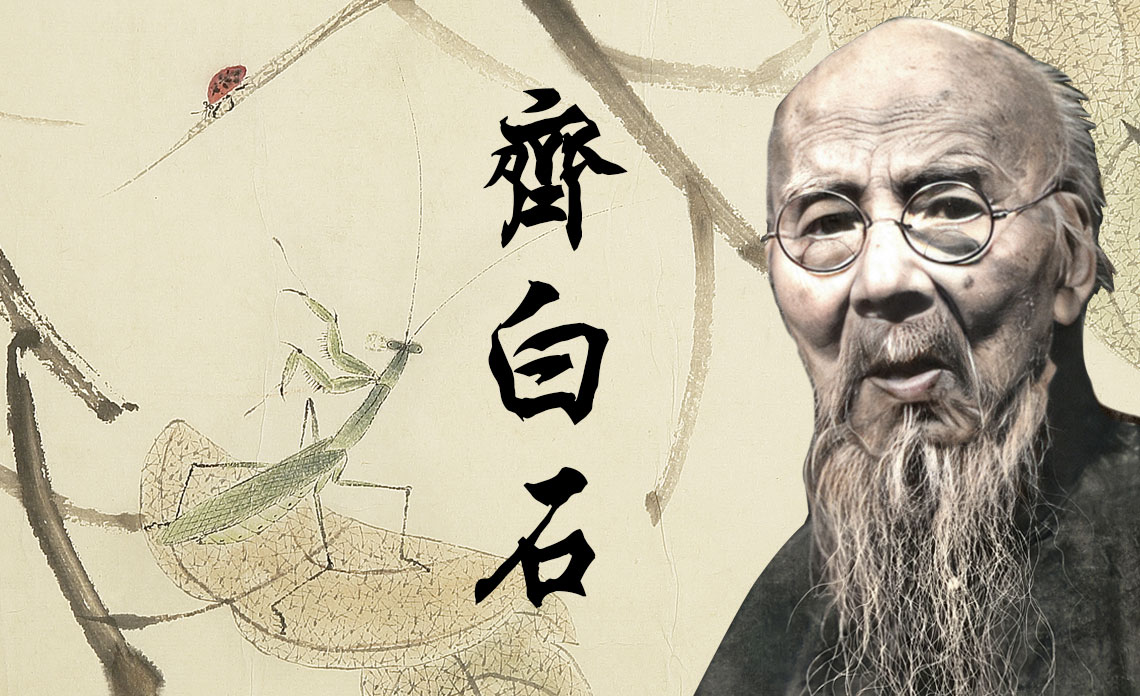

兼任國畫研究院導師及北平藝專教授。1938年在北平淪陷期間,題款皆署予向,不再用賓虹名。1939年日本名畫家中村不折和橋本關雪,委託畫家荒木石畝來北平看黃先生,堅拒不見。出賣部分「四王」山水畫件,購買金石研究資料,專意著述。1940年在北平。專意著述、作畫。1943年齊白石作〈蟠桃圖〉賀先生八十歲。上海友人傅雷等為遙祝十大壽,在滬舉行「黃賓虹八十書畫展」,出版《黃賓虹書畫展特刊》,又選印廿幅展品編成《黃賓虹先生山水畫冊》。

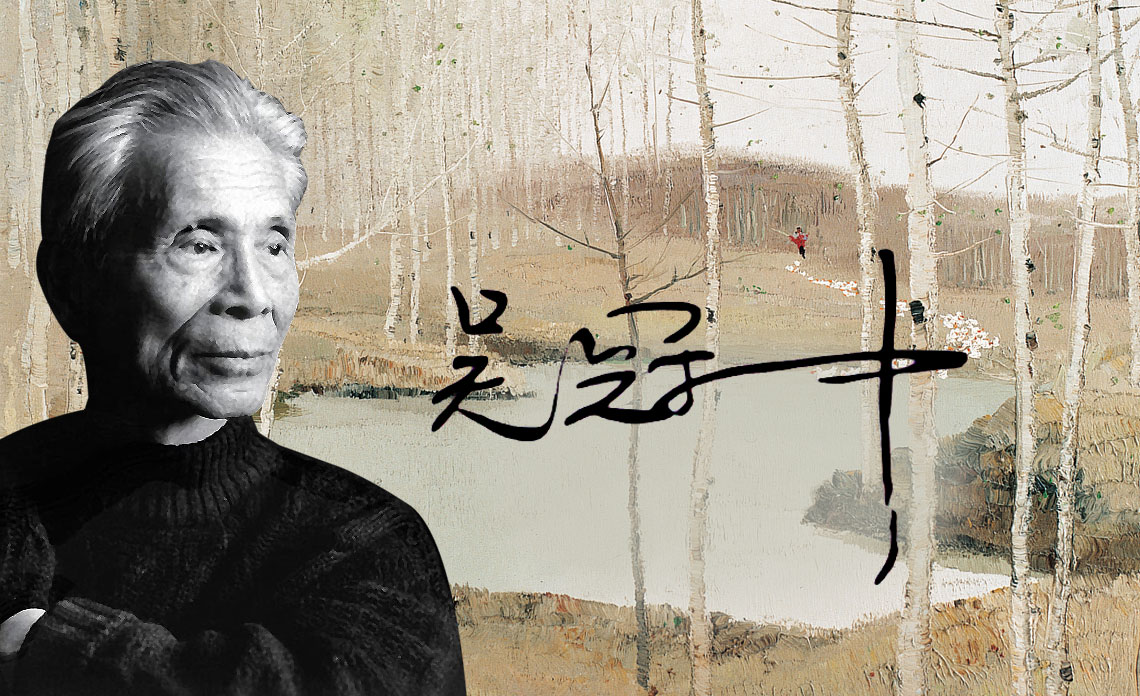

1944年春,去東單,目睹日軍結隊於新華門前,憤然返家作〈黍離圖〉。1945年抗戰勝利,興奮異常,作畫復用賓虹款。1946年徐悲鴻接任國立北平藝專校長,先生被聘為教授。齊白石來訪,暢談畫法。李可染從先生習山水。得故宮所藏舊紙,作米家山水大幅。1948年離北平去杭州。應國立杭州藝術專科之聘,擔任教授。七月飛抵上海,中國畫會及藝術界在上海大觀社舉行盛大歡迎會。八月中抵杭州,杭州美術界在湖濱舉行歡迎茶會,即席作題為〈國畫之民學〉的講演。杭州藝專在校展出先生所藏部分古今名畫四十幅。1949年中華全國美術工作者協會成立,被選為委員,並被聘為中共全國第一屆美術展覽會審查委員。1950年國立杭州藝術專科學校改稱中央美術學院華東分院,仍任教授。遷居棲霞嶺32號(即今黃賓虹紀念室)。被選為浙江省人民代表,出席第一屆浙江省人民代表大會。1951年不時至葛嶺、孤山、玉泉、靈隱、天竺等處寫生。十月,赴北京出席中共全國政協會議。1952年秋,雙目白內障漸嚴重,視力減退,仍作畫不輟。1953年新春,中央美術學院華東分院與中國美術家協會浙江分會聯合舉行慶壽會。會上,華東行政委員會文化局授予「中國人民優秀的畫家」榮譽稱號,並展出自作書畫及部分收藏文物。六、七月間入院割治白內障,雙目復明,又自訂畫學日課節目。九月,當選中共中國美術家協會理事。被聘為中央民族美術研究所所長,因病未赴。1954年羅馬尼亞、捷克、匈牙利、波蘭等國畫家來訪,暢談中國畫理畫法,並對客揮毫作畫。四月,赴上海,出席華東美術家協會成立大會,當選為副主席。九月,再赴上海,出席華東美協舉辦的「黃賓虹先生作品觀摩會」,將一百餘件展品全部捐獻。1955年一月,當選為中共第二屆全國政協委員。二月初,胃部不適,仍勉強作畫,但飲食顯著減少,至臥床不起。三月初,病勢加重,廿五日晨逝世,由沈雁冰、邢西萍、周揚等卅四人組成「黃賓虹先生治喪委員會」,並將先生安葬於杭州市郊南山公墓。