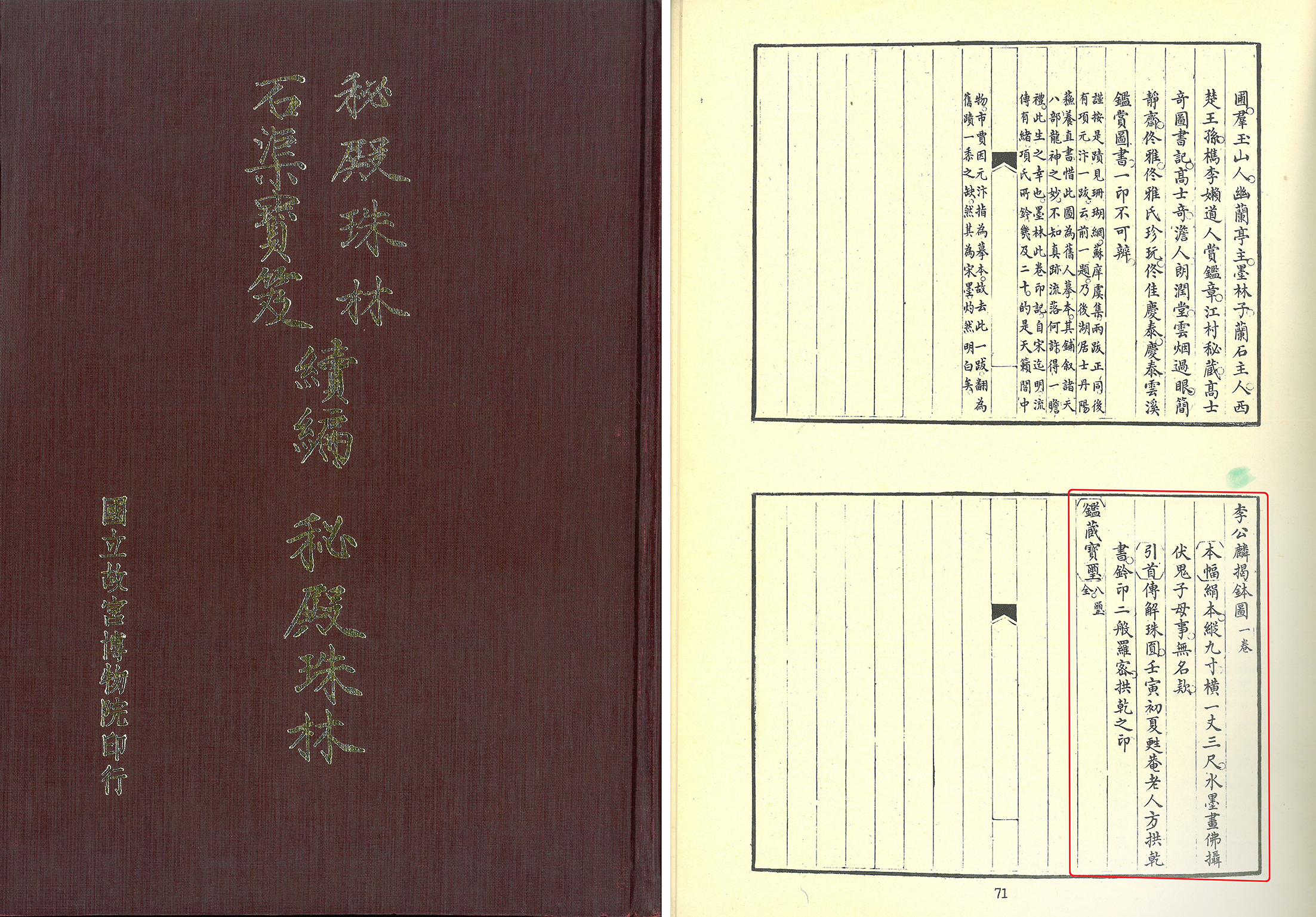

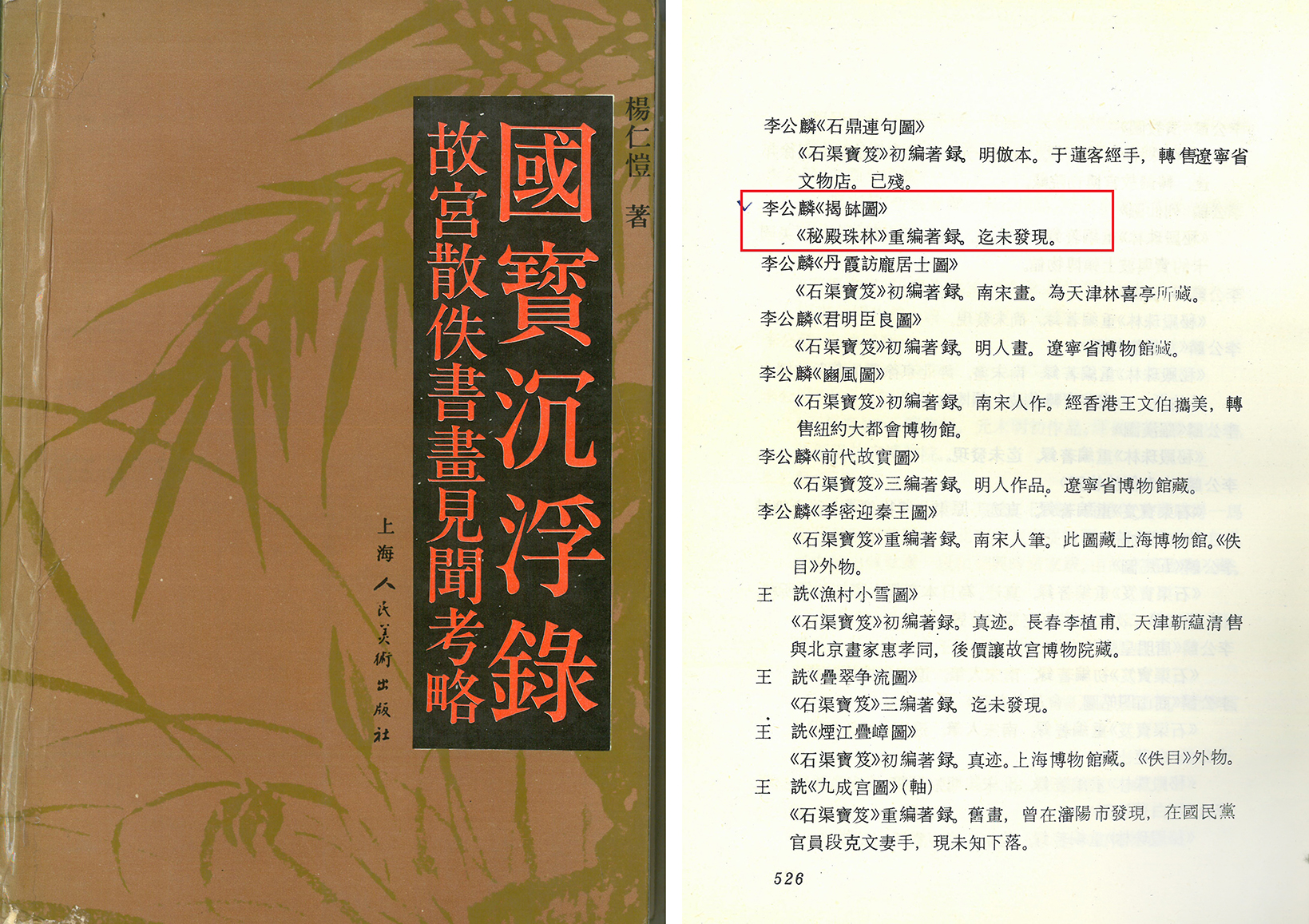

《秘殿珠林石渠寶笈》寶笈遺珍:清宮舊藏 李公麟揭缽圖卷

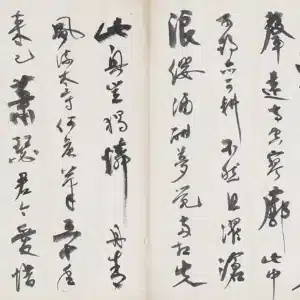

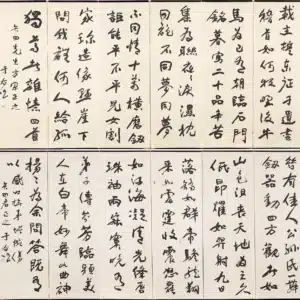

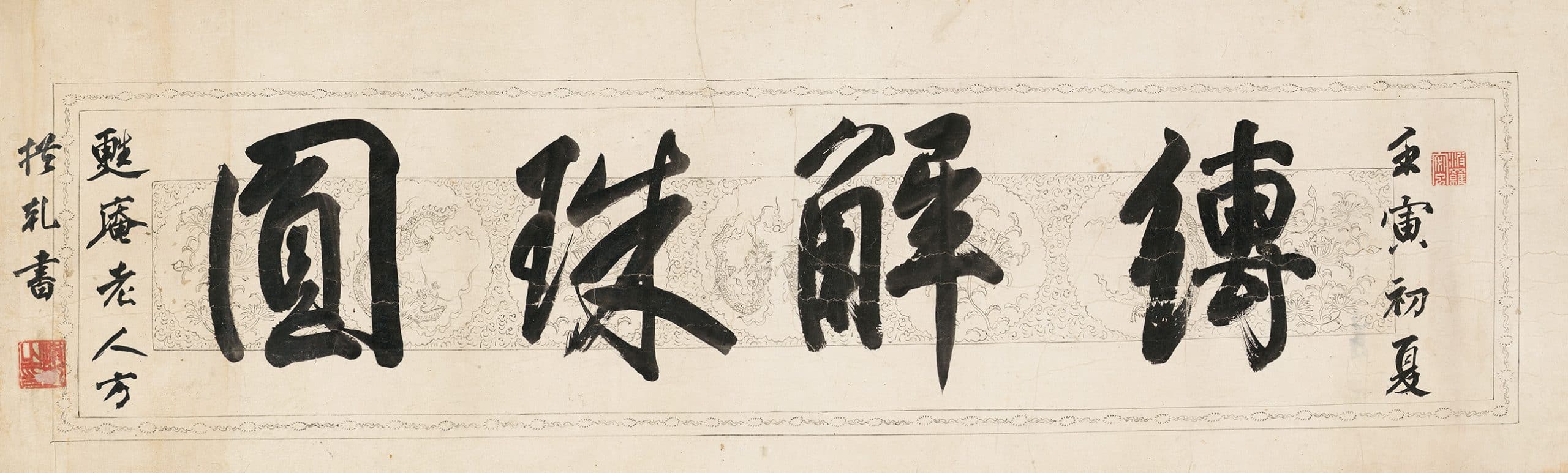

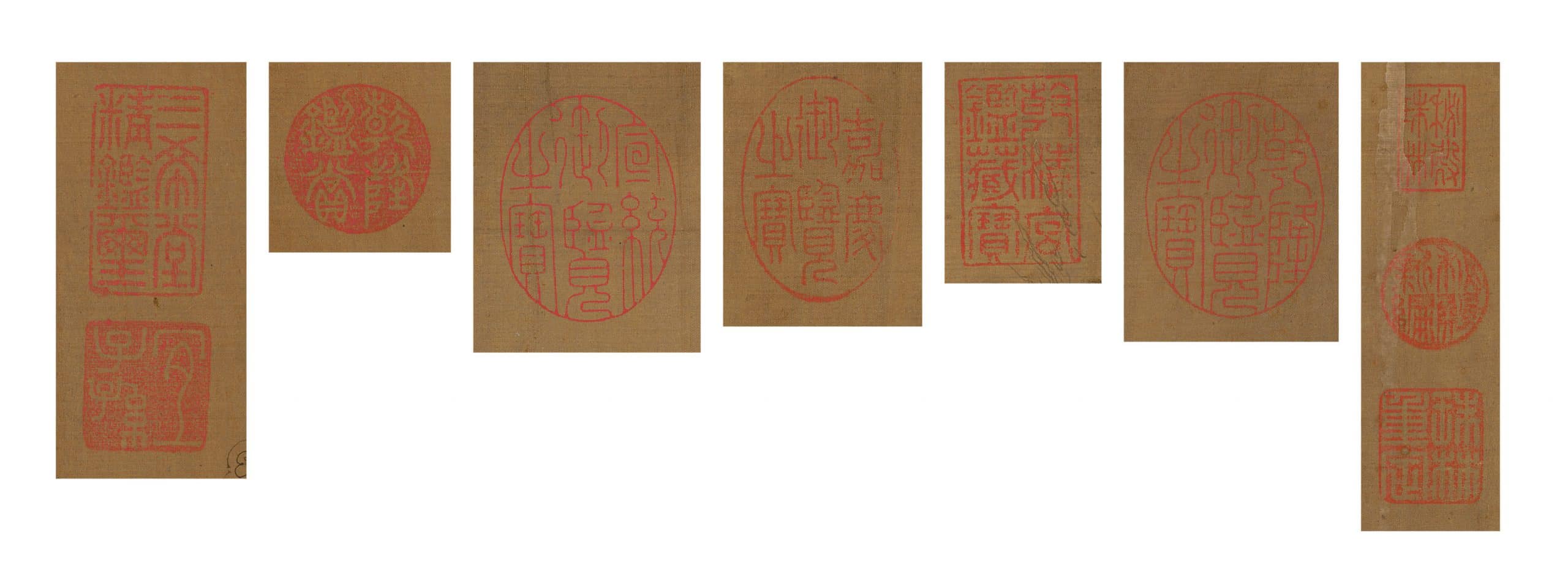

本件李公麟揭缽圖卷,原係清宮舊藏,秘殿珠林石渠寶笈續編著錄在冊,1922年12月4日溥儀盜出,流落瀋陽長春一帶古玩商場,屬東北貨也。在楊仁愷所著《國寶沉浮錄》一書中有詳細記載,國民政府遷台時隨某一高員攜帶來台,七○年代初出現台北古董市場,當時還有「宋徽宗臨懷素聖母帖」及「御製翡翠方形聚寶盒」二件,不久「御製翡翠方形聚寶盒」迅即售出,而李公麟及宋徽宗二卷則遲遲無人問津,曾置多位藏家手裡,最後仍被原璧歸趙,經數月,該骨董商即找上長流畫廊,本人一見喜出望外,不但繪工精美且宮中原裝原裱保存完整,有如神靈護持,令人震撼,故立即送請故宮鑑定。當時副院長莊嚴先生與書畫處長江兆申先生皆一眼即確定是乾清宮之物,並有意願典藏,惟礙於公家單位採購程序繁複,過程冗長,求售者不耐久候,本人才有幸購得,一晃竟已十餘載。

李公麟,字伯時,號龍眠居士,舒洲舒城(今安徽舒城)人,官至朝奉郎,元符三年庚辰(公元1100年)致仕歸老于龍眠山。好古博學,工詩文書法,尤善畫人物、鞍馬、佛像山水,被稱為「宋畫第一」。生年不詳,卒於崇寧五年丙戌(公元1106年),「宋史」及「宣和画譜」等書有較詳細之記載。李公麟畫路寬廣,史載作品傳世不少,惟年代久遠又兵荒馬亂,保存不易,故存世者並不多見,以現今各美術館所存少量之李公麟真跡,來鑑定存世的所有作品,恐難明確辨別,本篇純粹從欣賞的角度來討論本卷作品。

李公麟(1049-1106)揭缽圖卷

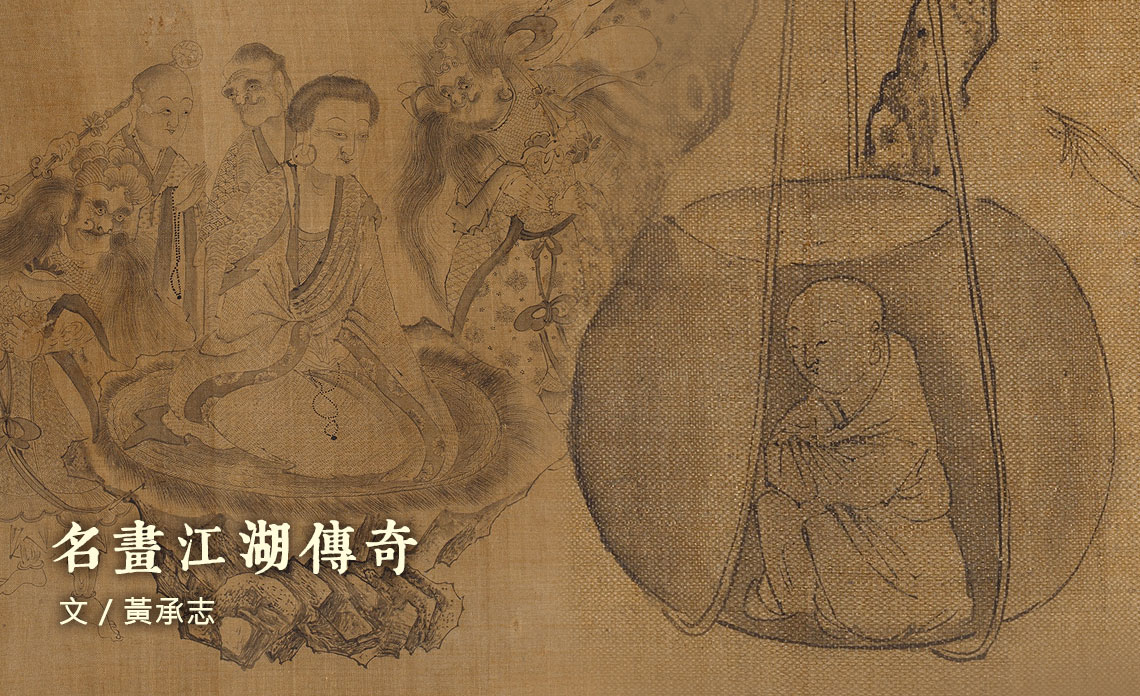

曠世無匹:李公麟鐵畫銀鈎、水墨白描揭鉢圖

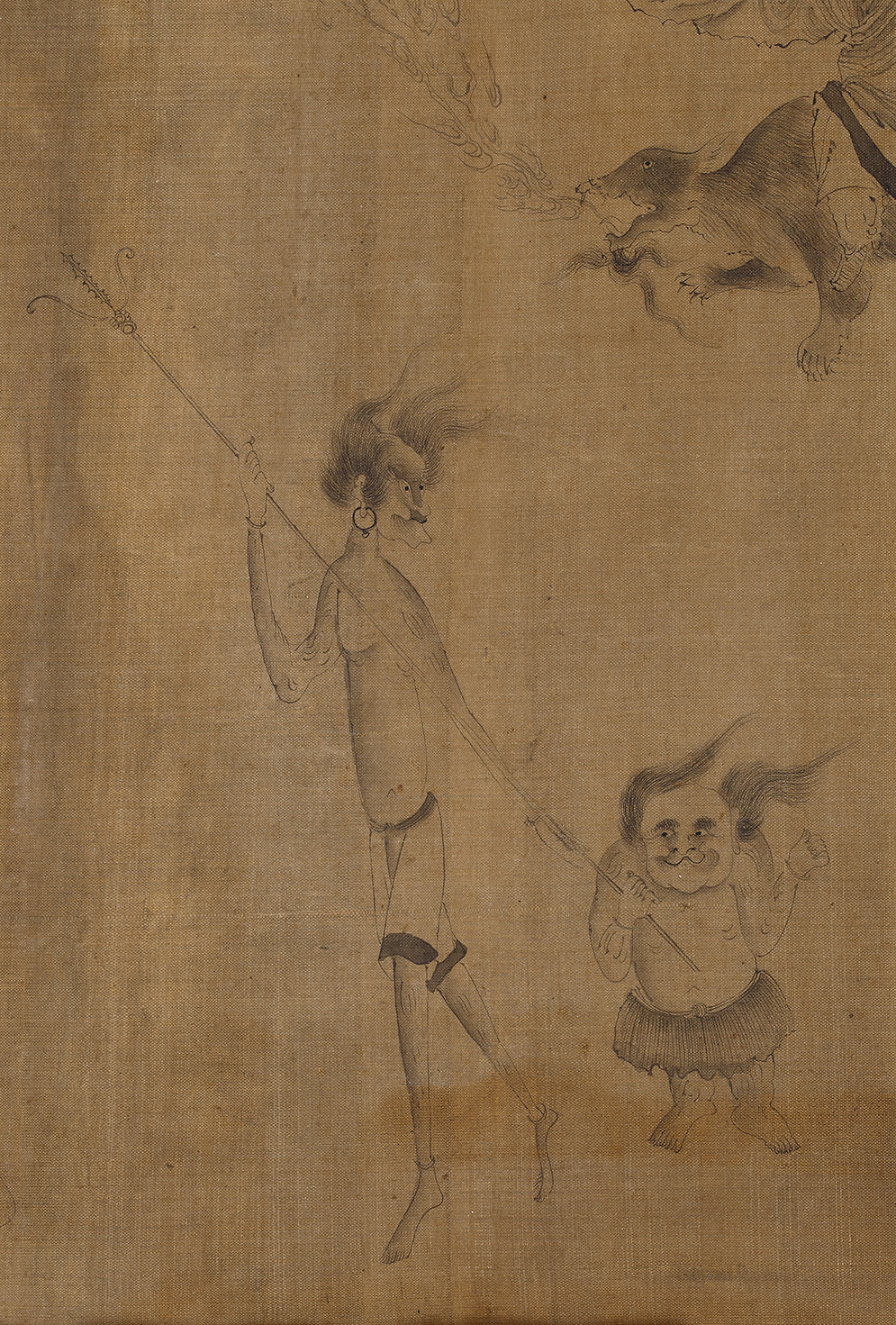

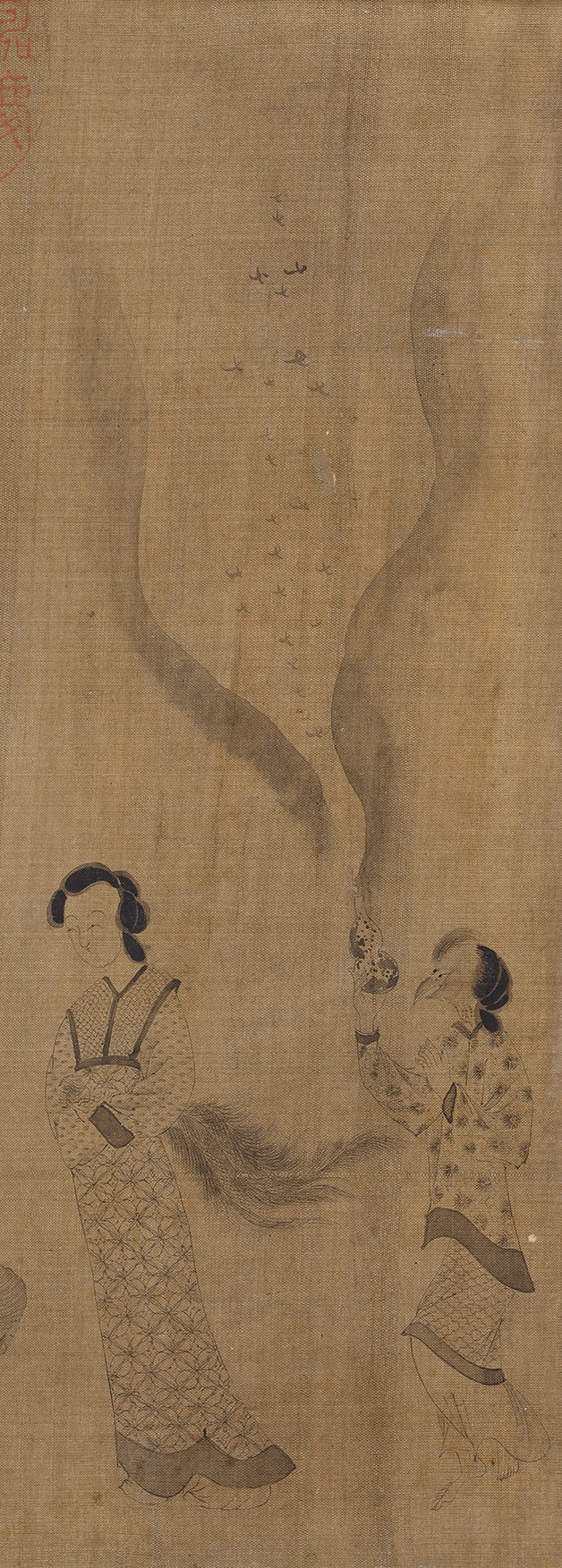

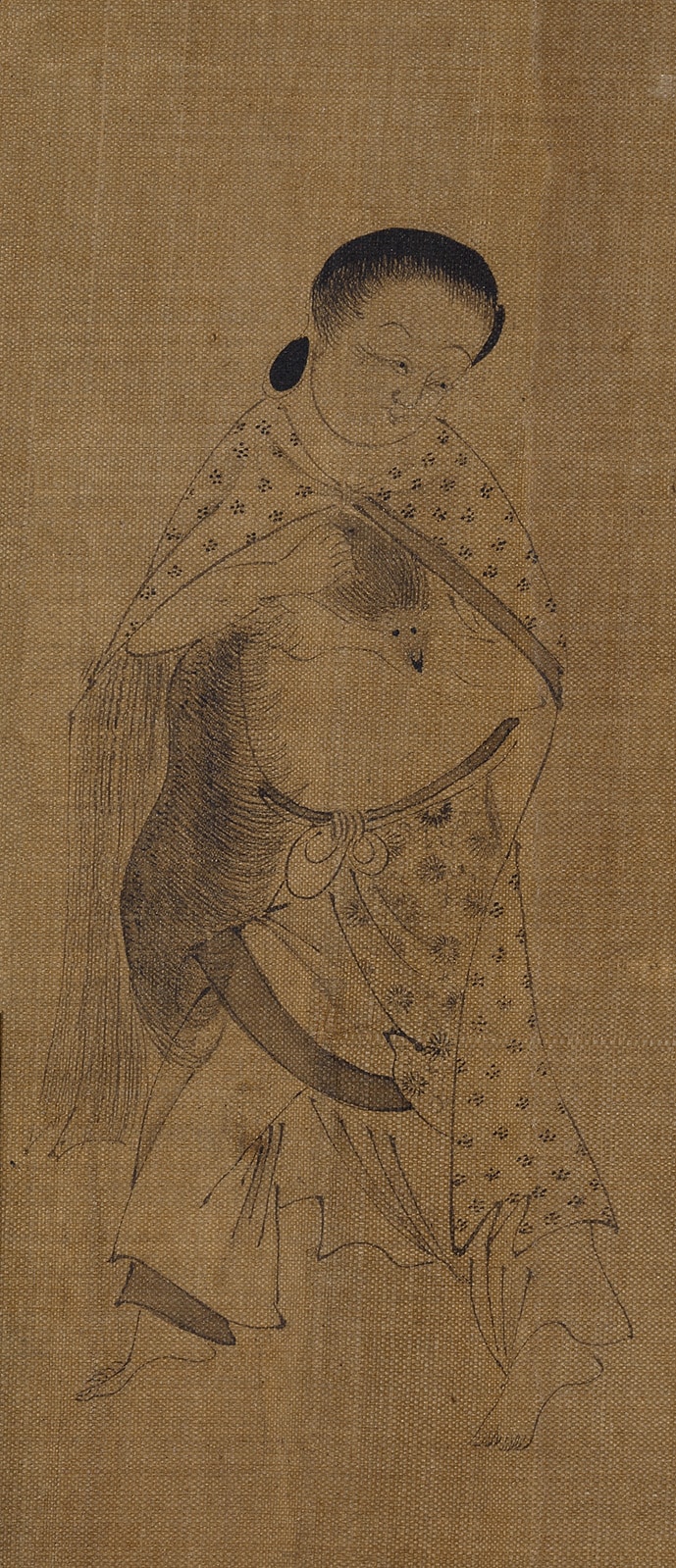

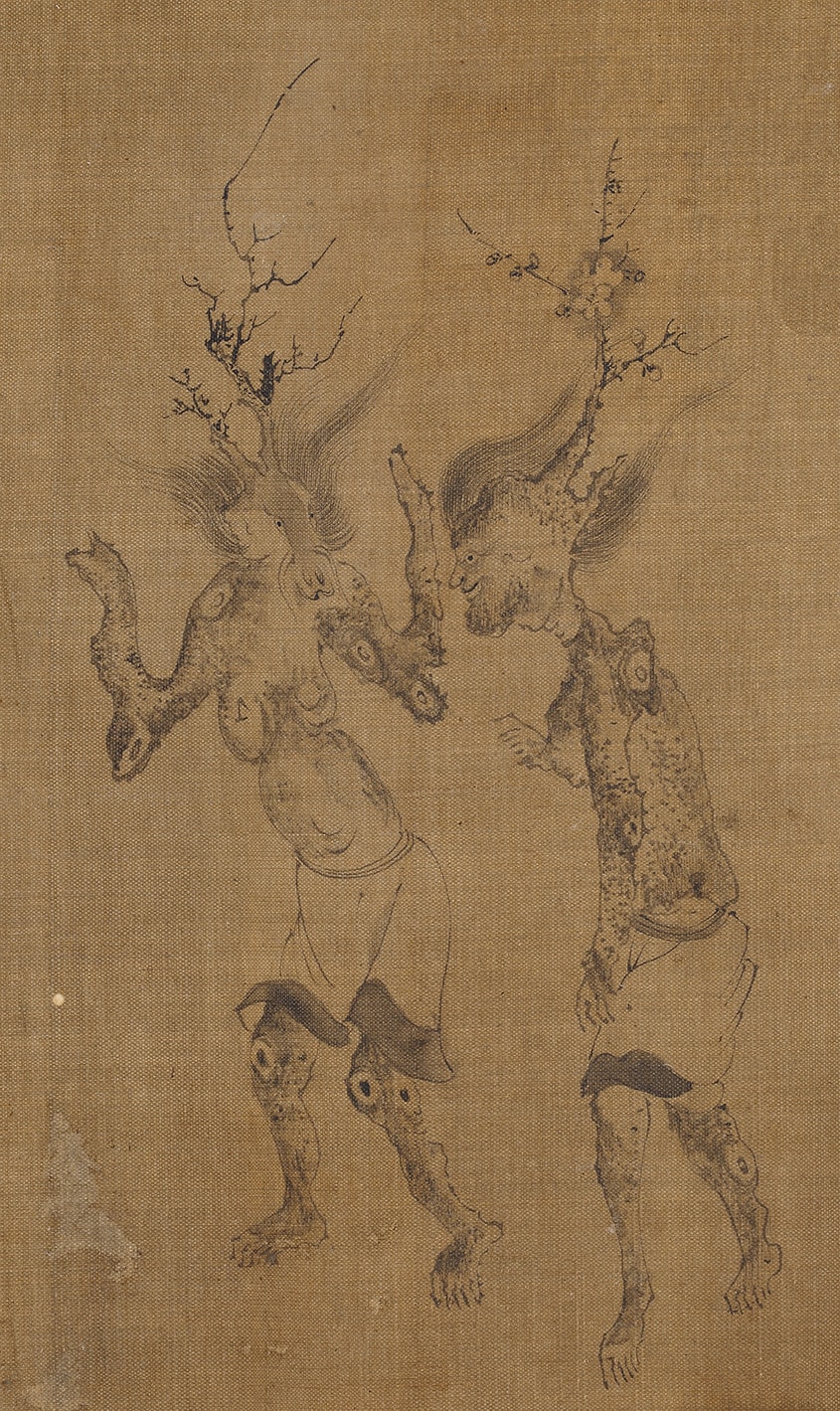

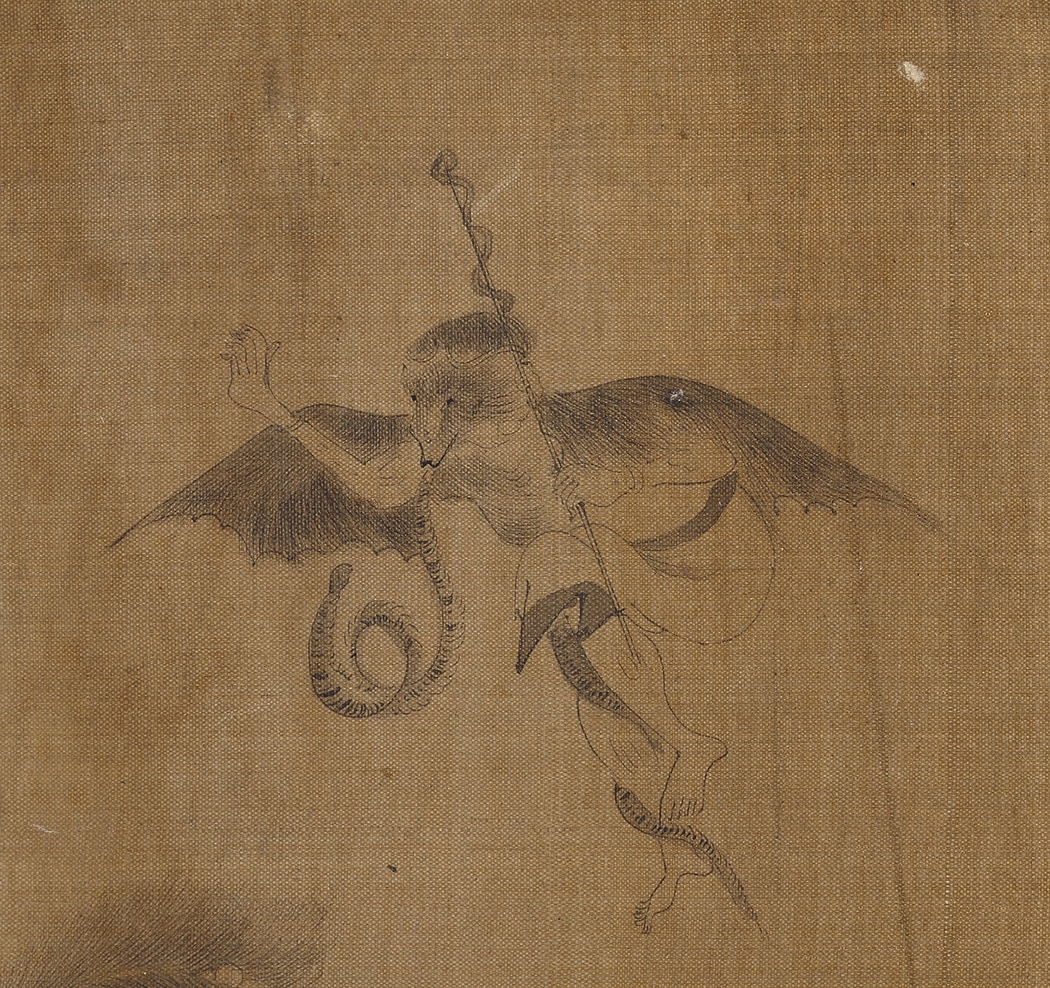

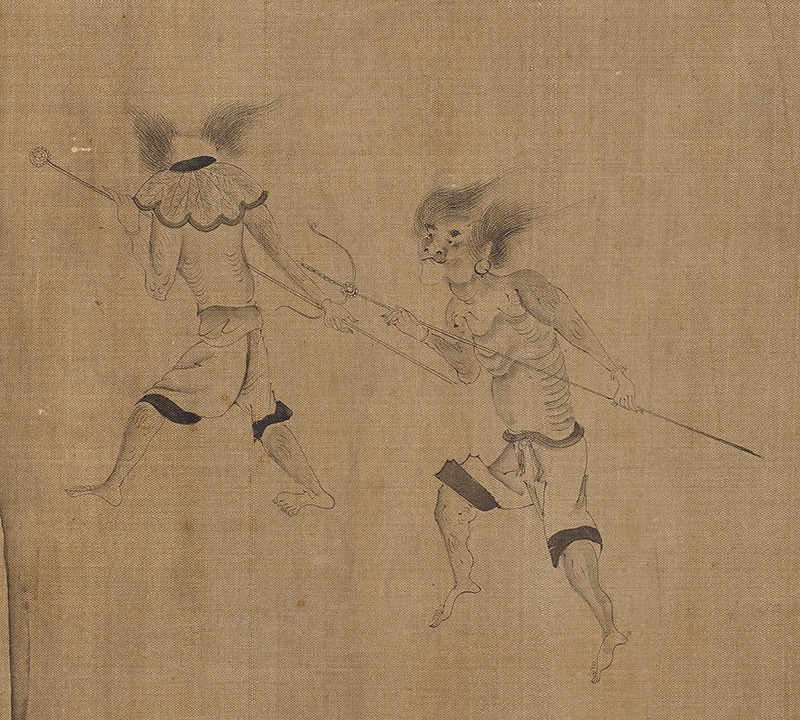

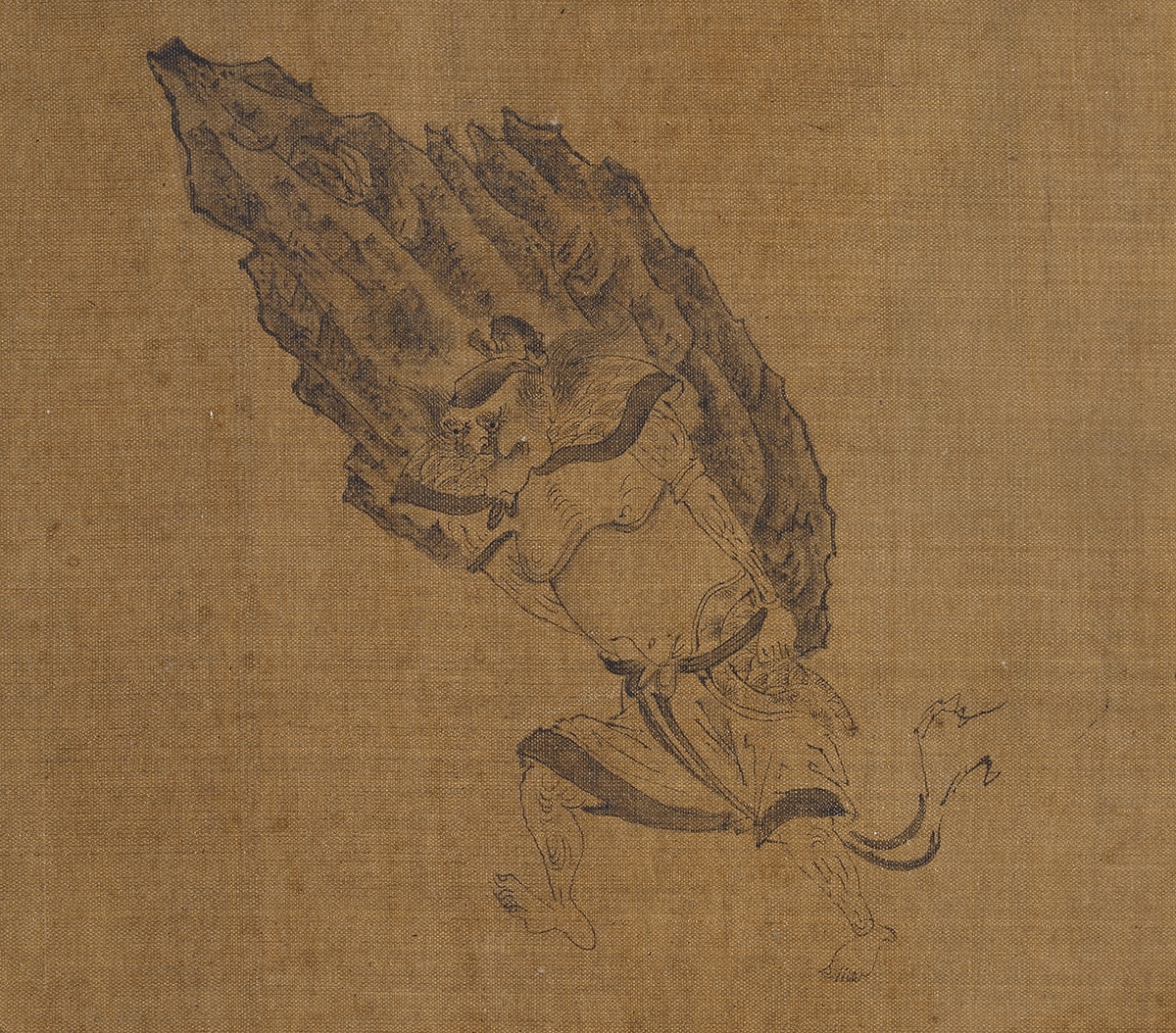

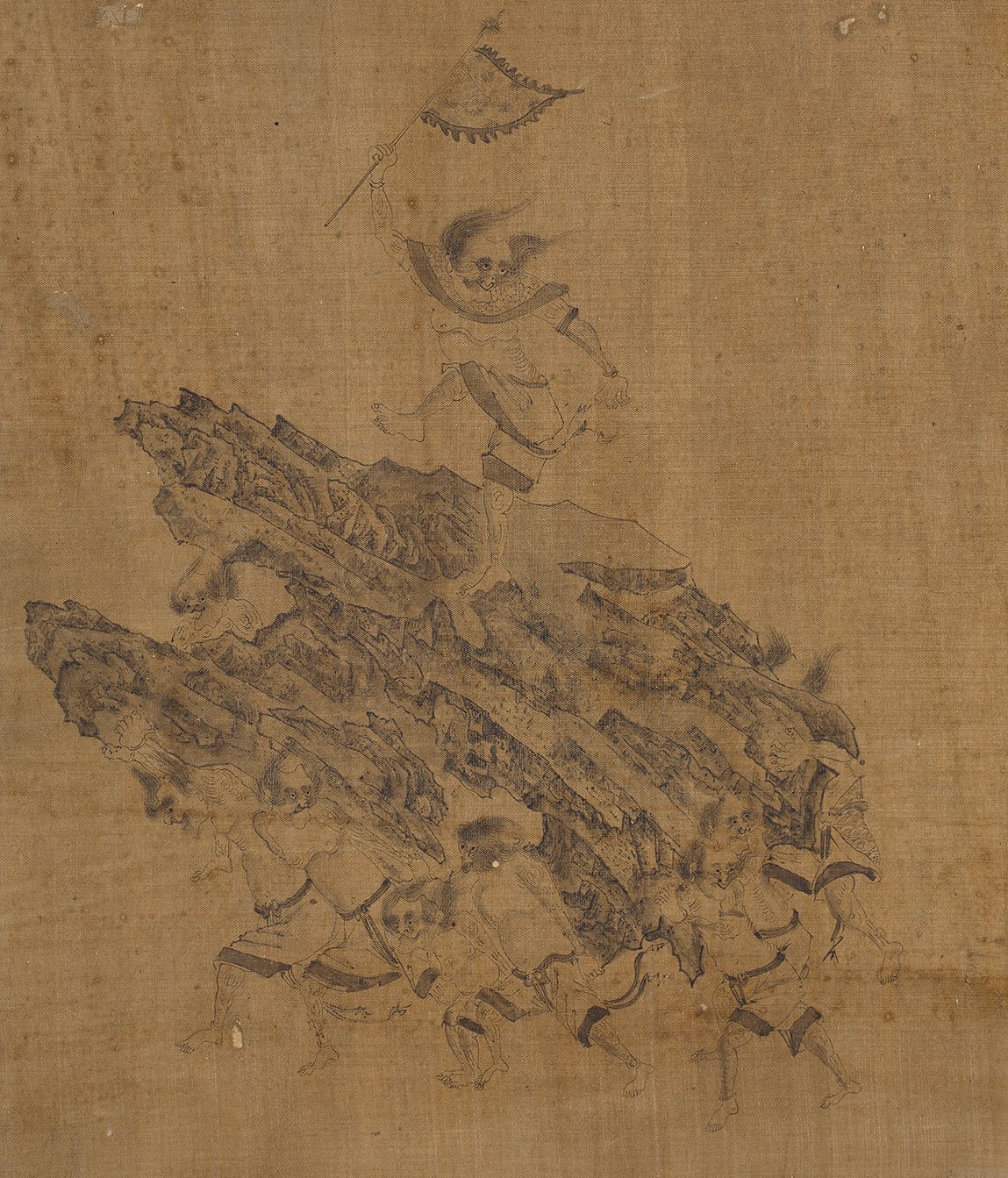

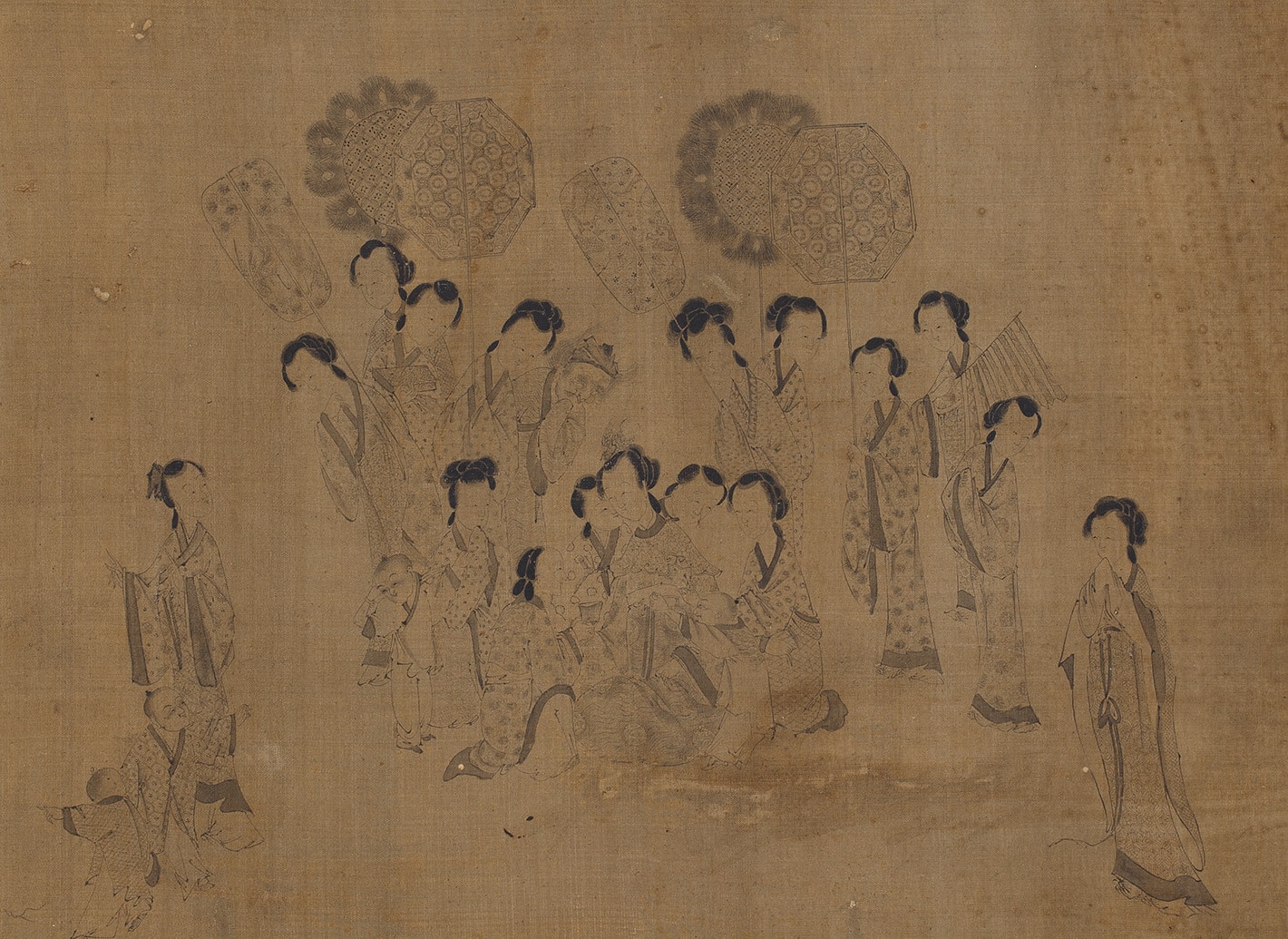

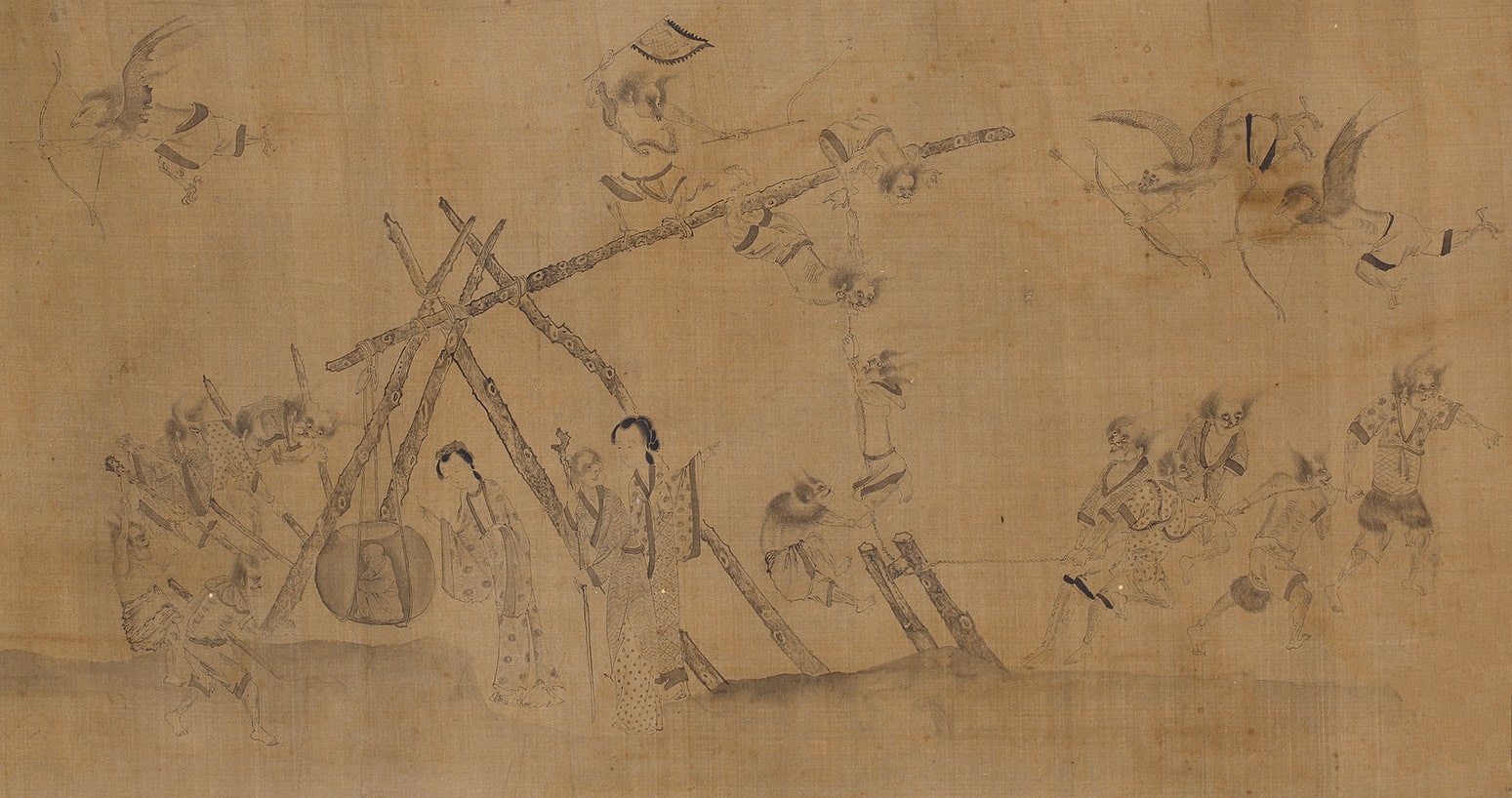

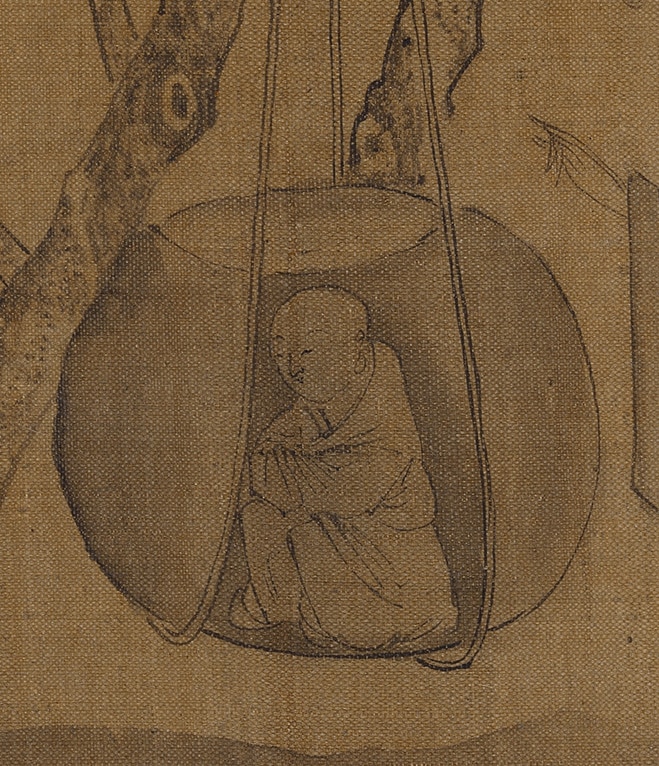

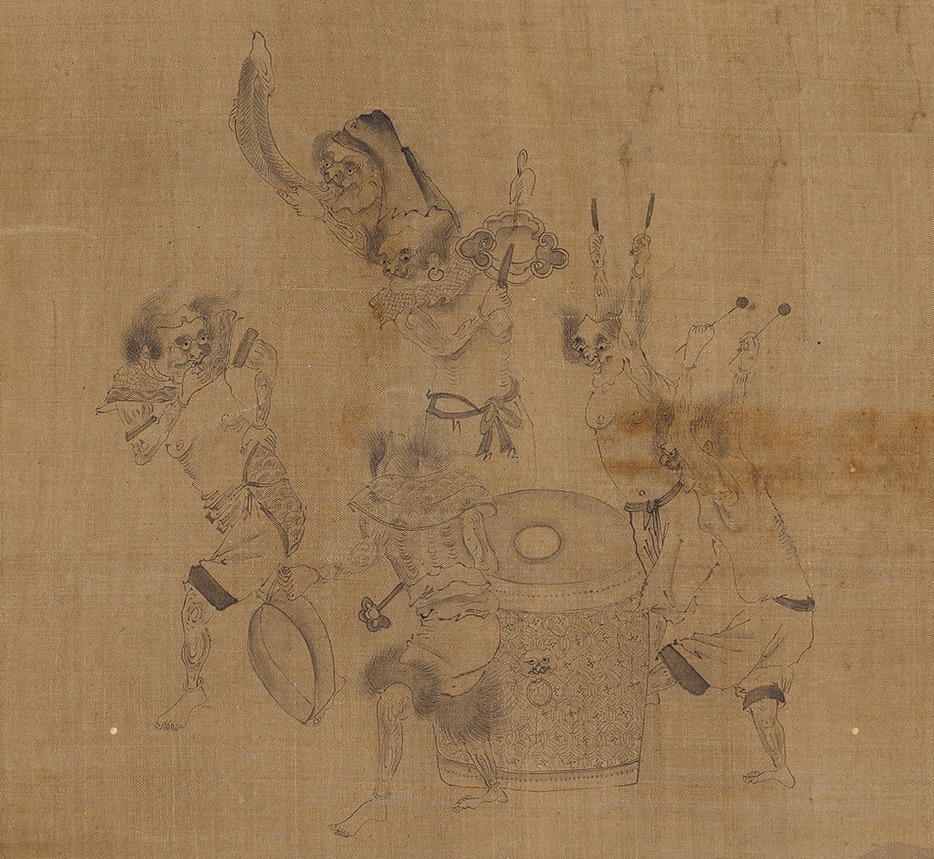

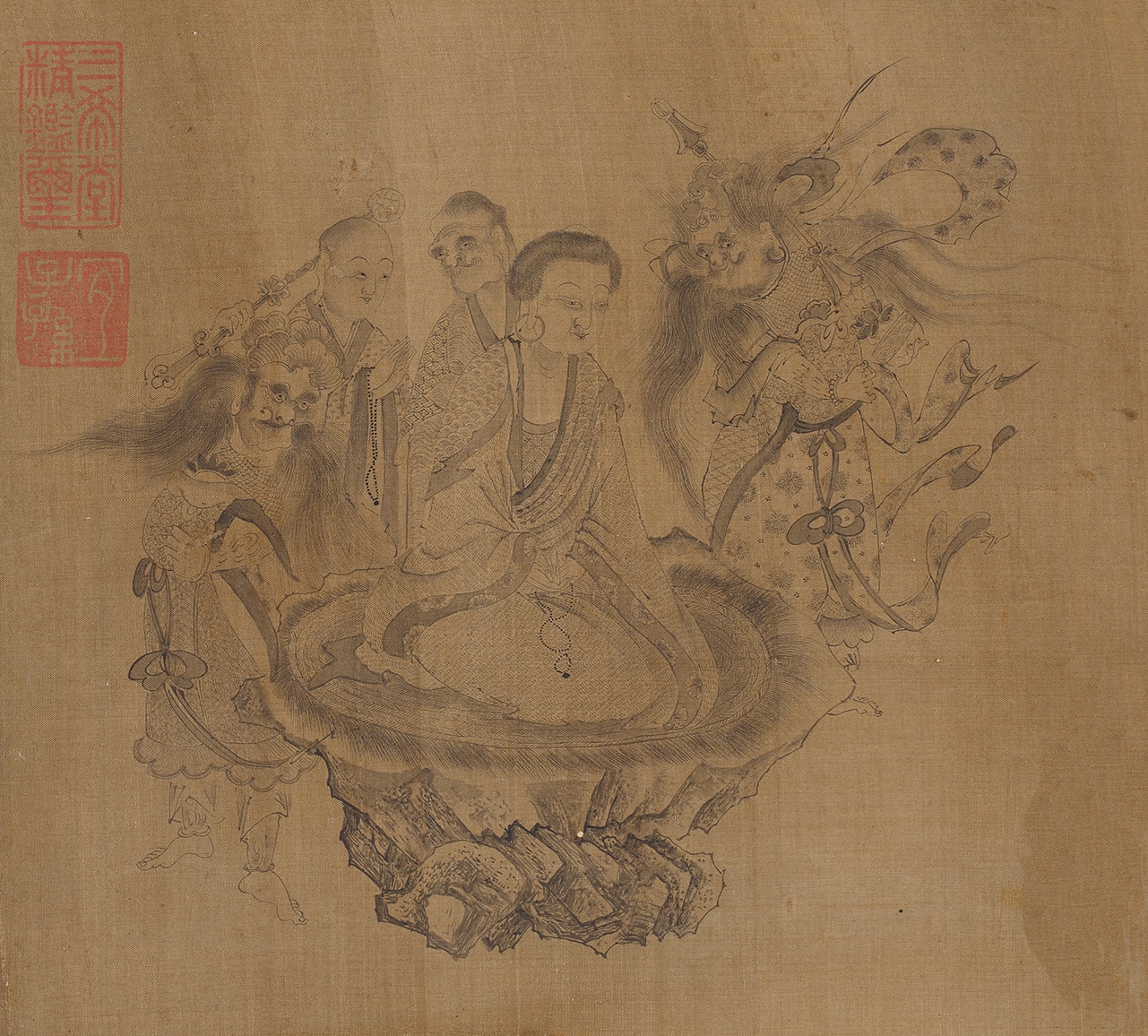

李公麟的揭缽圖卷是描寫佛教「雜寶藏經」中去惡從善的故事,大意謂鬼母有萬子,但暴虐至極,日食人間子女無數,如來佛祖得知後將其幼子扣於鉢中,鬼母思念心切,故率眾鬼怪精靈妄圖揭鉢救子,雖施盡法術,終不能如願,遂日夜啼哭,後痛加懺悔,答應永不殺人並皈依佛門,鬼子始得從鉢中救出。鬼母從此改邪歸正,不再殺害無辜嬰兒。

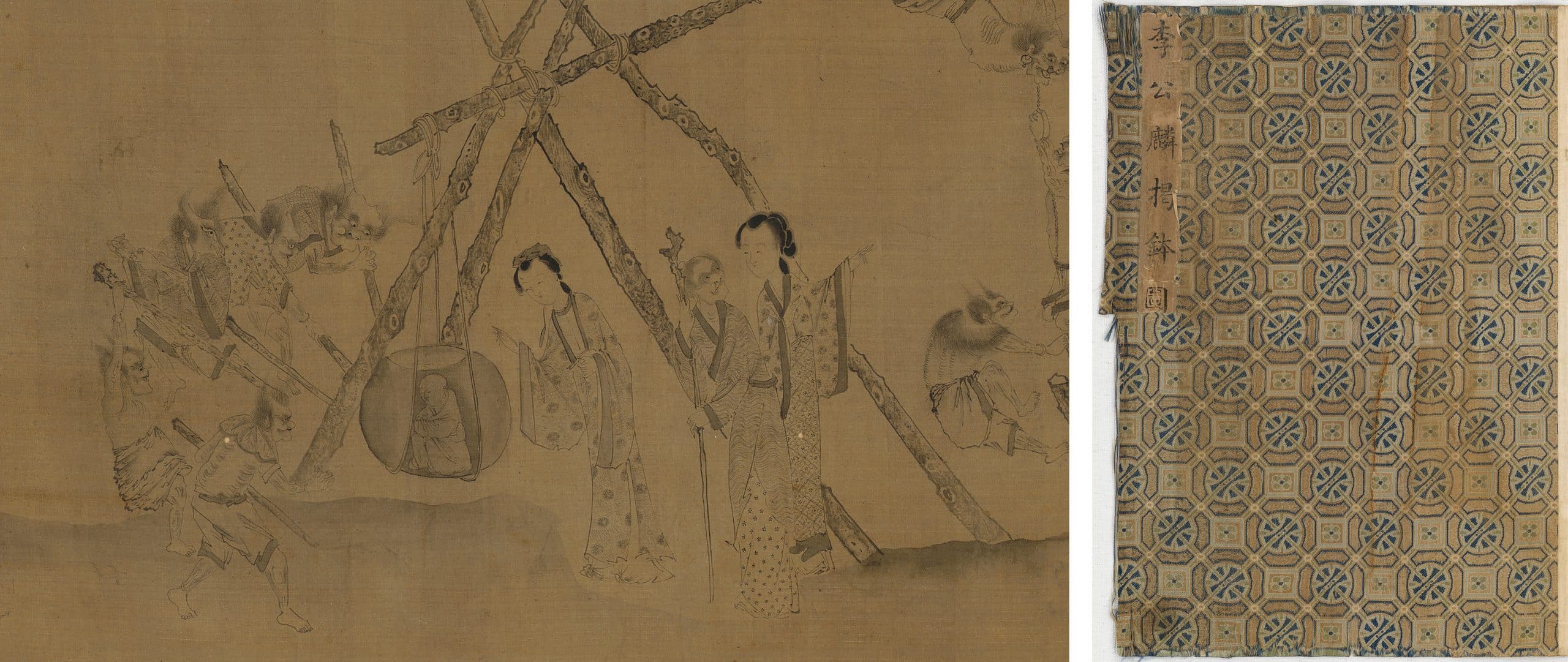

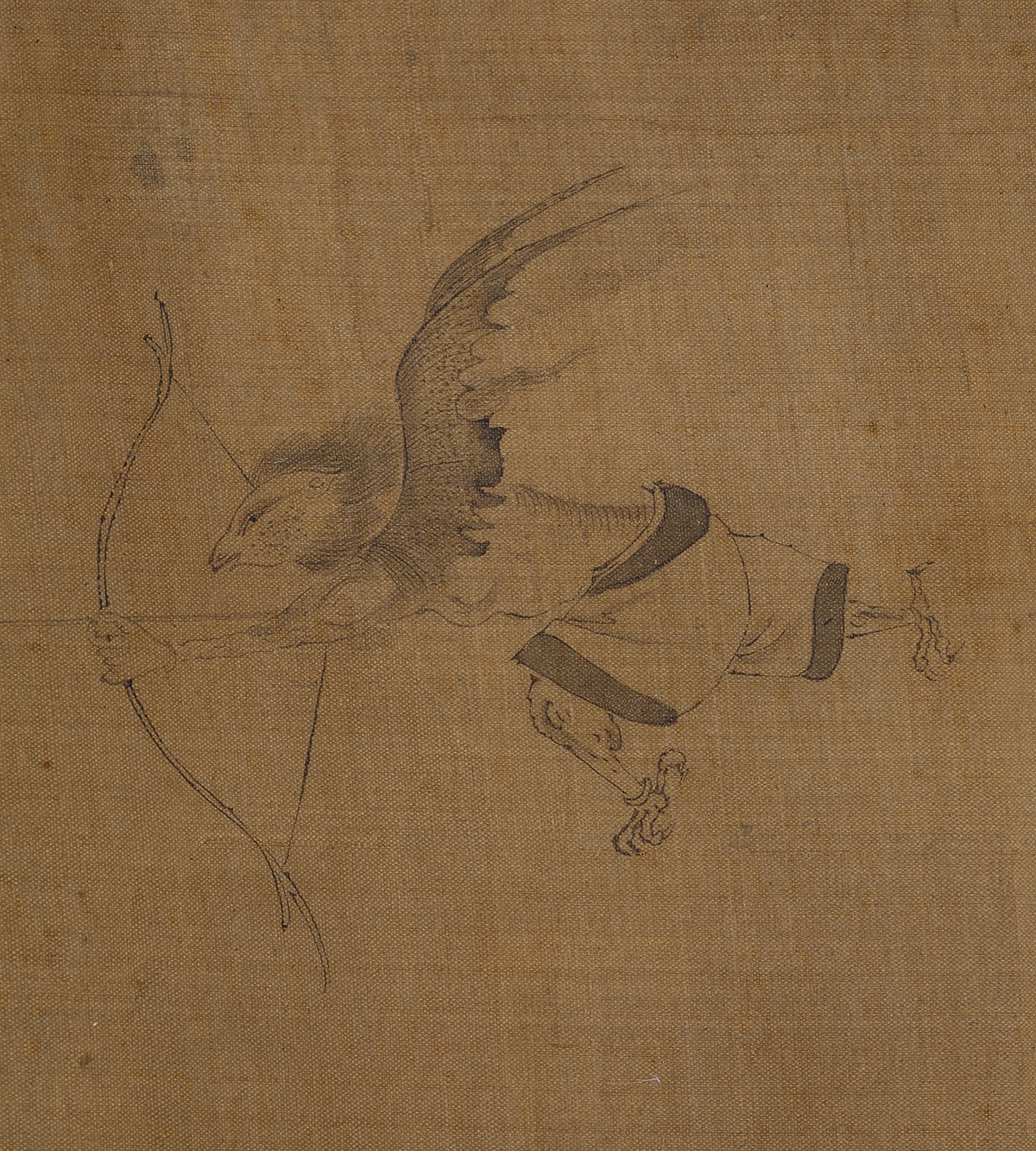

此畫將起伏之情節貫穿於豐富之構圖與眾多人物、動物、鬼怪之中,整幅用水墨工筆精細描繪於素絹上,筆法勾勒縝密,抑揚頓挫,變化活潑,嚴謹而精彩,虛實動靜,搭配得宜,且各種鬼怪動物造型獨特,表情生動,各具情態,神采飛揚,實乃傳統工筆道釋人物畫中的精品傑作。

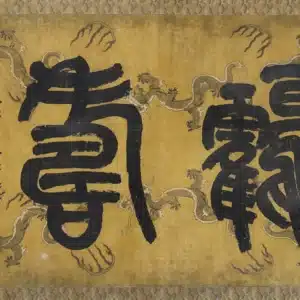

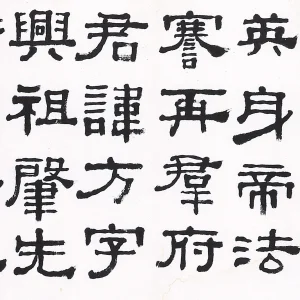

本畫幅高二十九公分,寬四一八.五公分。清初宮中裝裱,包首為宋錦,楷書題籤:「李公麟揭鉢圖」。絹本水墨白描,繪製境界宏大,佛祖、人物、野獸、鬼怪等達一百四十餘尊,從卷首開始,有蝦精、猴怪、魔王及各種鬼靈精怪約百餘,或獰惡、或驍勇、或相睢盱,或肆憑陵,有雲雷電霧,蛟龍虵蚖,虎豹象犀,樹有古松茂栝,有冠裳介胄旗鼓戈,殳刀劍弩符印車扇之類,佛氏侍衛,前後有數十,皆隸隸于于,安閒鎮定,飛禽走獸則各施明槍暗器,神通盡顯,皆具體法,生氣蓬勃,鬼子之鉢則置於畫心中央偏左,眾鬼各施法術營救,卷末則為佛祖安祥氣定的盤坐在石凳的蒲團上,神情泰然,成竹在胸,自信滿滿,全卷高潮迭起令人嘆為觀止。