秦松不僅是一位現代畫家,他同時也是一位詩人和版畫家。他的創作含有「詩的抒情」與「哲學的思維」,在一定的層次上,是現實而又非現實的,是感性的表現,又是形而上的、有機的造形,以非傳統象徵性的繪畫語言,作詩與哲學的自我對話。

—摘自長流美術館館長 黃承志,〈秦松畫集〉,2005

詩與幾何學之原創

文 / 藝術家 秦松

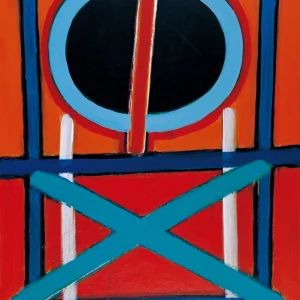

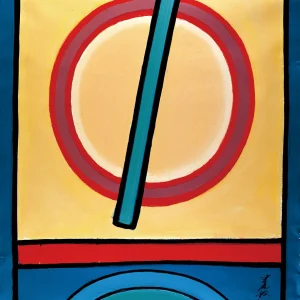

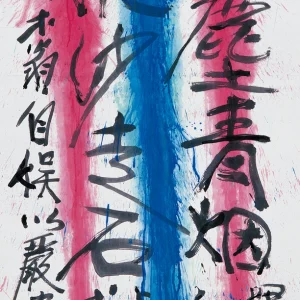

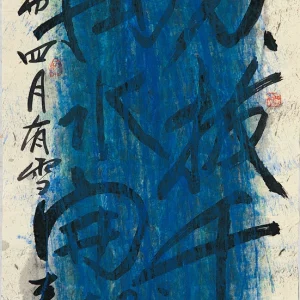

我之創作仍很年輕狂熱,七十之後開始「三歲」的直覺,運思在忘年之年,我的色彩比青年時代更鮮明,造形更單純化,還原於原形原色原生,火與太陽的本質,也是生命的原質。在煙雪人間,藝術恆是青空的路,創作恆是生命連續的飛揚,以精神觸覺,構成出與入不斷的距離之美,而豐富了生命的連想與開發。所以,我不作現成的山水人物風景「寫生」,而是第三自然的藝術「創生」。

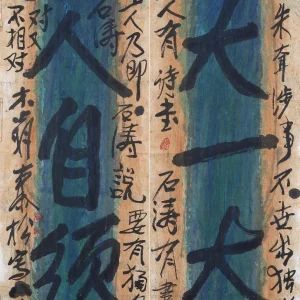

繪畫是視覺的語言,也是視覺的精神原聲。即是通常所言人之「心聲」。一如詩以文字語言,畫以形色符號語言,言外之意,畫外之形,不說明什麼?形而上之可圓可方可感可覺可悟。美與歡樂是我越老越肯定不移的創作精神與理念,生命與藝術的美感,是個人的發現,以無中生有。七十之後又生,不同於原初之生,原初之始的才情,而以文化的知性無終無限,創作的意念與意涵,賦以形色的生命。藝術的血肉之痛,必有藝術家的意願與主張,不一定僅限於「觀念藝術」,連「身體藝術家」也有。理想主義的色彩催生創作,不受時空所限,自然不受視覺所限,大破大立大鳴大放,大而化之我之本性流露在秩序上的完成。時空的手足不停,無窮無盡在沈重的兩翼上。然則,藝術恆是飛揚的翅膀,以其挺拔的生命之姿,守護人類最後的美感與尊嚴。

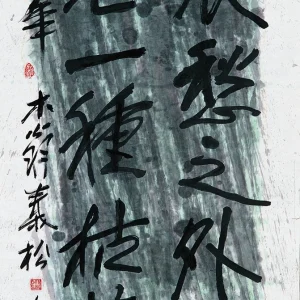

所謂「老而彌堅」,光華四射廣被八方,第三自然的太陽與上帝,完成藝術的「創生」之道,作為一個藝術家之必須,作為一個創造者冒險之必須。他我與自我的主客觀之存在,心與眼之識見決定一切。偉大的欣賞與評論,才足以促生偉大的藝術家。藝術是文化環境的產物,人性的人文精神活動,精神性先於技法,藝術性先於媒材,媒材與媒體在創作的意念與意象的掌握上乃有其意涵。只有媒材與技法是不可思議的。水墨、油畫、壓克力、版畫、照像拼貼等等媒體,都為我所用,多媒材在一種自我的風格上,原形原色原創的完成。狂放與歡快,自由與秩序,是生命的也藝術的規律。藝術以生命的內涵,詩與哲學以幾何學的原創,再無其他。我的體驗,作為藝術家的心,須以專一。

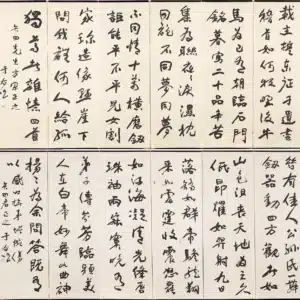

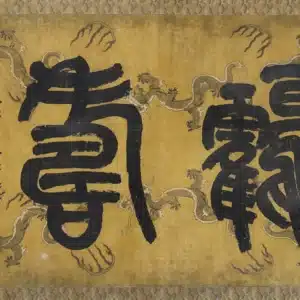

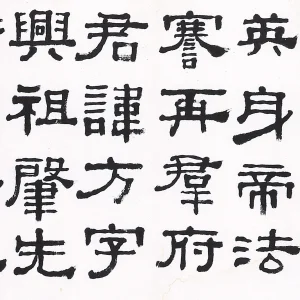

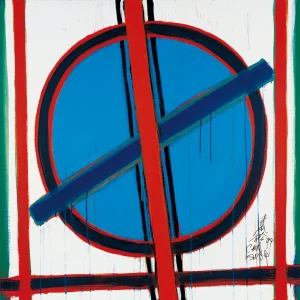

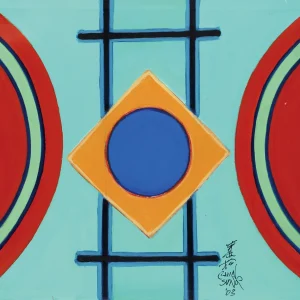

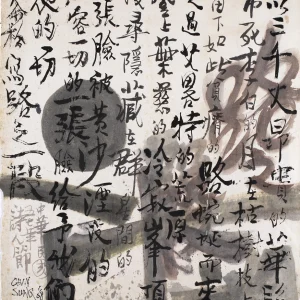

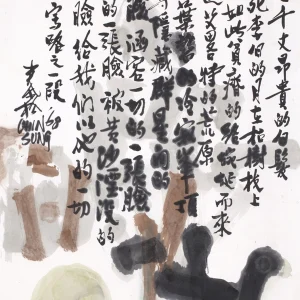

陽春白雪,無可選擇之黑,乃是我早年「原始之黑」的誕生,少年時代作品《太陽節》是青春的生命歡躍蓬勃的開始。然而以政治愚蠢的解讀殺害藝術,由紅而白,由白而蒼灰,而從中年多色的《復活》與「此一家,,別無分號」多媒體「不定形」的立體空間藝術,拋出「裝置藝術」的風浪先聲。生命與藝術的苦難並未倒下, O三年間我創作了《節慶的歡騰》系列作品,一如少年時的生命的勃發,並寫了大量詩文與書法,以及不書不畫又中又英文的後現代無可歸屬的作品,只能說是屬於我的「藝術式』的作品,「只此一家,別無分號」可以適用到今天。

路回到來時,復以圓始,重新走出未知的未來,不斷的挑戰不斷的冒險,向自我的生命力與創造力,我的第三自然的藝術世界,回顧即成歷史,然而,我是活著的歷史人、自然人,更重要的是一個有血有肉的社會人。從《太陽節》到《節慶的歡騰》,未可預期、未可假設的生命,連續循環的點。圓中之圓,方外之方,不是終點,是我創作的位置。從少遊火石太陽,老至樂享風花雪月,我之方圓內外,除思化以人詩人畫,沒有其他。單純的豐滿與峭拔的風骨,交予偉大的欣賞與評論,在我等偉大的文化長流與搖滾不安的小地球上,美與痛苦,戰爭與災難,自然與人文生態之垂危,也是我無以忘卻的創作所念,血肉之痛恆是創作生命的動力。