目錄

一、引言:宗教藝術的雙重典範——敦煌與弘一法師

宗教藝術,從古到今都是人們內心信仰最真切的映照,它不只是宗教思想的延伸,更是透過視覺、空間與符號的美感,把我們的心帶入一種安定、沉靜,甚至感動的境界;在這條深長的藝術河流裡,敦煌藝術和弘一法師的書藝,正好分別代表了宏觀文化的深厚與個人修行的純淨,兩者看似遙遠,卻都讓我們看到宗教藝術那跨越時空、溫柔撫慰人心的力量。

敦煌壁畫之所以成為宗教藝術的經典,不只是因為它的歷史悠久、圖像豐富,更因為它那種融合神聖、文化、形式美感於一體的美,是一種靜謐而寬廣的氣場;畫師們以最虔誠的心描繪佛境,每一筆、每一色都蘊含著祈願與祝福,科學研究甚至發現,當我們凝望莫高窟的佛像和曼陀羅(法界圖騰)時,內心會不自覺地安定下來,這乃是藝術的「能量」正在溫柔地陪伴我們。

這份光輝,也感動著後來的藝術大家。張大千(1899-1983)大師便在1940年代親赴敦煌臨摹壁畫,將敦煌的精神重新帶入現代藝術世界,他創作的《五百強盜成佛圖》、《敦煌菩薩圖》等鉅作,讓佛教藝術在當代再次綻放新的生命,也讓我們明白,宗教藝術的「美」,其實是在度化人心,是一份跨越感官、深入靈魂的關懷。

張大千(1899-1983)盛唐菩薩頭像圖

張大千(1899-1983)五百強盜成佛圖

藝覽窗前——長流揀選佳構 (2025展期8月22日—10月26日)

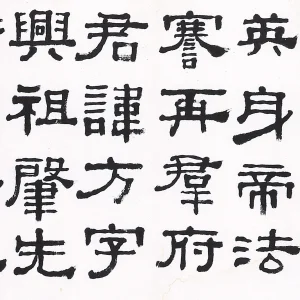

傳承有序的典範

《五百強盜成佛圖》卷,絹本,縱64.5公分、橫580公分,畫上未署名款識,惟於左右兩側可見「大千父」、「大風堂供養」二印,並有于右任題籤:「張大千摹敦煌壁畫,墨三仁兄存之,右任」,此件作品既是張大千敦煌時期的重要摹本,也承載了清晰的人物脈絡與歷史傳承。

藝術軌跡與傳承之路

1941至1943年間,張大千率弟子駐紮敦煌莫高窟兩年半,臨摹超過二百幅壁畫,本作應出於此時期或稍後完成,二戰後,他攜帶敦煌摹本先後於重慶、成都、南京等地展出,轟動藝壇,于右任時任國民政府監察院長,亦為近代書法大家,與張大千交情深厚,題籤應作於1940年代後期。

其後,此卷由張大千或經于右任題簽後,轉贈國府重要軍政人物顧祝同(1893–1987),題中「墨三仁兄存之」即指示流轉歸屬,由此推斷,此件作品應於1949年國府遷台之前,已歸入顧氏收藏,至1960年代,張大千已享譽國際,于右任成為近代書法宗師,顧祝同亦退居政壇元老,三人身份皆定格於近現代史,使本卷更具時代印記與「傳承有序」的典範價值。

川博本與長流本的藝術對話

「五百強盜成佛」故事見於敦煌莫高窟西魏第285窟及北周第296窟,張大千所摹應屬後者,其內容敘述古印度喬薩羅國五百強盜被捕後遭挖目酷刑,佛祖憫其苦難,以神通治癒並說法渡化,終令其修成正果。

現存相同布局的摹本,四川博物院亦藏有一卷,與長流本相比,川博本色彩濃烈厚重,長流本則顯得清雅淡逸,由於當時參與臨摹的弟子畫師多達十餘人,即便依據同一粉本創作,最終仍展現出各具風貌的差異,兩卷作品均保留部分未敷色處,呼應敦煌原壁畫的留白效果;然而在原壁中,以石青、朱紅與墨色鋪陳之處尤為厚實,而兩卷摹本背景的淺石綠,則顯示出臨摹者的再創處理,這種在臨摹過程中的調整與變化,不僅重現了敦煌壁畫的神韻,也彰顯了張大千敦煌時期作品的再創精神與藝術價值。

敦煌傳承中的代表之作

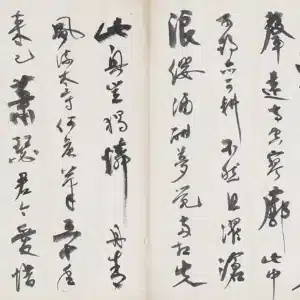

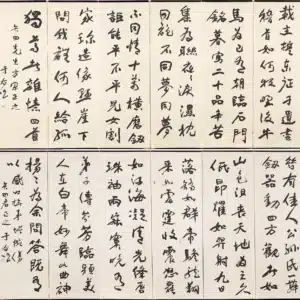

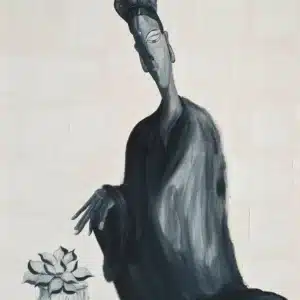

此卷不僅保存了敦煌壁畫經典的宗教故事與圖像語言,更透過張大千的筆觸與藝術視野,將古代題材轉化為兼具現代感的再創之作,它既是研究敦煌藝術傳承的重要依據,也是理解張大千藝術風格演進及其國際影響力的代表性作品。 相比之下,弘一法師(1880-1942)(李叔同)更像是以修行者的身分,用一筆一畫把心中的寧靜與慈悲展現在書法裡,他的字樸實無華、筆筆中正,帶著一種不言而喻的善與愛,很多信眾供奉他的字畫,常常在日常生活中也感受到內心的安寧與平和,弘一法師說過:「書如其人,筆是修行。」這樣的精神,透過紙墨流傳下來,陪伴著一代又一代人的心靈。

不論是敦煌的千佛,還是弘一法師的清淨筆墨,他們都用藝術撫慰著我們的心,宗教藝術的美,不只是技藝的表現,更是那份能跨越時空、打動人心的力量。

二、長流美術館與宗教家的交流實錄

多年來,長流美術館在推動藝術展覽與教育的同時,更深深體會到——藝術和信仰,其實都在指引我們尋找人生的本質,有時是一場展覽的相遇,有時是一段對話的啟發,那些片刻的真誠交流,讓我們相信,藝術可以帶人入靜,信仰能療癒人心,而美學與信仰的結合,更孕育出一種直抵人心、深具感召力的力量。

為了讓大家更真切地感受到「能量場域」與「心靈蛻變」的溫度,以下記錄我們與宗教大家相遇、合作的真實片段,也希望,透過這些故事,你能感受到宗教藝術裡的那份動人能量,並讓這股溫暖在現代社會繼續流動、發光。

◆ 星雲法師(1927-2023):一筆字中的弘願光明

星雲法師以「一筆字」書法聞名,其筆勢渾厚、圓融自如,體現隨順因緣、隨喜自在的禪意,每一字皆蘊藏慈悲願力,他的書法看似不拘法度,實則無礙自在,深含佛法精神,使觀者於觀字間也能領略弘法初心。

長流與星雲法師的因緣始於一場藝術展暨公益拍賣,當時館長黃承志受邀擔任策劃顧問,在其中默默協助推動,開啟了雙方長遠的緣分;1994年,「佛光緣書畫義賣會」首次舉辦,便是在這樣的合作契機下誕生,大師特以張大千所贈荷花圖《一花一世界》作為拍賣開場,寓意藝術與信仰的圓融合一。當日,一位信眾以六千萬元標得此畫,隨即再度捐出,後由遠東集團創辦人徐有庠先生(徐旭東先生之父)認購,總計募得一億兩千萬元,展現了藝術與慈悲共振的磅礡能量,長流亦捐出多幅作品共襄盛舉,見證藝術不僅能美化人心,更能成為實踐慈悲、傳遞願力的重要媒介。

星雲大師曾言:「字中有願,墨中有光。」這句話成為長流推動宗教書法教育的核心信念,印證藝術於現代社會,不僅傳承形式,更深化「書畫弘法」的靈性本質,這層理念,也自然與長流美術館推廣宗教藝術的宗旨相互呼應。

◆ 登巴法王(1940-):唐卡中的儀軌加持

登巴法王,藏傳佛教密宗大德,以觀想入畫,結合心力、手力、眼力,創作兼具古法神聖與現代語彙的宗教繪畫;2007年長流與登巴法王合辦《萬相西藏——唐卡特展》,並於現場舉行唐卡開光加持儀式,融宗教儀軌與藝術展覽於一體,讓觀眾於藝術中親身體驗信仰能量。

特展期間,登巴法王親贈長流珍稀金唐卡《六臂白瑪哈嘎拉》,此作品運用金箔、銀筆、礦物顏料、瑪瑙雕工製作,精細且費時,此尊唐卡不僅為珍稀藝術瑰寶,其主尊為至尊觀世音菩薩所化現,象徵財富、壽命與智慧的圓滿護佑,深刻體現藏傳佛教中願力加持的莊嚴力量,亦體現宗教藝術在信仰層次上的深邃內涵。

透過此深度合作,長流再次印證宗教藝術蘊含的生命智慧,並藉由儀式體驗,深化觀者對藝術能量與靈性轉化的感受,使信仰與美學於當代表達中共振。

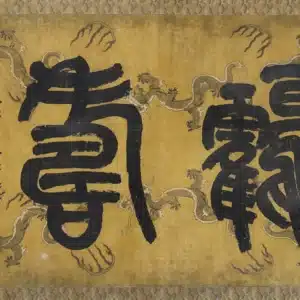

◆ 宗師李善單(1959-2025):圖騰中的能量宇宙

佛乘宗第三代宗師李善單,創立緣道觀音廟,並首創圖騰能量藝術,將抽象宇宙能量以圖騰表達,將藝術昇華為現代人修養身心、探索內在的法門,他的畫作常經過觀想與入定後落筆,具備強烈感應與轉化能量,被視為一種視覺修行。

長流與宗師李善單的首次合作起於一場能量藝術特展,宗師李善單親臨現場,深入闡釋圖騰藝術背後蘊藏的「願力轉化」原理;他強調,圖騰不僅僅是視覺符號,更是將個體願望、信念,透過藝術形式加以具現與昇華,每一筆一劃,都是由誠心觀想啟動,在落筆的剎那,將內在的願力與宇宙能量共振,最終凝聚於畫面之上,使觀者能於凝視中感受、接納這份正向力量與祝福;2006年,雙方首度攜手合作舉辦展覽《極淨——自性華嚴》,融合中西繪畫語彙與深層心靈體悟,掀起廣泛迴響。

圖騰作為媒介,不僅象徵天地與人心的連結,更如「無聲經典」,讓每位觀者在藝術中得到平靜、光明與慈悲;極淨自此,長流與宗師李善單展開兩岸及國際巡展,持續以宗教藝術實踐生命轉化的宏願。

◆ 宗教巨擘會晤長流——現代弘法與藝術美學的深度對話

中台禪寺惟覺老和尚(1928-2016)、法鼓山聖嚴法師(1931-2009)、慈濟證嚴法師(1937-)等當代宗教巨擘,皆曾親臨長流美術館,與館長黃承志就宗教藝術的本質與現代弘法展開深度對談;三位大師一致強調,藝術不僅是弘法利生的延伸,更是引領信眾體會佛法智慧、進入心靈境界的重要橋樑。

惟覺老和尚以禪修實踐為本,主張藝術能啟發自心寧靜與覺照;聖嚴法師則強調藝術融入生活、實現心靈環保;證嚴法師以慈悲為核心,透過藝術傳播善念,將慈濟人文轉化為美的形象;三位大師的分享進一步彰顯藝術在現代社會中承擔連結眾生、昇華心靈的重要角色,深刻呼應長流推廣宗教藝術、傳遞信仰光明的核心理念。

此外,他們亦為長流提供許多寶貴建言,使展覽策劃與出版能持續深化宗教藝術的靈性質地,共同成就當代宗教美學交流的典範。

三、結語:宗教啟示下的美學革新

回望這段藝術旅程,從敦煌的壁畫聖境、弘一法師的悲智書風,到宗師李善單的能量圖騰與登巴法王的金唐卡,每一次的相遇都讓我們深切感受到宗教藝術所蘊藏的力量,這份力量或許不張揚,卻總能在無聲中撫慰人心、引領前行,當藝術與信仰交會,作品不僅成為心靈的陪伴者,更是人生路上的守護者。

隨著時代推進,宗教意象在當代藝術中被重新詮釋,化為個體靈性與宇宙觀的嶄新語彙,張大千的《敦煌菩薩圖》承襲古典精神,融合個人風格,展現宗教題材的現代演繹;宗師李善單「自性華嚴」則以圖騰語言凝聚佛乘宗的宇宙觀,開拓宗教藝術與現代美學交融的可能性。

即使身處節奏飛快的現代社會,宗教藝術依然能帶來安定與啟發,長流美術館期盼在未來的展覽與對話中,持續陪伴每一位觀者,在藝術的光影之間,尋得一份屬於自己的平靜與亮光。

-1-300x300.webp)

-300x300.webp)

-300x300.webp)

-300x300.webp)

-300x300.webp)

-1-300x300.webp)

-300x300.webp)

-300x300.webp)

-300x300.webp)

-300x300.webp)

-2-300x300.webp)

-300x300.webp)