大藝術家 張大千

評介撰文 / 前國立故宮博物院 書畫處 處長 劉芳如

誕生於四川內江,逝世於臺北的國畫大師張大千(1899-1983),畢生足跡遍歷海內外,其間不斷地師古開今,作品質量精彩且風格多元,絕對稱得上是現代藝壇中的「百變巨匠」。五十歲以前,張大千展現最大氣魄的壯舉,莫過於民國卅至卅二年(1941-1943)的「敦煌之行」了。歷時兩年七個月的潛心臨摹,他率領門生和青海喇嘛畫師共同完成了將近三百件敦煌壁畫摹本,自此,他的畫風擺脫早年學習文人畫時期的溫婉格調,轉趨於瑰麗雄奇、氣象恢弘,同時亦兼融有裝飾藝術的美感。

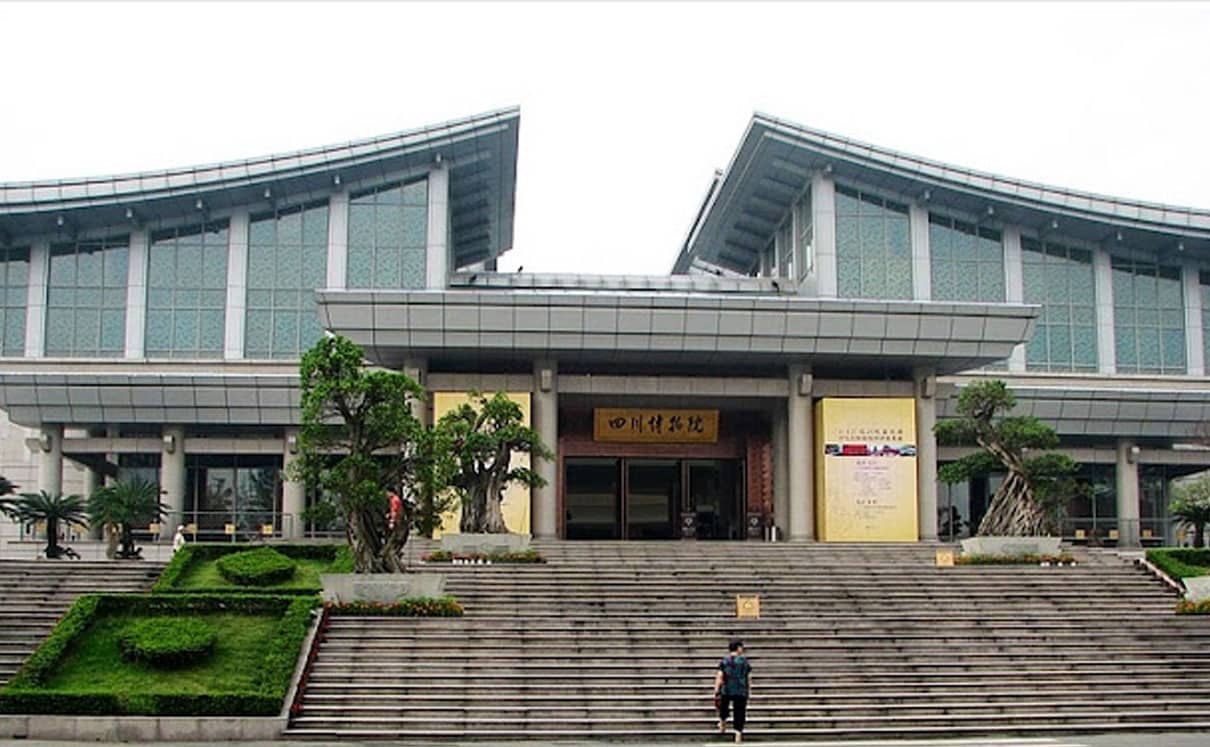

目前張大千敦煌摹本的典藏重鎮,莫過於臺北的國立故宮博物院和成都的四川博物院。另外,長流美術館也收藏了十二件摹本,於私人美術館中相當難得。本文擬遴選其中數件,略為之介,並探析摹本與其自運作品之間的交集,援以理解敦煌藝術對張大千畫風中年轉型的深遠影響。

張大千與敦煌

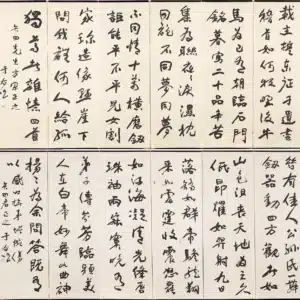

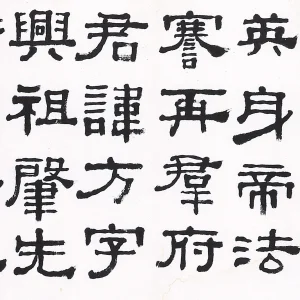

謝家孝在《張大千的世界》一書(1982)中,曾引述張大千的話語,對臨摹敦煌壁畫的方式,敘述甚詳。由於壁畫遍布於洞窟的天頂及立面,鉤摹輪廓的工作自然備極辛勞,有時要搭起高架仰著臉畫,有時得蹲著、甚至躺著描稿,到每日收工之際,個個都變得蓬頭垢面,宛如苦行僧一般。不過,意志力過人的張大千總是領著頭做,渾然不以為苦。摹本裡的人物、佛像等主要部分,大部分是由張大千親自定稿,其餘周邊的配景,才會命門生及喇嘛分頭協助。張大千為求能在臨摹的同時,也保留壁畫的初始面貌,決定捨棄單純客觀、類似照相一般的「原狀臨摹」,而是採取「復原式臨摹」,在摹本中努力去揣摩、還原壁畫當初絢麗如新的色調。

總計張大千和門生、喇嘛們所完成的莫高窟壁畫摹本,多達276幅,為了將敦煌的藝術向世人宣揚,張大千先後在蘭州、成都、重慶舉辦過三次「張大千臨摹敦煌壁畫展覽」,並且出版《大風堂臨摹敦煌壁畫》圖錄,此舉果然蔚成藝壇盛事。時任重慶中國美術學院校長的徐悲鴻(1895-1953),即在展覽慶功宴上,肯定張大千是在敦煌藝術埋沒千餘年之後,如此大規模和系統化介紹的首例,不愧「五百年來第一人」的美稱。雖然其間也發生過張大千毀損壁畫與盜竊古物的謠傳,為他帶來莫大困擾,所幸經過多位清楚事情始末的友人協助作證,冤屈終爾得以澄清。

敦煌摹本舉隅

由長流美術館典藏,相關於張大千敦煌摹本的作品,依題材分類,可涵蓋觀音如來像、藻井畫與佛傳故事三類,以及受到敦煌藝術影響的畫作,下文即分別例舉如下。

一、觀音大士諸像

長流美術館藏的兩幅觀音摹本,其一為〈指花大士〉,係紙本設色畫,縱131.7公分,橫53.5公分;另一為〈觀音〉,縱133公分,橫52公分。兩作材質相同,尺寸亦接近,推斷成畫時間應相隔不遠。

張大千(1899-1983)指花大士

無獨有偶,四川博物院亦藏有一幅絹本的〈初唐菩薩像〉,縱192.2公分,橫86.3公分,與〈觀音〉並列對照,雖一為紙本、一為絹本,尺幅亦大小有別,但兩畫無論寶冠、瓔珞、透過薄紗清晰可見的雙腿,均相似度極高。四川本並無款印,而長流本的右下方有畫家自題:「親信弟子張大千敬造。」下鈐「張爰之印信」、「大千居士」二印。左下方另有「大風堂」印。有可能兩畫同出一稿,長流的縮繪本或是應展覽之需而於事後重製。

〈敦煌菩薩圖〉卷,縱74公分,橫356公分,絹本設色。內容共畫八尊菩薩的頭像,中央四尊作正面朝前看,右方三尊略朝向左看,最左一尊則略朝右看。由此布局推測,應是從莫高窟的唐代佛畫群像中摹取菩薩的頭部,再重新組合而成,每尊菩薩之間,以火焰紋作區隔,並構成連續的畫面。仔細端詳畫像中細勁的線描,行筆宛如鐵畫銀鉤,水準極高。

類此組合式的作品,不禁讓人聯想起民國四十九年(1960),張大千曾致送給當時任職故宮的李霖燦十四組敦煌菩薩手相,這些手相,都是張大千縝密觀察北魏、隋、唐、宋、元代圖像之後,才歸納出來的不同時期手相特點,而〈敦煌菩薩圖〉將八尊不同角度的菩薩頭合為一卷,同樣可供後學當作描畫佛教面相的典範之作。

〈敦煌菩薩圖〉的左右方,分別鈐有「老棄敦煌」、「大千父」及「大風堂供養」三印。 1946年,張大千曾敦請方介堪(1901-1987)、陳巨來(1904-1984)、頓立夫 (1906-1988)為其鐫刻「老棄敦煌」印,用來鈐蓋於敦煌摹本上。雖然屬於後加的印章,但不難想見,張大千對於這段敦煌摹畫歷程的珍視。

另幅〈臨莫高窟羅漢像〉為紙本設色,縱75公分,橫37公分。畫面右上方自題:「漠高窟初唐畫,摹為延佑仁兄秀璧夫人供養。甲申(1944)七月蜀郡張大千爰。」下鈐「張爰」、「大千大利」二印。題畫之際,張大千已結束敦煌臨摹返回四川,所以此作可能是應友人之請而繪製,不同於敦煌摹本。此畫中的羅漢據形象研判,近於「密勒日巴尊者」(1052-1135),祂是西藏佛教噶舉派的一代宗師 ,故一般常出現於藏傳藝術圖像中,而且尊者四周大都有加繪背景,此作雖然採用了石青、石綠等重彩,但僅聚焦於描寫主尊,而且運筆流暢,色不掩墨。畫面大量的留白,再加上搭配題記,實已跳脫原始的壁畫形式,回歸於較接近本色的張大千風格。

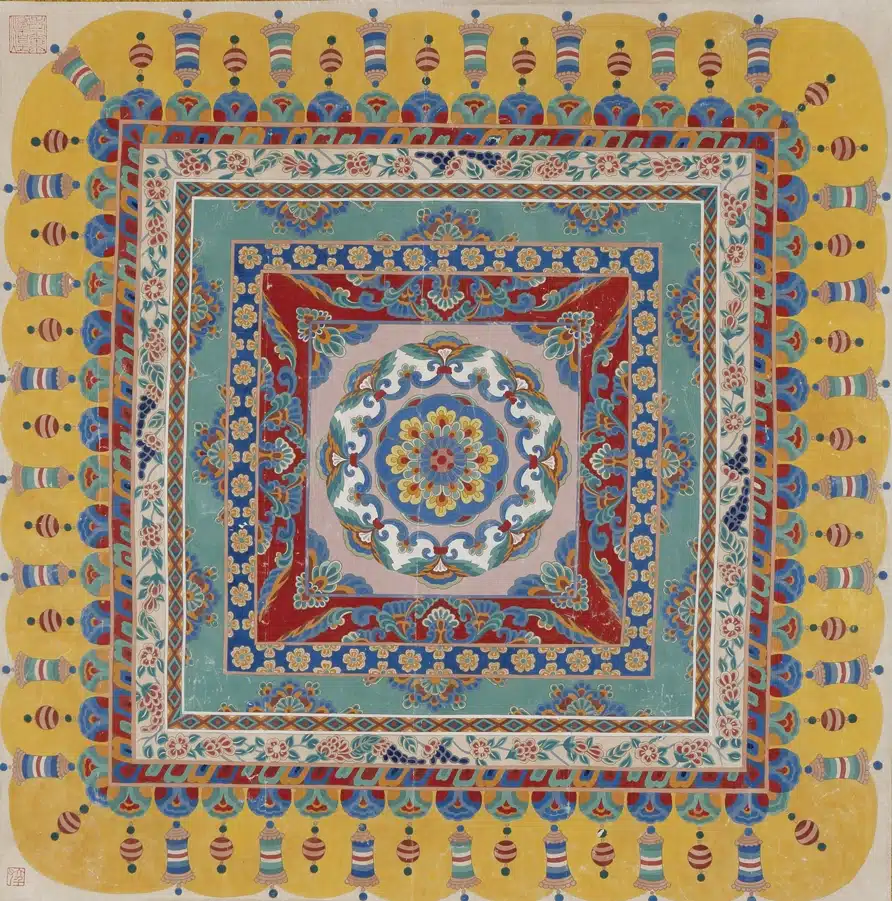

二、藻井畫與花邊裝飾

「藻井」原本是古代木構建築的屋頂結構,在莫高窟中,則常被當成繪於覆斗形窟頂的裝飾。長流美術館典藏的大千敦煌摹本中,這類藻井畫共計五件。作品尺幅並不算大,但各幀的結構及色彩搭配,均兼具繁複與華麗的特質。由於鉤描勻稱細膩,相較於其他大尺寸的佛像、菩薩和經變故事,自成一派絢爛多彩的裝飾藝術風致。

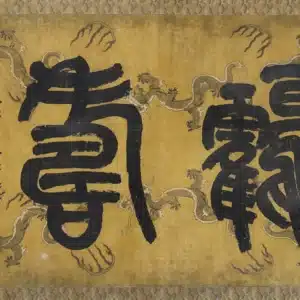

以〈初唐藻井〉為例,此幅係絹本,縱橫各為49公分,左方的上下鈐「老棄敦煌」、「大千父」二印。配色以石青、石綠和硃砂為主,正中央畫四名身披飄帶的飛天,環繞著寶相花凌空翱翔,四圈方框的外圍,還裝飾著放射狀的幾何形圖案,畫面整體動態感十足。

另幅〈盛唐藻井〉,絹本,縱78公分,橫76公分。左方同樣鈐有「老棄敦煌」、「大千父」印。由內而外,環繞著近十圈不同造型和色澤的帶狀花邊,狀似弧形垂幔的烙黃色外廓,則綴滿流蘇與響鈴,通體用色大膽,近乎對比的效果讓畫面顯得格外繽紛。

張大千(1899-1983)盛唐藻井

〈敦煌盛唐藻井圖〉,絹本,縱57.5公分,橫56公分。在周圍裱綾的右下方,鈐有「西川張爰」和「大風堂」二印。中心部分為綻放的寶相花,四周環繞著各式捲草紋,層層方形外框裡,同樣裝飾繁複細膩。本幅雖然層次繁複,紋樣細膩,但配色沉穩,較諸前舉二作,呈現出另一派和諧雅致的美感。

長流館藏的藻井摹本,設色均已告完竣,但在張大千的敦煌藻井摹本中,猶留有一些未完成的線繪稿本,上方註記著色塊的名稱。應是他先做好局部上色,再交付給隨行門生或青海畫師續成時,讓他們可以根據標註,精準地填入正確的顏色。

自敦煌歸後,即便不是畫佛像,張大千的人物畫偶爾也會穿插藻井圖案的元素,如長流館藏的〈獻壽圖〉即是一例。此作縱110.5公分,橫51.5公分,為洒金箋本,畫一名靚裝女仙頭頂鳳簪,手執紈扇,凌空翱翔於雲端,身後的童子肩負蟠桃隨行,寓意向受畫人獻壽。雖無作者署款,但鈐有「張爰」、「大千」二印。畫幅右上方有溥伒(1893-1966)所題七絕一首:「蓬萊弱水三千里,金母蟠桃一萬年;鳳鳥自歌鸞自舞,直教銜到壽杯前。敬書以祝月笙先生六秩壽辰,雪齋溥伒題。」鈐印:「雪齋」。右下方另有溥心畬題:「獻壽圖。月笙先生誕辰,大千仁兄畫祝。丁亥(1947)秋月西山逸士溥儒題賀。」鈐印:「溥儒長壽」。

此作四周的邊飾,和女仙身上的腰帶、裙裾紋樣,明顯與敦煌藻井畫裡的番蓮文相仿。若對照今藏於四川博物院的張大千〈臨摹楊枝大士圖〉,此件摹本的四周,就圍繞著一圈花邊,與〈獻壽圖〉所用的裝飾手法一致,可引以為證。

三、未完成的佛教故事畫

在敦煌莫高窟壁畫中,描繪釋迦牟尼事蹟的佛傳故事,屢可見及以橫長如連環圖畫的形式來呈現。張大千捐給國立故宮博物院的敦煌摹本,即有四件是長逾五百公分的長卷,而長流美術館庋藏的兩件長卷,同樣不乏可觀。

〈摹敦煌壁畫長卷〉為絹本,縱62公分,橫586公分。畫卷左右,分別鈐「老棄敦煌」、「大千父」、「大風堂供養」三印。畫幅左緣,溥心畬(1896-1963)以楷書題寫:「莫高窟二百四十三窟北魏畫,大千兄摹,震武弟屬。西山逸士溥儒題。」下鈐「溥儒之印」。

若將此卷與故宮的張大千〈北魏畫飛空諸佛〉卷(62×591.7公分)作對照,兩卷的布局、尺寸和內容大致相侔,應係一稿兩本。惟故宮本的引首有張大千自題:「漠高窟二百四十三窟北魏畫北壁。蜀郡清信弟子張爰大千敬摹。中華民國三十二年(1943)夏五月既望。」兩作中,眾佛弟子由左而右,分別駕馭著青牛、金翅鳥、孔雀、飛龍、琉璃山、白鵠、黃虎、猛獅、白馬、大象等 ,翱翔於天際,最右方才是釋迦牟尼在眾弟子的簇擁下,現身說法。

所謂「飛空諸佛」,其實源自古印度須摹提女請佛的因緣故事,該壁畫的位置,目前敦煌研究院的編號已改為第二五七窟,張大千所摹,屬於整段故事的後半。上述兩件摹本的背景部分,均未敷染底色,反觀敦煌二五七窟的北魏壁畫,背景則填滿了赭紅色。而各種顏色的交界處,也因為色料厚塗的緣故,有時甚至遮蔽了輪廓線。還有部分顏料隨著年代久遠,起了化學變化,已趨於黯黑。張大千在臨摹的時候,並未完全如實再現,而是改採較纖細的墨線鉤勒輪廓,賦彩也力求色不掩墨,有些地方僅空鉤而沒有上色,以致將摹本與壁畫的照片並列同觀時,摹本較為明亮富麗,線描流暢優美,原畫則相對粗曠許多。

另幅〈五百強盜成佛圖〉卷,絹本,縱64.5公分,橫580公分。畫上並未署款,僅在左右兩側鈐「大千父」、「大風堂供養」二印。「五百強盜成佛」的因緣故事,在莫高窟西魏二八五窟及北周二九六窟均有出現,張大千所摹,從構圖上研判,應為後者。該故事描寫古印度喬薩羅國的五百名強盜,被國王的軍隊捕獲後,遭到挖眼酷刑,後佛祖憫其苦難,以神通治好強盜的雙眼,並說法渡化他們,終能修成正果。

張大千(1899-1983)五百強盜成佛圖

相同布局的摹本於四川博物院亦存有一本,兩相比較,色調的差距頗大,川博本賦色稍重,長流本則較清淡。由於共同參與臨摹壁畫的張大千門生、畫師多達十餘人,即便使用同一張粉本,完成後的面貌仍會不同,何況這兩件摹本,未完成敷色的區塊相當多,莫高窟原壁雖然也有純粹留白的部分,但朱紅、石青和墨色等處則明顯厚重。兩卷摹本的背景,均塗上淺的石綠底色,也與敦煌壁畫不同,應屬臨摹者自運。

四、溥張書畫合體

民國十五年(1926),張大千與溥心畬(1896-1963)經由詩人陳三立(1853-1937)介紹,結識於上海,自此兩人每回見面,均會相互切磋畫藝,並時有合作。藝壇乃有「南張北溥」的說法,至今不輟。

長流美術館典藏的〈天地人合一〉,可視為一件溥張合作的例子。本幅的正中央,為四周環繞著彩繪紋樣的八卦圖形,溥心畬在框內,書寫「天地人合一」五字合文。八卦的下方題:「大千夫子出西域八罣圖,西山逸士書天地人合一之合體字,以此為遊戲耳。」左方鈐有「心」、「畬」連珠小印。由於畫上並無張大千款印,經由溥心畬這段文字敘述,才知道畫中的八卦紋樣,很可能擷取自敦煌壁畫。

張大千(1899-1983)/溥儒(溥心畬)(1896-1963)天地人合一

另幅〈蓮花坐像〉中,書與畫亦合裝於同框。畫中並未署款,僅於左方鈐張大千的「大千大利」、「張爰」二印。畫幅外廓配合坐像的背光,裁切成正圓,形制相當特殊。由於紙表遺留有水漬和折痕,推測原作的尺寸應較大,重裱後才改換成目前的樣式。上方所搭配的詩塘,是溥心畬以藏文體書寫的「聖無量壽決定光明王如來陀羅尼」咒語,內容為祝願福德增長。如果這段咒語是應畫家的要求而寫,那麼此畫中所繪尊像,應為「無量壽決定光明王如來」。莫高窟中並不乏唐代吐蕃佔領敦煌時期開鑿的洞窟,藏經洞中亦曾保存有藏文書,可據以理解這件作品將溥書、張畫合體的由來,不過因為畫框已非原裝原裱,究竟真相如何,仍有待進一步的查考。

張大千(1899-1983);溥儒(溥心畬)題;蓮花坐像

陶染與轉化

身為一位求精求變、企圖心過人的畫家,張大千在上世紀四○年代風塵僕僕地來到地處偏遠的敦煌,他沒有選擇用相機快速擷取影像,而是勇敢挑戰古代匠師宛如苦行僧般的精神,針對大批早期的壁畫精品,進行縝密地摹繪。前後長達兩年餘的歲月中,他所率領的團隊在莫高窟和榆林窟一共臨摹了336幅作品,經由幾次展覽的披露,確實讓世人眼界大開,也體認到保存文化遺產的迫切性。史學家陳寅恪(1890-1969)即曾讚嘆:「大千先生臨摹敦煌北朝唐五代之壁畫,介紹于世人,使得窺見此國寶之一斑,其成績固已超出以前研究之範圍。何況其天才特具,雖是臨摹之本,兼有創造之功。」

經過了這段摹畫歷程的陶染與淬鍊,張大千工筆重彩的一格,已煥然一新。他的用筆勾線益趨高古挺勁,畫仕女的人物開臉,一改纖瘦而轉為豐腴,賦彩也大膽採用鮮麗的礦物性顏料,並參酌藻井紋樣,將幾何圖案融入國畫,作品形式變得既古典又不失現代。諸如〈春燈圖〉(1944)、〈紅拂女〉(1953)等作,均可列為此型風格的代表。

廿世紀五○年代以後,張大千又開拓出潑墨、潑彩的新法,轉化的原因,一方面固然與他幾次的歐遊,接受到西方抽象藝術的洗禮有關,實則其中大量被運用的石青、石綠,又何嘗不是溯源於他在敦煌面壁期間的參悟。而一些超大尺寸的鉅作,也種因於敦煌壁畫每多尋丈以上的宏偉畫面,令張大千心折景仰,進而銳意血戰古人。譬如〈墨荷四聯屏〉(1945,358×596公分)、〈青城山通景屏〉(1962,195×555.4公分)等,莫不屬此。

張大千(1899-1983)遠山含翠

設色紙本 1980年作 57x136.5cm

資料:張大千《遠山含翠》,1980年作品,鏡框 設色 大風堂訂製仿宋羅紋宣紙,57x136.5公分。《張大千:長流美術館50週年紀念選》,藝術家出版社/長流美術館,2024年73月,p.196-197、310。《品畫錄》,藝術家出版社/長流美術館,2024年4月,p.4-5。

上款人:「瑞靄」即林瑞靄,為張大千居美期間的英文翻譯及秘書,此作為其來台探望大千先生時所獲饋贈。

此作品擁有重要權威出版著錄:《摩耶精舍書畫錄(一)》手工抄錄本。本件《遠山含翠》查閱摩耶精舍張大千祕藏寶笈《書畫錄》有比照與《石渠寶笈》紀錄內府收藏書畫的格局,將大千的重要創作書畫作品,作一完整詳實的文字紀錄資料,其紀錄方式亦等同內府標準,畫品,尺寸以幾尺幾寸為單位、題畫內容,上款人為何人,創作時間,及鈐印等。此舉慎重精確,對後世考查、鑑定張大千作品實為重要。

張大千的敦煌之行,旨在通過古代繪畫的陶染,尋求自我創新的更上層樓。抱持這種認知來看待張大千的敦煌摹本,應更能理解他從容往還於「摹古」與「自運」間的藝術理念!

.webp)

.webp)